一九八七年盛夏,我受中国医科大学邀请,去沈阳讲学,由于回程机票一时无法落实, 主办单位提议让我到附近转转,这真是“天赐良机”。我说:“给我办一张去北安的慢车票就可。”经办人一头雾水:“北安在何处?有何景点?”“我老家!”我一言带过。随即给农场医院的老同事鲁如连大夫(已为北安铁路医院医务科主任)、吴丁(已为北安第一人民医院急诊科主任)去信。

三天后,我坐上了沈阳至北安的直达慢车。 列车停靠哈尔滨站已近午夜,我毫无睡意,沉浸在对往事的回忆中。“明朗哥!”一声叫喊惊醒了我,忽见一女青年来回在站台奔跑,朝着车厢的每一个窗口叫喊我的名字。开始我并没在 意,此次行动并无他人知晓,或许有人与我同名。此时列车即将启动,我还是探出身子应了一 声。定神一看竟是吴丁的妹妹吴玲。昔日的黄毛丫头,如今楚楚动人,怪不得我不敢认了。

(吴丁和吴玲)

“明朗哥,我是来陪您回北安的。”她看我一脸疑惑,上车后便细细道来。原来昨天她打电话回北安,听说我近日要去,就匆匆处理完手头工作,在不知我行程、车次的情况下赶来了。 吴玲是 77 年从龙镇农场考入哈尔滨医科大学的高材生,毕业后留校任教。这次刚从北京外语 学院出国培训班学习一年回来,怪不得跟我说话中英文相杂。车上,我问:“要是没有碰到我呢?”她爽朗地用英文回答:“by a chance.”(瞎碰)“luck.”(有缘)戏言一句,人生哪来 这么多缘分,在以后的 20 年中,吴玲多次来美国工作开会,我俩竟无缘再见了。我忙,她更忙。官做大了身不由己。最近一次(就是两周前),吴玲领队 12 人来纽约参加国 际会议,最后一天,她安排出 12 小时想来看我。我算了一下,从纽约到我的住地北卡,当天往返飞机需要近 8 个小时。前一天她做了一个大会报告,第二天又要坐20 多小时飞机回北京,实在于心不忍,决意谢客。20 年都过去了,以后再见吧!最后我们达成妥协,2008 年知青纪念馆落成时陪我再回北安,那晚,我俩都很兴奋电话里通夜彻谈。

(补记:2008年,我回国探亲,吴玲在北京预订了上海的饭局,宴请我的家人,中午时际她从北京飞来,从机场驱车直抵饭店,午饭后又匆办赶乘下午的飞机回京,时隔21后的再见终遂心愿,此情此谊终身难忘)。

晨曦中,列车驶入北安站。盛夏的清晨仍带有一丝寒意。我看到了前来接站的人,看到年过 花甲的鲁大夫夫妇,我心中一阵暖意拥来,我又看见了吴丁。鲁大夫、吴丁都是我医学生涯中的 启蒙老师。当晚,在鲁大夫家留宿,畅谈甚欢,又是一个不眠之夜。 天公不作美,连日大雨,使农场之行不能马上落实,我则是归心似箭。

第二天,受北安第一 人民医院邀请,作了一场学术报告。铁路医院的学术活动是不能去了,只能让部分医生到一院来。 踏进医院的大门时,我的思绪很乱,十五年前,我曾在这个医院的大门外徘徊过,当时曾想有朝一日如能来此进修学习就好了。如今我真的来了!记得那天我开场的第一句话就是:“各位老师,我回来了……。”此刻,我热泪盈眶,没有农场的培育,哪有我明朗的今天?会后,院长赠我一本纪念相册,一年后出国前夕,当我整理众多相册时,我唯独选择了这本把它带往美国。这本相册伴随至今,它记录了我在美奋斗的每一程、每一段,承载着我对北大荒太多太多的思念。

连续两天晴天,听说明晨就能回到魂牵梦绕的北郊农场,我又是彻夜不眠。第二天,解放吉普载我上路。一路颠簸一路沉思,当小车进入二井站附近,大道泥泞不堪,司机怨声连连。经过场部,我的心情十分沉重,这里曾经拥有当年的辉煌,如今一片凄凉,面目皆非。只有当年建明书写的“北安农场”的字依稀可辨。从场部到卫生院的那一程是步行去的,车根本过不去。一路走去,遇到场部会计李子珍、汽车队关广礼之妻,纷纷前来打招呼:“小上海”回来了。顿时倍感亲切,我顺便问了问老李的胃病和关师傅的

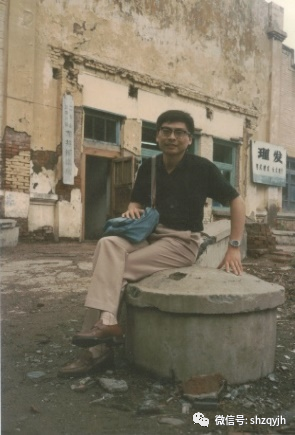

(1973年, 北农安场场部)

(1987年, 北安农场场部)

肝病,他们看我还记得他们非常高兴。 我在农场时与这些人并未说过话,我怕生,不爱言语,认人先识名,这是我医院药剂员的职业习惯。我通过药方的小小窗口。认识外面的大千世界,通过处方结识农场父老幼小。15年过去了, 这里的人们还记得我,也许他们从来不知道我的名字,只知道我是“小上海”。

卫生院还是老样子,只是更加破旧不堪,穿过狭小昏暗的走廊,我又看到了我心中的窗口, 我曾在这里拥有一片天地,在这里我度过了四个春夏秋冬。医院的老人所剩无几。现任院长李继 元,是从四分场调来的(去年因胰腺癌病逝),医生朱凤霞、挂号张淑霞,我的好友赵成林,此外我都不认识了。

(1971年, 北农安场卫生院)

(1987年, 北农安场卫生院)

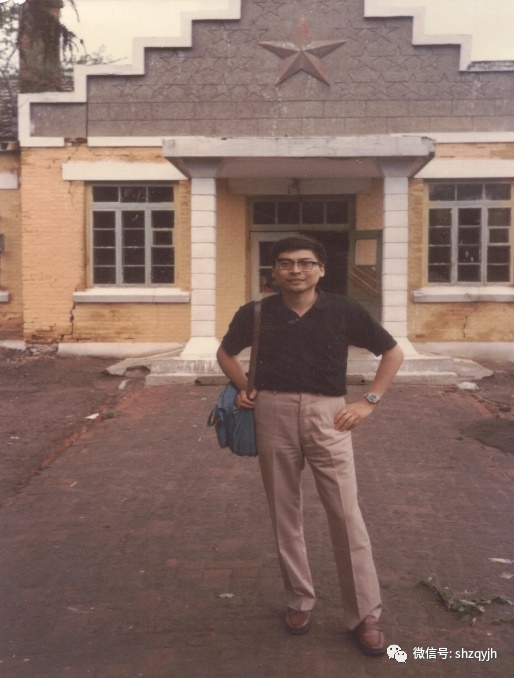

(1987年,我右侧为鲁如连大夫,左侧为梁老)

谈话间,一位儒雅的长者进屋,叫我一声:“赵老师,您来啦!”并自我介绍 姓梁,早年在医院干过,知青来了以后下放分场,现在又回来了。看到他我顿时喘不过气来,直觉告诉我,他就是我多年来一直想寻找的恩师。意外的会面,我感到无地自容,深深地向他鞠了一躬,深情地叫了一声:“梁老前辈!”这其中有个天大的秘密— —当年我在卫生院药房工作,没有人教我,也没有参考书籍。家里寄来一本《常用药物手册》以 及一本破旧的医用拉丁文。我所有的业务知识仅限于这两本小书。一天,药局大扫除,我无意中 在药柜后面发现一本破旧的小册子,里面密密麻麻写满了蝇头小字,我当时没敢吱声就偷偷地留了下来。下班后,药局就是我一人天下了。拿出这本小册子细读,原来这是一本姓梁的医生的读书笔记,好奇心驱使我连夜翻阅了一遍。里面的内容使我感到新奇,好多问题我根本看不懂, 字迹潦草加上年份已久,残缺破损,且有鼠咬的痕迹,可读性很差。但我仍如获至宝,带着里面的问题,我向医院其他医生请教,但还是有很多疑团未解。以后听人说,这里曾经有一个姓梁的 “犯医”(当年劳改农场,医生也是犯人。)很有学问,下放到分场去了。曾经有过好多次,我想带着这些疑问当面请教这位梁老师,但是在那个年代是不可能的事。这本小册子伴随我度过了农场最后的日子,从某种意义上讲,我是带着小册子里的疑团走进医学殿堂的。

如今恩师现身,令我激动不已。他是一个好学之人,他带我参观了图书室,其实就是一个小小的书架,上面陈放着为数不多的几本初级医学杂志。突然间两本《国外医学肿瘤分册》和《国外医学免疫分册》跃入我的眼帘,我纳闷地问:“我们这里能用上这些吗?”话刚出口我后悔不已,深感鲁莽,但梁老师的回答更让我惊讶:“这两本杂志上经常能读到您的文章。”此刻,我感到无言作答,掩面离去。由于行程匆匆,没做什么准备,包中翻到一本我参与撰写的新著《胃癌》一书,送给梁老师留念。那天,我的心情十分沉重,深叹命运不公,一直没有说话,大家都以为我病了。

两天后,我坐上了哈尔滨至上海的特快,车上,我的心久久不能平静,摊纸疾书,写了一封满满四张纸的长信,并复写三份,呼吁“救救农场”下车后即分别寄往黑龙江农垦局、国家农业部、国务院农村建设办公室。又是一夜未眠,当我带着倦意回家,妈妈知情后问我,是如何知道这些机关地址的?我答,谁还不知道农业部所在?妈笑我:“一介书生,杞人忧天。”果然,这三封信如石沉大海。

次年,黑龙江森林大火,我捐了一个月的工资。后来去了美国,九八年国内多个省市遭遇洪灾,黑龙江也未能幸免。得知消息后,我驱车近千里,去中国驻美领事馆,送去 200 美 元的支票,并坚持要注明用于黑龙江救灾,领事官员善意地笑着说:“200 元钱还要专款专用?”天啊!这是我一个博士后月开支后的全部积蓄。一周后,我收到一张并没有注明用途的捐款证明,心里愤愤不平。母亲得知后仍笑之:“书生之举!”。

作者简介: 赵明朗,上海知青,1970年赴黑龙江北安农场(原北郊农场)良种站务农,同年调入总场卫生院任药剂员。1974返城,上大学,研究生。毕业后留校于上海第二医科大学(现上海交通大学医学院)先后任讲师,副教授。80年后期留学美国,先后在Emory大学,威斯康辛医学院,北卡罗莱纳大学(UNC at Chapel Hill) 及美国国立卫生研究(NIH) 工作。主要从事生命科学领域的基础研究工作。(公众号编辑:周培兴)