美国农业巨灾保险运行机制及启示

来源:农业人才网

时间:2023-08-15

08:47:14

作者:农业人才网

浏览量:

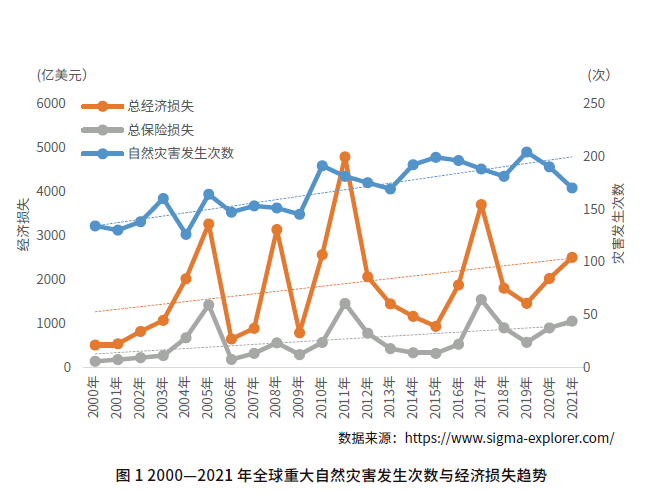

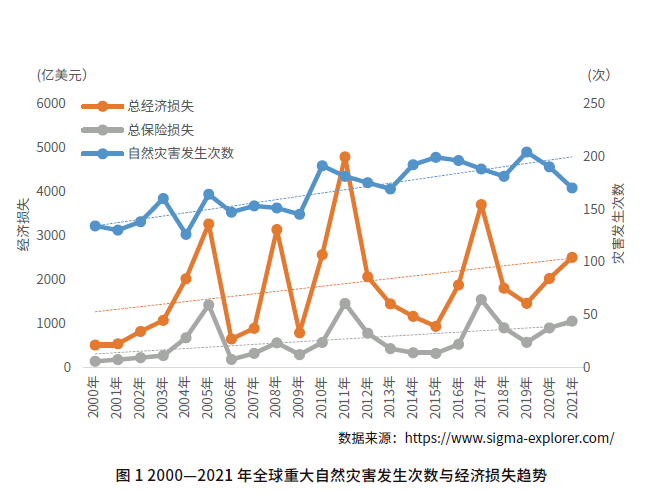

作者| 毕愉培「中央财经大学保险学院」蒲成毅「中央财经大学保险学院教授、博士生导师」自然灾害是自然生态环境系统演化或与人类经济社会系统互动的结果,是影响人类生命财产安全、破坏生态环境和经济社会可持续发展的灾难事件。最近20多年来,自然条件的恶化加剧,导致全球自然灾害发生频度和强度增加,由此导致的经济损失呈现上升趋势(如图1)。2000—2021年全球重大自然灾害共计3684件,自然灾害给全球造成的经济损失共计39931亿美元,其中保险承保的经济损失为13565.5亿美元,占比34%。

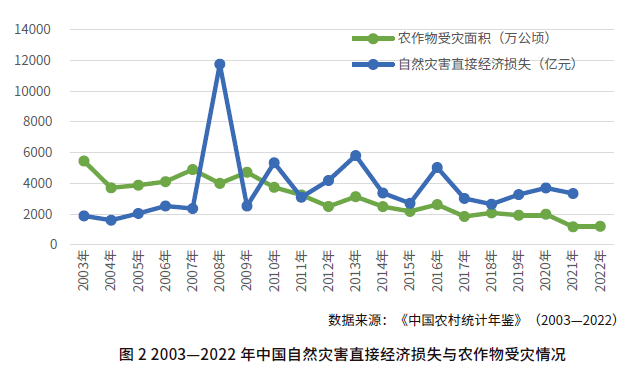

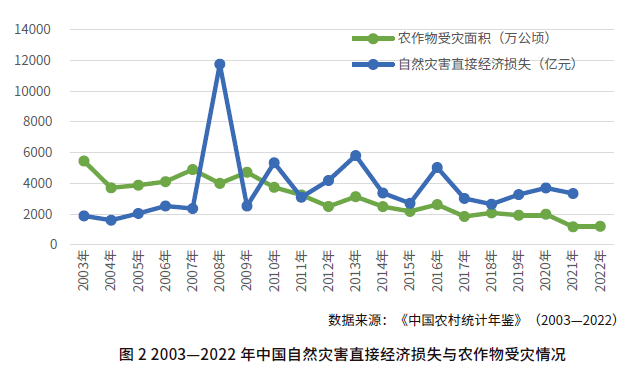

频发的农业巨灾摧毁了大量农作物,导致农业经济损失因农业巨灾不断加重,这是引发粮食不安全的主要原因。中国作为世界上自然灾害发生频率最高的国家之一,农业自然灾害不仅发生频率高、持续时间长、灾害种类多、分布地域广,而且长期大面积不稳定的灾害造成中国农业损失波动较大(如图2),直接导致农户减产、减收,严重影响了农民收入的稳定性,由此加剧了农业经济的脆弱性。

美国农业保险制度历经几十年的发展,成功探索出了一套比较完整成熟的农业巨灾保险运行机制。他山之石,可以攻玉,通过研究美国农业巨灾保险制度的演进规律及风险分散机制,对完善我国当前农业保险制度有借鉴意义。

1.政府单独经营农业保险阶段(1938—1980年)

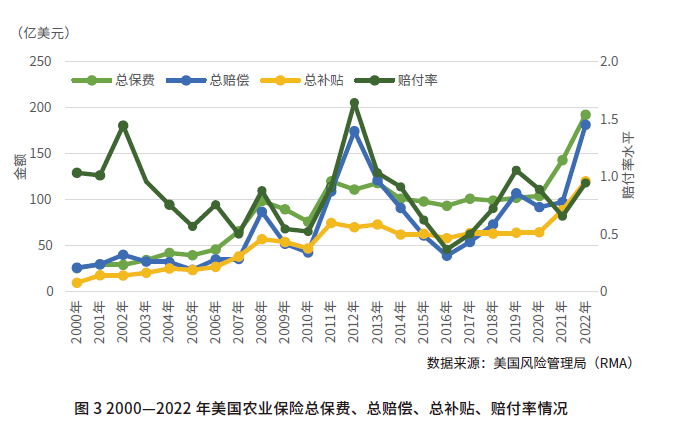

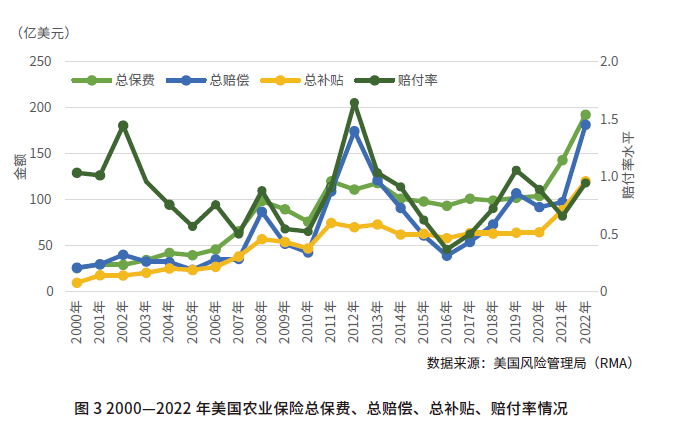

美国在1934年和1936年遭受了特大旱灾,导致了严重的经济损失和大量农户破产,于是关于开展农作物保险的辩论被提上日程。1938年美国政府通过了第一部农业保险的法律《联邦农作物保险法》,并由此开始确立农业保险制度。该法律规定由农业内部的联邦农作物保险公司(FCIC)来管理和运营该保险,形成了国家对农产品保险行业的绝对垄断。由于当时美国农业保险处于发展初期,保险品种单一、保险费率不合理、缺乏管理经验、民众参与程度低,导致连续五年的赔款超过了保费收入。因此,美国农业保险计划从创办初期就面临着高赔偿、低参保的问题,政府单独经营农业保险制度的绩效结果并不乐观。1944年,国会通过修订的《农业调整法》,增加了亚麻保险,次年还将保险标的扩大到玉米和烟叶。在接下来的几十年中,联邦政府不断修订农业保险法案,新的农业保险制度正在孕育。2.政府与私营保险公司合营阶段(1980-1996年)1980年美国政府颁布新的《联邦农作物保险法案》,决定将作物保险计划交付给私营部门,以在全国范围内推广该计划,并将其作为农业灾害的主要保障形式。为了鼓励农户参加该保险计划,政府的保费补贴比例高达30%。为了改变一直以来FCIC直接经营农作物保险的高成本现象,该法案开始允许私营保险公司经营农业保险,并首次要求私人保险公司承担保险责任,补偿私人保险公司以推广农作物保险计划。自此美国的农业保险制度进入公私合营的稳定发展阶段。尽管有政府进行保费补贴,但当时农作物保险计划的参与度依然很低,为了保障农业生产的持续稳定,国会相继通过了一系列特别灾害法案来提供巨灾救助。1994年美国国会出台的《联邦农作物保险改革法》中取消了巨灾救助计划,为生产者以名义注册费的方式提供“免费”的巨灾生产保险,由此建立了巨灾风险保障制度(CAT)。CAT的建立和运营,使农作物保险计划的参与人数激增。然而,农作物保险计划取得的成绩需要付出高昂的代价,居高不下的费用支出和损失率昭示着美国农业保险制度有待进一步发展。3.政府监管下私营保险公司经营农业保险阶段(1996年至今)美国于1996年修订的《联邦农业完善与改革法案》中创建了风险管理局对FCIC进行监管,并规定FCIC脱离农作物保险的直接业务经营,造成了农业保险参保率的下降。美国农业保险制度进入政府监管下的私营保险公司阶段。2000年,美国国会通过了《农业风险保障法》,对预期产出和收入提供高达85%的保费补贴,高比例的保费补贴刺激了农户参保的积极性,也充分推动了私营农作物保险产品的发展,同时扩大了私营保险公司的运营范围,允许其参与进行新保险产品和功能的研究与开发,以帮助农民更好地管理风险。2014年美国通过的《2014农业法案》,明确将农作物保险作为规避产量风险和收入风险的主要首选工具。这加速了美国农业保险项目从传统的价格和收入支持向现代风险管理的演变,巩固了农作物保险作为农民应对生产和价格风险的主要工具。法案建立了两个新的风险管理项目:价格损失保险计划(PLC),旨在解决大宗商品价格急剧下跌的问题;农业风险保险计划(ARC),用于在农作物价格跌至历史基准的86%时弥补农民的部分收入损失。两项目旨在为农作物保险提供补充,在农作物多年价格下跌期间提供支持,并帮助农民支付作物保险政策的免赔额。随着时间的推移,实践证明这两个农业项目的财政花费远远少于之前的补贴项目。如图3所示,美国联邦保险计划的规模随时间逐步提升,美国农业保险的赔偿与补贴情况达到相对稳定且合理的水平,赔付率大多维持在1以内,进入健康、可持续的状态,保险精算的稳定性持续提高。

美国的农业保险自上世纪30年代发展至今,经历了从早期私人企业自主尝试,演变到政府单独经营,再到政府与私营保险公司合营,进而演变成如今的政府监督、调控兼财政补贴、商业保险公司共同参与的变迁轨迹。这期间,美国联邦政府通过出台大量法律法规来不断调整农业保险的发展,联邦政府在美国农业保险的发展过程中发挥着不可或缺的作用。

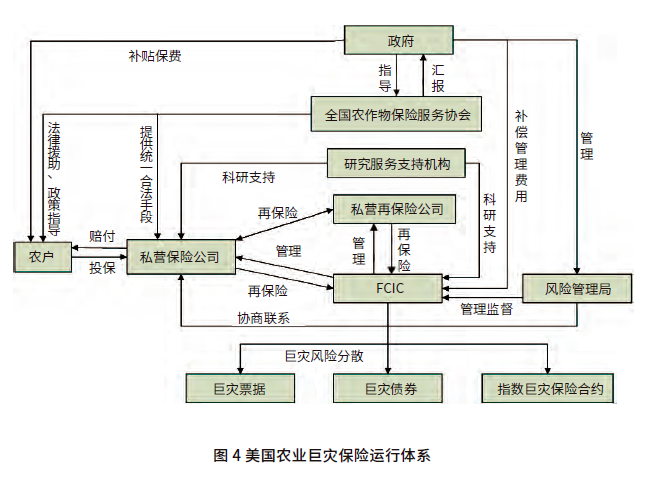

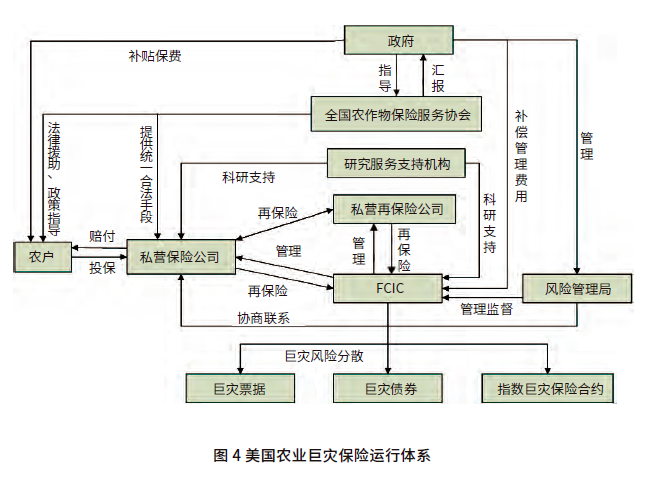

从图4可以看出美国农业巨灾保险运行主体及方式。

美国联邦农作物保险公司(FCIC)是由联邦政府于1938年设立、用于实施农作物保险计划的公司,主要负责全国农业保险的经营和管理。联邦作物保险计划为生产者提供了风险管理工具,以解决农场的作物产量和收入损失问题。随着私营保险公司开始参与保险业务,FCIC的职能开始发生转变:FCIC不断收缩直接承保业务,逐渐发展成为再保险业务的主要载体,并开始成为管理机构,以监督所有对农业保险提供补贴的活动。保险单通过18家经批准的私人保险公司进行销售,独立保险代理人由公司支付销售佣金。保险公司的巨灾损失风险经由美国农业部进行再保险,其行政和运营成本由联邦政府报销。为了在农业部门的保险领域实施公共政策,美国农业部于1996年设立了一个风险管理机构,即风险管理局(RMA),主要负责监督FCIC的活动,其地区办事处和员工参与现有保险计划的广泛推广和新保险产品的实施。该机构向农民提供有关农业保险、其他风险管理方法、储蓄账户管理、合同签订的信息和数据。RMA为农业风险管理提供不限于保险的有效防控机制。在联邦农业保险计划没有覆盖到的地区,农民可以向所在地RMA地区办事处申请将该计划扩展到他们所在的地区。此外,RMA必须设定合适的保费率,以确保整个联邦作物保险计划的精算合理性。当前,美国的农业巨灾保险业务由私人保险公司和代理人直接承办,农业保险产品的开发与销售也由其负责,且在经营巨灾保险时接受政府补贴的活动需要受FCIC的监管。私营保险公司可以将公司承保风险较高的保单通过再保险方式转移给FCIC,公司的行政和运营费用报销以及美国农业部和私营公司之间的风险分担由标准再保险协议(SRA)进行规定。农作物保险公司从承保收益和行政运营补偿(A&O)报销中获利。根据目前的SRA,自2011年以来,A&O的计算报销率约为总保费的12%,即私营保险公司每收取100美元的总保费(农民支付加政府支付),公司就会从联邦政府获得12美元的报销。报销率因保险产品而异,具体取决于是基于收益率的保险产品还是收入的保险产品。农作物保险代理人是独立于保险公司、帮助农户筛选农作物保险公司以销售保单,获取佣金的第三方。代理商通过销售每份保单赚取佣金来赚钱,销售保单的可变成本比大多数保单的佣金要低得多,所以保单销售得越多,代理商赚的钱就越多。因此,代理商有动机与其他代理商竞争农民的业务。由于法律限制,代理人之间不允许进行价格竞争,所以代理商必须在服务方面进行竞争。可以提供的服务类型包括为农民培训所提供的保险类型、降低农民填写所需表格的费用,以及随时向农民通报任何可能有用的新信息。美国的农业保险发展水平位居世界前列,农业保险已自成一套稳定的运作系统,构成了以联邦政府为主导,以福利、效用最大化为取向的农业保险运行体系。美国现如今的农业巨灾保险采用政府主导、保险公司参与的模式,保险公司负责承保,政府通过手续费减免以及大额度、大范围的保费补贴对农业保险进行扶持。

1.提高农业保险的有效需求

我国的农户大多为小规模经营,农民收入不高。加之农民保险意识淡薄,对农业保险认识不足,普遍存在侥幸心理,从而大部分农户更愿意选择间作套种、多元化种植等方式保障收入稳定,农民投保意愿较低,农业保险存在有效需求不足的问题。其中内在的根本原因可分为以下几个方面。第一,农业保险的正外部性。农民购买农业保险后,农产品受保险保障后价格趋于稳定,从而对社会带来正效益。农业巨灾保险产生的部分利益外溢给整个社会,导致购买农业保险的农民社会边际收益大于私人边际收益,农户在购买保险的消费过程中存在正外部性。如果政府没有农业保费补贴,则农民承担了购买保险的全部成本,其社会边际成本小于私人边际成本,农户在种植养殖生产过程中存在正外部性。因此,在没有足够政策补贴激励的情况下,农户会不愿意购买农业保险,农业保险就存在有效需求不足的问题。第二,农户风险认知偏差。农户的风险感知偏差使得他在面对巨灾风险时无法做出理性的决策。可得性偏差使人们更倾向于利用自己熟悉的、经历过的信息进行预测和决策,导致这部分信息在最终决策中所占权重过大,而忽视了大量其他必须考虑的信息。正是由于巨灾事件的极端认知偏差,导致农户缺乏购买保险以防灾防损的意识,做不到未雨绸缪。较高的农业保险参保率可以降低保险公司的管理成本和最终保费价格,更高的参保率可以降低损失方差,减少保险公司对准备金或再保险的需求,因此需要解决农业保险有效需求不足的问题。首先,政府提供适合农民需要的作物保险激励政策和保费补贴,可以刺激农户参保,从而提高参保率。其次,解决好道德风险和逆向选择问题,可以提高参与率。最后,规范保费补贴工作,提高资金的使用效率,可以提高参保率。自2007年起,中国政府鼓励开展农作物保险试点项目,同意补贴特定作物的保费,为中国农作物保险的发展提供了巨大的推动力。的确,这种保险费补贴对于实施农作物保险是必要的。如果没有政府的保险费补贴,作物保险还没有成功大规模使用的先例。然而,政府对农作物保险的补贴需要找到一个平衡点:过高的财政补贴不仅可能会引发虚假赔款、虚列防灾防损费、农险工作经费等严重的道德风险问题,还会加剧财政负担,影响补贴政策的持续性;过低的补贴又可能达不到对农民的激励效果,导致农业保险有效需求下降,无法提高农业保险的参保率。因此,政府需要再三权衡,制定适当的补贴激励政策。为了解决道德风险问题,避免过高财政负担,农业保险的保费可在采取自缴+政府补贴形式的同时,设立免赔额或比例承保等形式,也可根据投保农户前一年的出险状况来决定当年的保费水平,要求赔偿高额作物损失的农民增加保险费,向作物损失较低的农民提供保费折扣,以此来激励农户进行防灾防损。为解决农业巨灾风险发生时面临的巨额损失及赔付,可以创新巨灾风险分散方式,建立多形式的风险分散机制。第一,深入推进农业巨灾保险基金的发展:拓宽基金融资来源,成立专门机构进行专业化管理,建立有效的基金运行机制。第二,积极构建政府主导的农业巨灾再保险公司,并不断探索再保险的运行方式,将巨灾风险转移到再保险市场;鼓励市场化方式运作,待条件成熟再过渡到市场主导的商业巨灾再保险。2020年,中国农业再保险公司成立,我国再保险市场不断完善发展。第三,通过保险市场与资本市场融合,建立市场化的风险分散机制,包括借助金融衍生工具,令巨灾衍生品通过证券化的方式使巨灾风险转移到资本市场。第四,借助国际间资本运作与流通,通过金融工具将巨灾风险转移到国际资本市场。农业巨灾保险是具有正外部性的准公共产品,存在市场失灵和政府失灵问题,离不开政府的监督调控。但从长远来看,农业保险只依靠政府补贴为主要保费来源,只能满足生存需求,很难实现利润增长。而且以我国目前的财政实力及补贴趋势而言,势必会对公共财政造成巨大压力。因此,需要合理定位政府与市场的角色,发挥政府主导作用的同时,重视市场的力量和市场机制的效率优势。对政府而言,首先要规范保费补贴工作,压缩运营成本,提高资金的使用效率。其次,还要注重宏观调控,调动金融公司的优势,促进保险产业发展。最后,可以考虑投保农户由地区农村村委会等机构归口管理,联合购买保险,从而降低承保环节和保险服务环节的高成本,以更好地解决中国小农问题引起的农业保险投保分散问题,承保环节存在的复杂性、高成本问题,核赔定损环节存在的灾后响应迟缓、定损效率低下问题。对保险公司而言,首先,要创新发展,促进农业保险“扩面、增品”,满足政府对产业发展要求;其次,可以加强对新技术应用,如运用卫星遥感、无人机等技术辅助查勘定损,从而缩短查勘时间,提升理赔效率;最后,可以通过信息流动、数据共享和科技支撑建立风险量化管理的长效机制,合理运用已有的区块链技术为更加复杂高效的农险应用场景服务,以提高农业保险的发展质量,实现农业保险的数字化转型。