口述|林灵

采写|雷妮、王菲宇

题图摄影|梅可嘉

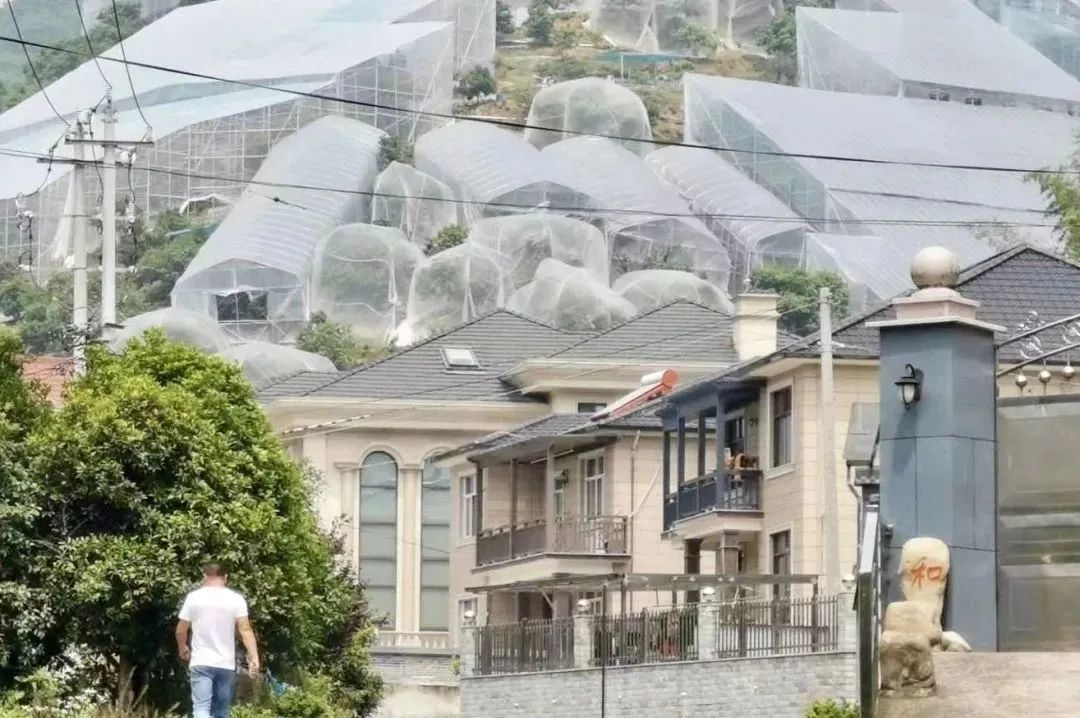

依着山势,一片白色半透明的大棚从山脚就势延伸,覆盖了半个小山,远看像丘陵上拔地而起的一片冰山。因极具未来感的独特造型,这片位于杭州临安区葱坑村的林家杨梅大棚,在网络上走红。

林家杨梅大棚在网络上意外走红之后,吸引了许多建筑界人士前来“打卡”。其中一位前来打卡的摄影师梅可嘉拍下了一组照片,取名为“山下美术馆”。

多少让人惊讶的是,大棚的设计师并非专业建筑师,而是村里种了二十几年杨梅的林家父子林才法、林灵。

他们没有设计图纸,耗费五年时间,依据山势,从寥寥几亩扩建到50亩,一点点盖出了这座覆盖了半个山丘的“建筑”。一位年轻的建筑师这样点评杨梅大棚:“这是我见过最自然的建筑,真正意义上的依山而建,没有设计,却超越了设计。”

在刚刚结束的2023第二届三联人文城市奖初审中,“山下美术馆”——林家杨梅大棚入围了“生态友好奖”子项目。

以下是杨梅大棚建造者林灵的讲述——

我家世世代代都住在葱坑村,爷爷的爷爷辈就在这里。2000年开始,我父亲承包了村集体流转过来的50亩土地,开始种植杨梅。我们村大约五百多口人,村里种植杨梅有将近50年历史。最开始的时候,只有7、8户农户种植杨梅。2007年,在我父亲林才法的倡议下,成立了杭州临安葱坑白杨梅专业合作社。当时村里的种植户已经超过了百户。后来,我们又搞起了农旅结合的观光旅行,鼓励游客们来果林体验采摘杨梅。

杨梅很受天气的影响,杨梅树4月开花,开花期如果持续下雨,花粉飘不起来,就基本上颗粒无收。杨梅硬壳的时候如果下雨下得厉害,会得肉葱病,直接烂到心里。成熟的季节,如果下个几天雨,白杨梅也就落果了。

林家父子林才法(左)、林灵(右)

供图:林灵

我们这里种的60%的杨梅都是白杨梅,与红得发紫的东魁杨梅不一样,这种杨梅的果实是白色或者粉红色的,纯白的那种就叫水晶梅,占村里种植的10%左右。下雨的时候白杨梅落果率会到30%甚至40%。6月采摘时节正是梅雨季,倘若连下四五天雨,游客来了,只能看到一地的烂叶烂果。

所以我觉得必须要改变“农民靠天吃饭”的说法,就想要建大棚。当然建大棚还有一个原因,就是杨梅“大小年”很严重。所谓“大小年”,就是指今年开花开得很好,但是因为嫩叶嫩梢抽得太多,结不了太多果子。我们家50亩杨梅地,遇到大年能收5万斤杨梅,但是收成最差的时候只有千把斤。即便不是这么极端的情况,遇到小年,杨梅产量也至少要减少三分之二。原来我们只是会跟着书上说的,通过修剪、修枝去改善大小年的现象。确实有一点效果,但总体来说成效并不明显。

林家杨梅大棚远看像丘陵上拔地而起的一片冰山

摄影:梅可嘉

2017年,我想要改变被动的局面,于是劝说父亲搭建大棚。我们在山顶上搭建了第一个大棚,算是一个试验。

材料要花钱。搭大棚需要热镀锌材料的金属管,我们这叫“牛头管”。大直径的牛头管60元一根,小直径的46元一根。薄膜每年都要换新,一年的花费在几万块。人工也要花钱。2017年的时候,杭州普通农民工的工资就达到了每天两三百元,工头的工资每天四百元,一个工头带四、五个小工组成小组,搭建大棚至少需要三个小组将近二十人。第一个大棚大概有3000平方米,也就是差不多5亩地,覆盖了百来棵杨梅树。盖了2个月,花掉了我们30万元。为了盖这个大棚,我们家卖掉了城区里的房子。

那一年刚好是杨梅的小年,但在大棚里,用人工授粉的方式,杨梅树不仅花开得很好,结果也相当可观,产量远超过户外种植的果树。

林家杨梅大棚从山脚就势延伸,覆盖了半个小山

摄影:梅可嘉

2019年,大棚扩建,我父亲心疼钱,决定节省成本,只使用罗曼帐篷和防虫网来搭建简易大棚。最开始搭建的大棚有6米高,相比之下,简易大棚的高度很低,只有4米。简易大棚的效果不好,夏季遇上高温,温度控制不好,树叶就全部焦了。

到了2020年,6月是杨梅采摘季。但那年连续一周的大雨,让露天种植的杨梅损失惨重。幸好还有棚栽的杨梅,让我们的经济命脉勉强保住了。经历过这一遭,我父亲意识到大棚是不得不建。于是我们转变了思路, 赚一点钱就盖一点大棚,钱不够就向银行申请贷款。农业不能申请抵押贷款,所以我们就向银行申请信用贷款。好在农商银行比较关心,贷款后来批准了,资金的问题解决了。

2019年,使用罗曼帐篷和防虫网搭建的简易大棚

坐落在标准大棚之间

供图:林灵

结果这一年扩建遇到了疫情。先是材料涨价。大直径的热镀锌管价格一度涨到了98元一根,小直径的管子也要60元,等于直接翻了1.5倍。我们4月份定的管子,一直到9月、10月才陆陆续续运过来。等到材料运到的时候,管子的单价已经回落了,一来一去就有十几万的损失。接着人工的成本又增加。原来工头四五百一天,但是那段时间他们一天要一千多块。

总而言之,就是一是资金上有困难,二是人工上也有问题,但我们硬着头皮也把大棚建了起来。2022 年,我们家全部的杨梅林终于都覆盖上了大棚,大大小小的十几个大棚,覆盖了50亩地里的1200棵杨梅树。

搭建大棚没有设计图纸。每一块我们都心里有数。根据山的走势,我们用大直径的热镀锌管搭建出大棚的内部构架。这些大棚没有打桩。管子从过杨梅树中间穿插过去的,每根管子都与树牵扯在一起。

林家父子依山用热镀锌管搭建起杨梅大棚构架

供图:林灵

从初中开始,我就帮着父亲卖杨梅。那时候没有电商,就用车拉到外面去卖,一斤卖个两三块钱。还记得2000年前后,夏天里大姑小姑带着我、坐着拖拉机把杨梅拉到隔壁的富阳区去卖,一路上的颠簸,走过富阳的数个村落,杨梅变软,发白、淌水。一整天,杨梅都没卖出去,我们只好一整车又拉回来。到了村口,想想拉回去太丢脸,没卖出去的杨梅都在回家前倒进了旁边的小渠。说白了就是打脸充胖子嘛!

2015年左右,我们家的杨梅树长得很高,长到了九、十米,当时收杨梅也困难。我老爸就说把树的高枝锯掉。这直接导致接下来连续两年里,我们家基本上没有产量。村里面其他人都在嘲笑:“让你锯啊!你锯了,杨梅都没有!” 那个时候我也埋怨过我爸,但是后面我们追上来了,无论是产量上还是品质上,我们家的杨梅都有很大的进步。

林家父子耗费五年时间将杨梅大棚扩建到50亩

供图:林灵

现在大棚里的杨梅都是用半自动化的方式进行管理。如果纯靠人工,2019年的时候五六个人都管不过来,但是现在有智能设备,我和我爸两个人就能把50亩地管好。肥水喷灌包括开窗都是半自动化,相比之前已经省了很多人力和物力。

2018年,我们村开始做杨梅节,每年6月15号左右开始办,持续做了好几年。但是并不是每个村民都理解 ,老百姓,百条心嘛!很多人想不通,说为什么宁愿杨梅烂在树上,也不愿意把价格降下来,还是要去坚持卖这个价?我就说,与其把价格降下来,不如把品质提上去,我宁愿差的东西不卖。相比以前几块钱一斤的杨梅,这几年杨梅节的时候,我们的杨梅能卖到60块钱一斤。今年我们同样做了很多活动和尝试,除了线下的杨梅节,线上的电商平台也有推广和互动。

林家杨梅大棚掩映于山林之间

摄影:梅可嘉

今年五一假期的时候,建筑摄影师梅可嘉拍了杨梅大棚的照片,一下就很火。当然网上不全是好的评价,有评论怀疑这些大棚是不是违章建筑。因为有热度,所以当时农业局也让我们出示了相关文件。当然大棚本来就是种植杨梅需要的农业设施,这些文件我们都是齐全的。但我也没有在网络上反驳这些评论,因为我觉得不管这些人说什么,我们还是需要向正向的方面引导。

大棚在网上火了之后,很多人专程从外地都来看。因为这片山就在330国道旁边,车子开过去可以一眼就看到。有很多人甚至从北京、上海过来,媒体人、摄影师、建筑师都有。包括做航拍的,也会时不时过来拍一些照片。有几个建筑师专门从北京过来,还给我跟我老爸拍了一些照片,出于感谢,我也送了一些杨梅给他们品尝。来的人都说大棚看上去很像科幻片,还有人说像日本建筑师妹岛的建筑。

这些评价我也不知道该怎么回应。算是无心插柳柳成荫吗?因为我们也从来没想过要在“建筑”上去做文章。只是顺着感觉去做,拼着拼着,完成了之后感觉,呀,看起来挺好看的。其实对于我们农户来说,最大的实质还是实用。网上那么多评价,我觉得对我最大的夸奖是这句话——“一个农民的创意。”

很多人专程来看林家杨梅大棚

摄影:梅可嘉

2023第二届三联人文城市奖以“流动的公共”为主题,希望在经历了个体感受和情感的变化后,我们能以更主动的观察和发问,在城市中创造出新的、具有能量的公共空间,在多重空间的交叠中发现具有存续性、生命力的公共领域,以此更进一步推动中国城市的社会价值与人文关怀。

奖项设置:

公共空间奖(人与场所)

旨在表彰体现人文关怀、推动社会公平、提升城市公共生活质量的城市公共空间,包含建筑/规划等实体空间实践。

建筑贡献奖(人与建筑)

旨在表彰出色的建筑单体或群体设计,通过建筑本身及其赋予的空间功能,为改变人们的生活起到积极作用,甚至带动区域或城市整体人文发展,可以是新建、改建或修复的建筑项目。

社区营造奖(人与社区)

旨在表彰有规模的、对居民共同生活具有启发意义的营造活动,可以包含社区空间营造、社区环境治理与社群运营等社区实践。

生态友好奖(人与自然)

旨在表彰尊重生态环境、促进人与自然和谐共存、为城市实际发展提供绿色、可持续发展解决方案的设计实践/技术研究,包含生态修复、绿色建筑、城市景观等。

城市创新奖(人与城市活力)

旨在表彰在城市的社会意义和人文关怀上积极探索的、有实验性和创新性的项目,包含空间设计、公共艺术、城市事件等实体或非实体项目;或者积极寻求更好城市人居生活,为解决包括交通、医疗、教育等城市问题而做出创新探索的长效实践。

评奖范畴:

2020年7月1日-2023年3月31日内建成的、在中国境内的实体或非实体项目, 包括建筑单体、景观空间、生态系统、社区营造、创新实践以及非实体的城市公共性事件和系统解决方案。

评奖维度:

人文 HUMANITY

贴近城市生活,尊重真实需求

公共 PUBLIC

促进公共生活的舒适与完整性,激发大众的参与,满足人们生活的尊严、平等与价值感

创新 INNOVATION

开拓未来的愿景,为解决当下的社会问题提供新的可能

美学 ESTHETICS

唤起丰富生活和文化的想象力,影响城市与市民的审美意识

评奖流程:

2023年4月-5月

评奖启动,提名团提名

2023年6月

初审团针对提名项目进行投票,评选出入围项目

2023年7月-9月

终审团针对入围项目进行实地考察

2023年9月

终审团终评会

2023年10月

第二届三联人文城市奖颁奖典礼

组委会:

主办方三联生活传媒代表

组委会主席:李鸿谷

组委会成员:贾冬婷/李伟/吴琪/曾焱

项目统筹:贾冬婷

项目执行:潘鸿/宋洋/王菲宇/

袁潇雪/俞冰如/吴小霜

提名团:(按拼音首字母排列)

各领域代表人士

陈楸帆/陈文/崔灿灿/董功/董灏/段煜婷/何健翔/何勍/何哲/何志森/姜珺/姜宇辉/金秋野/雎安奇/李迪华/李涵/李虎/李伦/李翔宁/李晓鸿/李振华/梁琛/梁永安/龙瀛/刘珩/刘悦来/柳亦春/鲁安东/马泷/马寅/毛继鸿/毛尖/倪阳/聂荣庆/庞伟/宋壮壮/沈志军/苏丹/孙海霆/孙莉/孙倩/唐克扬/陶冶/童明/汪莎/王辉/王南/王子耕/吴洪亮/夏至/严飞/严明丹/闫士杰/姚东梅/易海贝/易立明/章明/赵元超/支文军/朱竞翔/朱小地/庄慎/张宇星/左靖/btr

初审团:(按拼音首字母排列)

建筑及规划界权威专家

高世名 | 中国美术学院院长、教授

胡如珊 | 如恩设计研究室创始合伙人

李晓江 | 中国国城市规划设计研究院原院长

李兴钢 | 中国建筑设计研究院总建筑师

刘家琨 | 家琨建筑设计事务所主持建筑师

马岩松 | MAD建筑事务所创始合伙人

孟建民 | 中国工程院院士

王建国 | 中国工程院院士

吴志强 | 中国工程院院士

朱 锫 | 中央美术学院建筑学院院长、教授,耶鲁大学客座教授

终审团:

建筑及文化界权威专家

终审团主席

张永和 | 非常建筑创始人、主持建筑师,美国建筑师协会院士,MIT荣休教授

终审团成员

迪耶·萨迪奇(Deyan Sudjic)| 英国伦敦设计博物馆名誉馆长

戴锦华 | 北京大学中文系教授

汪民安 | 清华大学人文学院教授

项 飙 | 人类学家,德国马克斯·普朗克社会人类学研究所所长

周 榕 | 当代建筑及城市评论家,清华大学建筑学院副教授

李鸿谷 | 三联生活传媒有限公司总经理,《三联生活周刊》主编

指定独立计票机构:

普华永道中天

负责统计和复核选票的工作,

终审统计结果将在颁奖典礼前对外保密。

视觉设计:

another design

2023第二届三联人文城市奖评奖进程回顾:

▲ 点击进入三联人文城市官网 ▲

FOLLOW US

人文城市公众号关注

COOPERATION

人文城市商务合作