干扰素的作用机理及其在畜牧业的应用

来源:农业人才网

时间:2023-08-23

09:35:48

作者:农业人才网

浏览量:

点击蓝色字【我是炘阳】

病毒性疾病是严重影响全球畜牧业生产的主要疾病之一,如:猪轮状病毒病、猪伪狂犬病、猪传染性胃肠炎、猪瘟、猪繁殖障碍与呼吸综合症、非洲猪瘟、牛结节病、牛病毒性腹泻、小反刍兽兽疫、禽流感、新城疫、传染性支气管炎、小鹅瘟、坦布苏等等。这些病毒性疾病给畜牧业生产带来较大的经济损失,同时有些病毒也能给人类形成巨大的潜在威胁,如非典、人禽流感感染、特别是2019年新冠。而我们在防御这些病毒性疾病过程中没有太多的资源可以利用,那些为数不多的人类应用的抗病毒类药严禁用于畜牧业生产,因此牧场除用疫苗防控病毒性疾病外只有用中药和某些生药。近些年由于生物技术的快速发展,如干扰素、抗体、小肽、小分子核酸等生物制品在畜牧业的生产中得到了广泛的应用和达到了非常理想的效果。其中应用最广发泛的是抗病毒产品—干扰素一、什么是干扰素

干扰素(IFN)是病毒或其它干扰素诱生剂,剌激脊椎动物组织细胞(体外或体内)产生的一类具有广谱抗病毒、抗肿瘤和免疫调节活性的分泌型特殊糖蛋白,其在宿主抵抗病毒感染的过程中发挥非常重要的作。是人类发现最早的细胞因子,是机体在遗传进化过程中逐步发展起来的一种天然抵抗外来微生物或病原体微生物入侵的第一道免疫防线,是动物天然免疫的基础,特别是在抵抗病毒性病原微生物方面发挥着独特作用的一种细胞因子。

二、干扰素的分类及其功能用

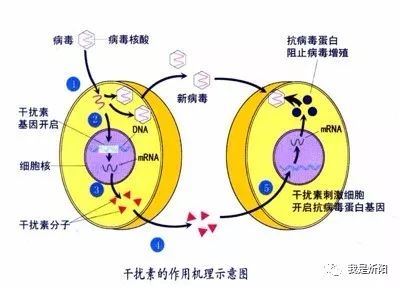

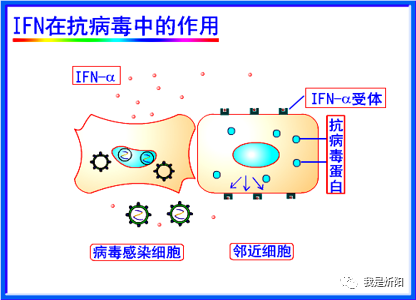

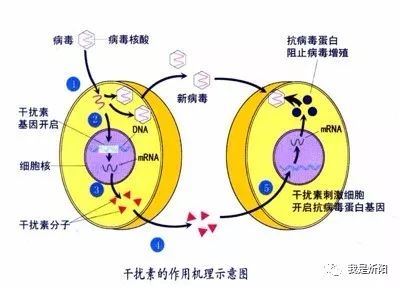

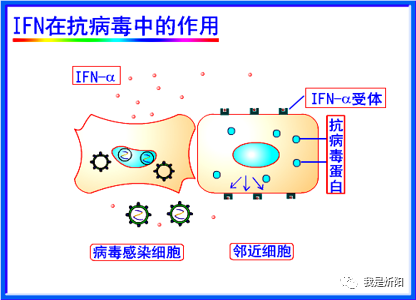

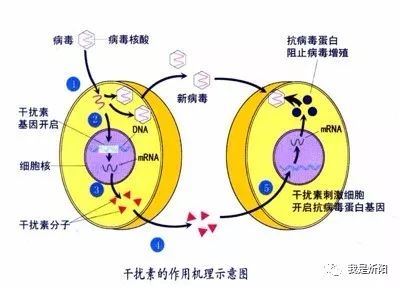

由于干扰素是通过诱导干扰素刺激基因(ISGs)的转录和表达,建立起的机体天然免疫防线。根据干扰素的来源、核苷酸和氨基酸序列、结构、受体以及生物学功能的不同,将干扰素分为Ⅰ型干扰素(IFN-α/β)、Ⅱ型干扰素(IFN-γ),Ⅲ型干扰素(IFN-λ),I型和III型干扰素在抗病毒过程中发挥中非常重要的作用。I 型干扰素在固有免疫应答早期发挥着调节固有免疫反应、激活获得性(适应性)免疫反应等重要作用。当病毒入侵机体后,由免疫细胞或相关的组织细胞等细胞表面的模式受体识别,通过不同的信号通路,激活下游关键信号分子,启动I型干扰素的转录,将产生的干扰素释放至细胞外,再经JAK/STAT等信号通路,刺激ISGs的表达,然后结合干扰素受体(IFNAR1和IFNAR2),启动干扰素下游通路产生抗病毒蛋白,如蛋白激酶, 磷酸二脂酶, 2’-5’腺嘌呤核苷合成酶等。Ⅰ型干扰素的主要功能(1)抗病毒和抗肿瘤作用,首先 ①诱导宿主细胞产生抗病毒蛋白,干扰病毒复制; ②增强NK细胞对病毒感染细胞和肿瘤细胞杀伤;③促进MHC-Ⅰ类分子表达,增强CTL对病毒感染细胞和肿瘤等靶细胞的杀伤。(2)具有免疫调节作用: 其作用与Ⅱ型干扰素类似。II性干扰素在动物的适应性免疫应答反应中发挥着重要的调节作用。Ⅱ型干扰素的信号通路是天然免疫系统的主要组成部分,在宿主抵抗病原微生物斗争中发挥重要的作用。

当IFN-γ与受体IFN-γR结合后,经过一系列反应后,诱导机体参与免疫应答、细胞增殖的各种基因的转录。Ⅱ型干扰素在参与抗病毒过程中因其靶细胞受限,导致抗病毒谱少于I型。IFN-II的主要功能:(1)主要起免疫调节作用 ①活化巨噬细胞;

②促进APC(s)表达MHC-Ⅱ类分子,提高抗原递呈能力; ③促进MHC-Ⅰ类分子表达和增强CTL细胞的杀伤活性;④增强NK细胞的杀伤活性;⑤促进B细胞分化、增殖;⑥抑制Th2细胞分化及细胞因子合成。(2)抗病毒和抗肿瘤作用与Ⅰ型干扰素类似,但作用较弱。III性干扰素是近年新发现的新型干扰素,它与Ⅰ型干扰素类似,目前发现的有四种。IFN-λ1、IFN-λ2、IFN-λ3、IFN-λ4。由于Ⅲ型干扰素特异性受体 IFN-lR1在肠道上皮细胞大量表达,相较Ⅰ型干扰素,Ⅲ型干扰素在黏膜表面发挥着更特异的抗病毒功能。目前在畜牧业生产中还没有得到广泛应用。干扰素的作用机理

干扰素家族对宿主靶细胞具有抗病毒保护作用,既是宿主抵御病原体入侵和感染的第一道防线,也是先天性免疫应答向有效适应性免疫过渡的关键成分。宿主对外源侵入的不同病原体有其不同的识别策略,这种识别策略通常是由模式识别受体(PRRs)介导的识别病原体的病原相关分子模式(PAMPs)或宿主损伤相关分子模(DAMPs)作为起始信号然后发生级联反应,从而产生干扰素来清除病原体。目前已经发现的天然免疫PRRs 主要有六种,不同的 PRRs 参与识别不同的病原相关分子模式(PAMPs)。其中RLRs是一类新发现的胞浆内模式识别受体,能够识别细胞质中的病毒核酸,有三个成员,分别是RIG-I、MDA5和LGP2它们可通过自身的CARD结构域与下游信号分子线粒体连接蛋白(MAVS)的CARD结构域间的相互作用,激活细胞转录因子IRF和NF -κB,诱导干扰素和促炎症细胞因子的产生,从而启动固有免疫应答和调节随后的获得性免答,增强机体抵抗病毒的能力.因此,RLRs对抗病毒天然免疫的建立起着非常重要的作用. 主要负责识别长链或短链的双链RNA;TLRs主要负责识别双链RNA、单链RNA、双链DNA以及细菌脂多糖等;NLR主要识别微生物和寄生虫;CLRs是一类具有钙依赖性的糖结合蛋白,在主要巨噬细胞、中性粒细胞、未成熟树突状细胞等免疫细胞表面表达,能够识别真菌细胞壁中的β- 葡聚糖、甘露聚糖结构等;cGAS 负责识别胞内DNA;ALRs 识别双链DNA,介导炎症反应 。简述IFN-I在某些疾病的作用机理

1、IFN-I在PRRS中的作用机理

较多的科研成果证实PRRSV具有免疫逃逸和抑制IFN-I干扰素抗病毒蛋白的表达。猪感染PRRSV后病毒首先是在猪肺巨噬细胞(PAMs)和一些其它组织中的PAMs通过抑制IFN-I型抗病毒蛋白的表达而,抵抗干扰素抗病毒的干扰而进行繁殖,病毒越强对机体这种免疫抑制作用越强。在机体受到PRRSV感染后的天然免疫中 ,I型干扰素 、TNF-a、IL-1、IL-12等细胞因子的表达显著抑制 ,水平降低,而一些能抑制IFN-α/β等表达的抗炎性细胞因子如IL-10、TGF-β等表达增加,对PRRSV的免疫抑制起主要作用。虽然PRRSV感染机体后4-5天就会有抗体产生,但抗体水平发展比较缓慢、水平较低,所以PRRSV特异性病毒中和抗体只有在感染后的21d左右才出现,且抗体滴度较低。体液免疫才勉强地清除PRRSV感染后的病毒血症;细胞免疫更迟后,因此PRRSV在猪体内的感染过程往往呈持续性感染。给猪场造成较大的损失。我们要想取得良好的防控效果就需要采取缺啥补啥的方针,在生产中就要适时地给猪补充一些干扰素。2、干扰素在病毒性腹泻的作用机理

猪的病毒性腹泻主要由轮状病毒、TGEV、PEDV等病毒引起。猪轮状病毒属于呼肠孤病毒科病毒,是一类造成10日龄以内仔猪死亡率较高的病毒类传染病,临床症状主要为仔猪腹泻,特别是10日龄以内的小猪,死亡率可达100%最高。该病毒常与其他能够引起腹泻的病毒或细菌混合感染。病毒的非结构蛋白4(Nsp4)是病毒的肠毒素,能够显著抑制IFN-I信号通路的激活,抑制IFN-I的表达,和机体抗病毒固有免疫机能的表达,造成初生仔猪等仔猪腹泻;猪传染性胃肠炎是2周龄以内仔猪易感的肠道传染病,由猪传染性胃肠炎病毒(TGEV)感染引起。TGEV和PEDV都属于冠状病毒科冠状病毒属。已有研究表明 PEDV

Nsp15 蛋白可以抑制IFN-β的产生,抑制了IFN-β对TGEV和PEDV病毒复制的抑制作用,导致病毒在肠道内大量增殖,肠绒毛膜脱落,上皮细胞坏死,肠道充血出血等一系列病理变化。因此生产中通过补充IFN-I可以抑制轮状病毒、TGEV 和PEDV的感染以及感染后的紧急预防和治疗。干扰素在治疗猪病毒性疾病中的应用

干扰素在治疗猪病毒性疾病如:猪繁殖与呼吸综合征、猪传染性胃肠炎、 猪瘟、圆环病毒病、猪伪狂犬病毒病等病毒性疾病过程中起着良好的辅助作用。同时在预防这些病毒性疾病时作用更加明显,效果更加显著。给初生仔猪应用干扰素可显著提高仔猪成活率,杜绝或降低仔猪感染轮状病毒、PEDV、TGEV等病毒感染的机会,减少仔猪发病促进仔猪生长,初生仔猪采取口服或肌肉注射每天一次,同时也可以饲喂一些益生菌如丁酸梭菌等促进消化系统快速发育;连续应用2-3次效果非常理想;对猪场PRRSV、PCV2/3的防控一般每月使用5-7天,如果采取每半个月应用3-4天效果会更理想,考虑到PRRSV的感染一般是以支原体感染为诱因,应适当联合抗生素控制支原体不感染或不出现临床症状;对感染PRRSV的猪场要采取干扰素加敏感抗生素进行联合用药,PRRSV的感染95%以上会伴随着PCV的感染,同时也会继发猪的某些常带条件性致病菌如:副猪嗜血杆菌、链球菌、大肠杆菌等的继发感染而引起较多的临床症状,因此保健和治疗时要把中和因素考虑进去,适当延长用药时间,因为IFN在PRRSV抗持续性感染中会发挥重要作用。结束语

目前畜牧业的发展已遭遇较多病毒性传染病的危害,并且有些病毒性传染病又不能完全利用疫苗达到彻底有效的防控,如PRRS就很难做到不感染、不发病的理想状态,那么干扰素的应用就为我们对抗病毒性感染的时候建的一堵墙,阻断病毒对畜禽的感染和感染后的紧急控制,为畜牧业保驾护航。