粮食储备的前世今生

——明朝篇

明 1370年

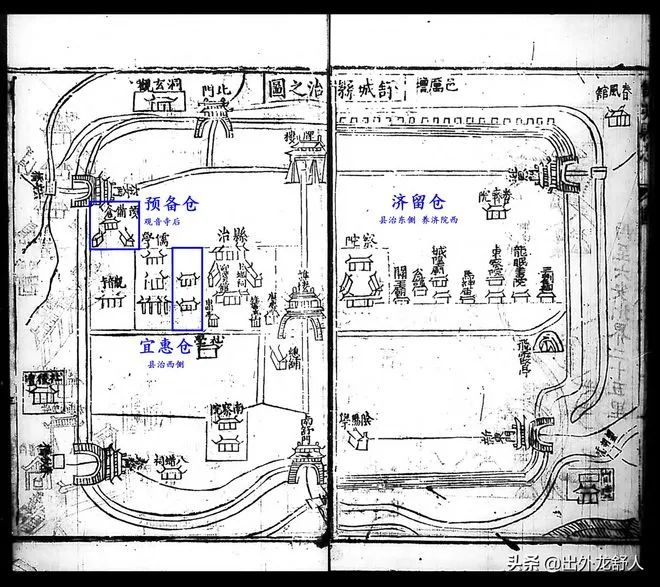

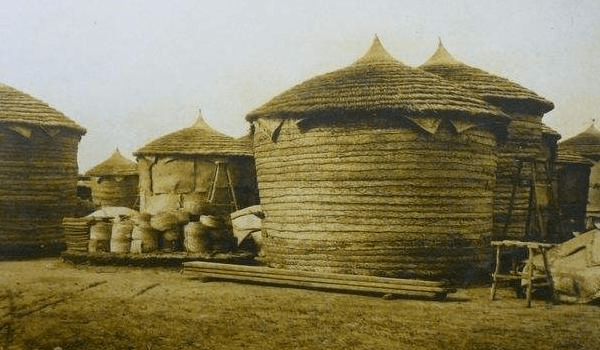

明太祖诏令设立预备仓

洪武三年(1370年)朱元璋下诏“令天下县分各立预备四仓,官为籴谷收贮以备赈济,就择本地年高笃实民人管理。预备仓就是州县皆于四乡(城镇四周的农村)各置预备仓。预备仓属于官办粮仓,其主要功能和管理仍沿用过去常平仓的做法,最初由官府出资200万贯(相当于当时200万两白银,折合今天人民币约14亿元。但数据的真实性值得考证,很难想象当时财力如此雄厚)作为籴本(本金),由各省推选德高望重的长者负责收购粮食,并要求每个州县在东南西北四方各建四座粮仓,以备荒年赈济饥民。永乐年间又下诏将预备仓从乡间移至州县城内。所存粮食在春末贷给农户,秋收收回。

明 1440年

预备仓体制机制创新

1440年,除继续保留财政资金外,明英宗还广开预备仓粮源筹集渠道,谕令:“凡民人纳谷一千五百石,请敕奖为义民,仍免本户杂泛差役。三百石以上,立石题名,免本户杂泛差役二年。”不久又议准:“凡民人自愿纳米麦细粮一千石以上,杂粮二千石以上请敕奖谕。”纳粮既可以免除部分徭役,又可以获得荣耀乡里的义民称号,很契合富民的心理,所以诏令一出,马上得到不少大户的响应。由此预备仓本从捐献性的集纳,逐渐有了更加实惠内容的纳粮充吏、纳粮授官和纳粮免考以及罪囚纳赎等筹集方式。在管理上,预备仓实行粮权朝廷所有、百姓参与的官督民管制度,是朱元璋实行“以良民治良民”政策的延续,这种创新也被后世誉为“预备仓储,正为百姓,比之前代常平,最为良法”。

明 1529年

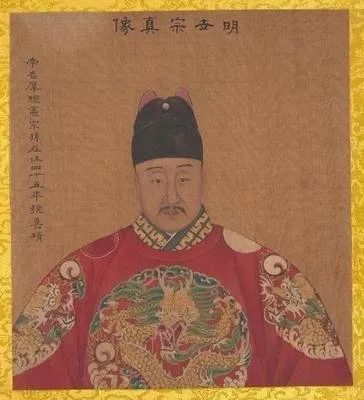

明世宗诏令设立社仓

正统元年顺天府推官徐郁奏请设立社仓,嘉靖八年(1529年)明世宗朱厚熜(zǒng)诏令各地设立社仓,但当时整个社会环境不佳,未能给社仓带来兴盛。

明 1587年

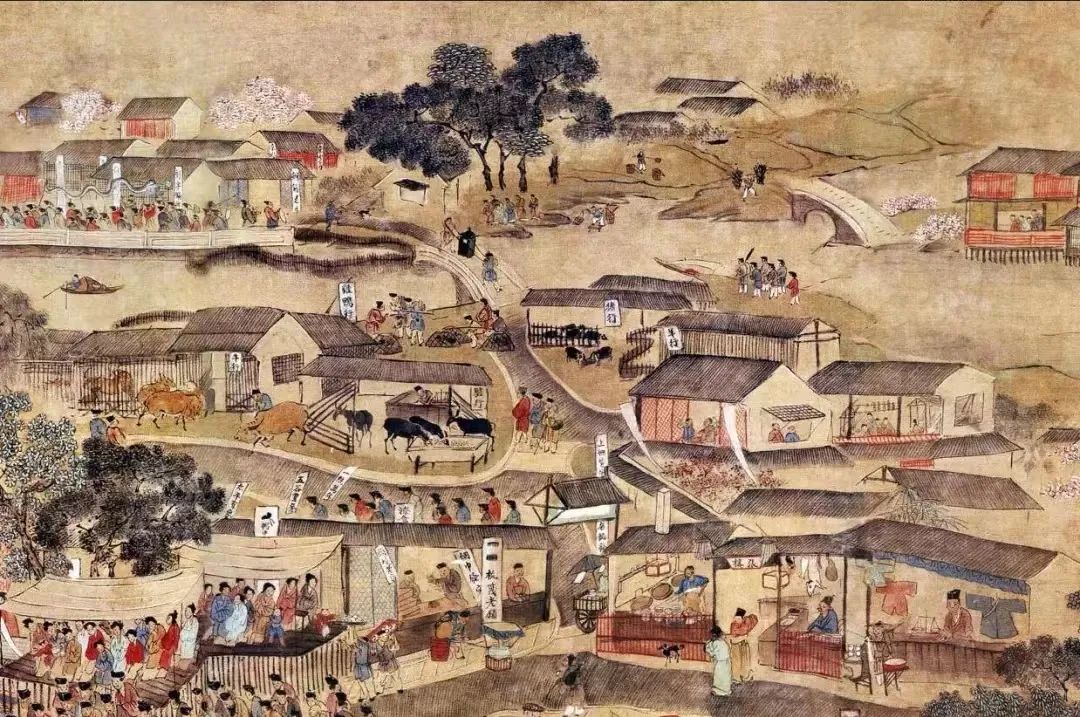

波谲云诡的万历15年

明万历年间(1573年至1620年)可能是中国历史粮食产量(1500亿斤)的较高水平,全国粮食储备也达到相当规模,单是太仓等部分粮仓储粮超过15亿斤,应该说“家底”相当殷实。但此后开始走下坡路,到明末无论是粮食总产量还是人均拥有量都大不如前。虽然历史学家认为这一年风平浪静,没有什么值得关注的大事发生,但也有学者认为这一年可能又是一个时代的重要转折点,预示着一场旷日持久的社会大动荡拉开了序幕。

来源:中国粮食经济