小麦是世界主要的粮食作物之一,其产量关乎着世界粮食安全。小麦白粉病是由小麦专化型禾本科布氏白粉菌引起的真菌病害,是危害小麦产量最严重的病害之一,一般可造成10-15%的减产,严重时可达50%以上。利用抗病基因培育抗病品种是控制小麦白粉病最有效的措施。目前已经鉴定出了100多个正式命名的小麦抗白粉病基因/等位基因。尤其是近十年来,随着小麦基因组学的快速发展,大量抗白粉病基因被发掘,抗病基因的克隆也取得了较大进展,不断有分子标记辅助转育的抗白粉病新品种/品系被报道,小麦抗白粉病无毒基因的发掘及分子机制研究也取得不小的进展。亟需总结近年来在小麦白粉病研究方面取得的重大进展,为小麦白粉病下一步的研究提供参考。

近日,烟台大学马朋涛团队在Theoretical and Applied Genetics在线发表了题为“Fighting wheat powdery mildew: from genes to fields”的综述文章。系统总结了小麦抗白粉病基因的挖掘、克隆、转育、白粉菌无毒基因挖掘及抗病分子机制研究,并探讨了小麦抗白粉病研究的展望。

1. Pm基因挖掘

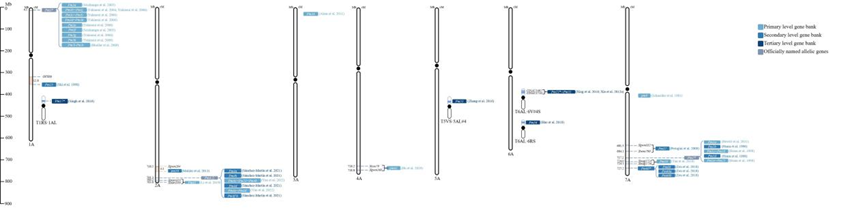

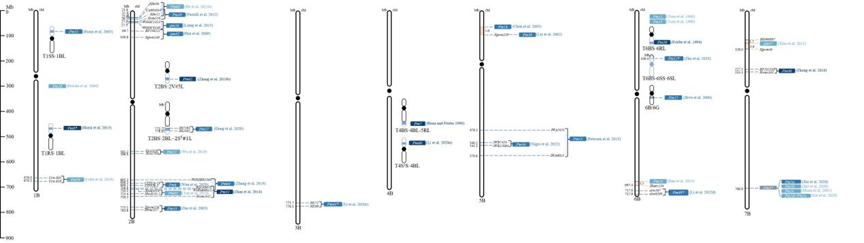

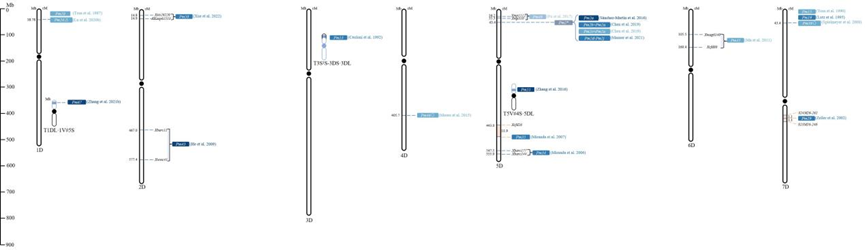

目前,已从小麦及其近缘种属中鉴定出100多个正式命名的Pm基因及其等位基因,大多数Pm基因来源于普通小麦及其祖先种,另有两个基因来源于偃麦草、5个基因来源于黑麦、10个基因来源于山羊草属、4个基因源于簇毛麦(图1)。除此以外,还有几十个暂时命名的抗白粉病基因,需要通过等位性测试或克隆确定其与正式命名基因的关系。

由于普通小麦是异源六倍体(2n=6x=42,AABBDD),每个亚组都含有7条染色体。为此,根据Pm基因对应于普通小麦及近缘种属中所在染色体同源群的位置,总结了每个同源群包含的Pm基因的来源、染色体位置、研究进展。除正式命名的Pm基因外,还对暂时命名的基因也一并进行了总结。

2. Pm基因的克隆与功能分析

Pm基因的克隆和功能解析能够加速在实际生产中的应用。但是,普通六倍体小麦基因组庞大,含有大量的重复序列,增加了基因克隆的难度。近年来,随着高通量测序技术的发展,多种麦类作物基因组完成高质量组装,Pm基因的克隆技术也随之得到了快速的发展,例如,MutChromSeq、MutRenSeq、同源克隆、长读牛津纳米孔技术(ONT)、GWAS、BSR-Seq、RNA-seq等。目前已有15个正式命名的Pm基因被克隆,大部分编码NBS-LRR蛋白,少量编码激酶和蛋白转运体。图位克隆是经典的基因克隆方法,例如Pm1a、Pm2b、Pm3、Pm5e、Pm21、Pm24、Pm38、Pm41和Pm60均通过图位克隆的方法被鉴定出来。但是图位克隆依赖超大分离群体和大量的标记筛选工作,耗费大量人力物力。近年来,出现了多种新型基因克隆技术大大加快了基因克隆的进度,然而图位克隆仍然是最经典和可靠的基因克隆技术,将基因定位和新型克隆技术相结合可能是一个普适性方案。

3. 白粉病无毒基因及其与抗性基因的相互作用机制

麦类作物中85%的抗性基因编码NBS-LRR蛋白,这类蛋白在植物细胞表面识别病原菌效应因子,引发ETI响应,赋予植物抗性。小麦与白粉菌互作,NBS-LRR抗病蛋白识别病原菌效应因子(Avr),激活免疫反应,赋予小麦对白粉病的抗性。在抗病基因克隆基础上,目前已克隆了多个AvrPm基因,包括AvrPm1a、AvrPm2、AvrPm3a2/f2、AvrPm3b2/c2、AvrPm3d3、AvrPm4、AvrPm8 和 AvrPm17。虽然在白粉病菌中预测存在许多潜在的致病基因,但只克隆或报道了少数的Avrs,其余未发现的Avrs还需要进一步挖掘。这些Avr基因的鉴定和克隆为了解小麦抗白粉病的分子机制提供新的思路。此外,Avr基因的特异性标记还可以帮助确定其在特定植株类型中的位置和进化关系,有助于实际分析病原菌的致病模式,指导小麦抗白粉病育种。

4. 基因组辅助白粉病抗性育种

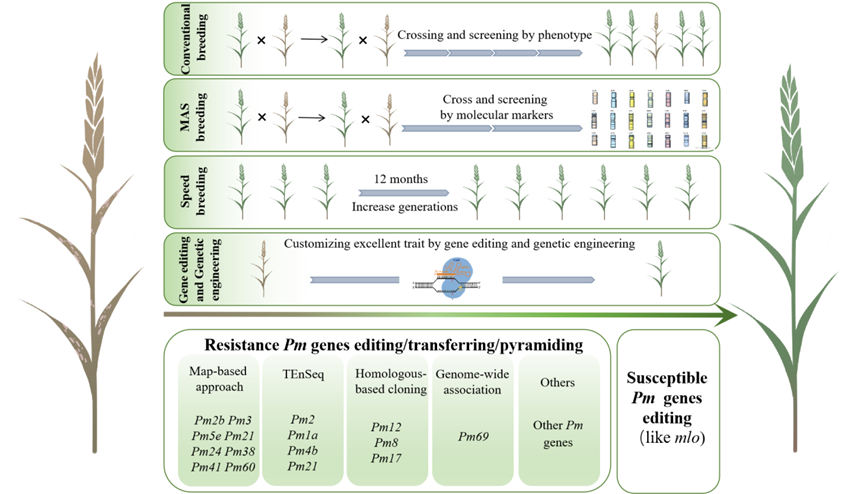

传统育种在小麦遗传改良中仍起着关键作用,利用传统育种选育出了众多优良品种。但传统育种需要多代选育,容易受到复杂的环境和气候条件的影响,且性状选择上大多具有盲目性;分子标记辅助选择不但可对目标性状进行准确选择,还能大大缩短育种时间;近年来快速育种(speed breeding)技术也进展较快,通过加速植物的生长和发育周期,而不影响其表型,有助于在短时间内将Pm基因转移至小麦,更快的培育优良品种;与此同时,基因编辑技术在精准修饰小麦抗性方面也取得较大进展,用CRISPR/Cas9体系敲除白粉病易感基因Mlo,大大提升了白粉病抗性(图2)。这些技术都为广谱白粉病抗性的创制和快速、精准的转移利用提供了强有力的工具。

总之,抗性基因的挖掘和利用是实现宿主抗性的基础,对抗病机制的解析有利于宿主抗性的合理利用。然而,这是漫长、复杂、充满不确定性的过程。很多未解之谜有待进一步深入研究。比如,携带Pm2等位基因的小麦品种对不同的白粉菌菌株展现出截然不同的抗性,作者推测这些小麦品种的不同抗性表型除了受到不同遗传背景的影响之外,或可能存在其他与Pm2紧密连锁的调控因子与Pm2产生互作共同发挥作用。此外,白粉病菌株的变异高度复杂,菌株的杂合子或菌株的混合可能会增加Avr基因的多样性和表型鉴定的不确定性。另外,聚合不同类型的Pm基因可能是实现持久抗性的最佳选择,然而哪些基因的聚合能够在抗性水平及抗性与其他性状协同水平能够产生最佳的育种效果,是一个十分复杂的科学问题,对不同类型抗病基因抗性机制的深入解析有助于实现持久抗性的协同改良。

烟台大学生命科学学院王勃博士、硕士研究生孟婷和肖蓓为共同第一作者,马朋涛教授为通讯作者,于天英副教授、本科生岳亭妍、靳玉丽博士也参与该项工作。该研究得到国家自然科学基金、山东省重点研发计划和烟台市重点研发计划的资助。

关注我们

小麦族多组学网站:http://wheatomics.sdau.edu.cn

投稿、合作等邮箱:shengweima@icloud.com

微信群: 加群点击小麦研究联盟交流群