一、少年情怀

煤油灯伴随着我度过了童年时代,我和农村同龄孩子们相比略微好一些,因为父亲没有生病的时候,我经常到县城父亲工作的县委会大院住一段时间,所以对电灯并不陌生。然而,在农村煤油灯下的日子 在那个贫穷的年代。让一代人刻骨铭心。

在那个读书无用的年代。每次从同学手中接过一本书时,爱看小说的我就开始发愁了。说“一本”其实并不准确,那书像差等生的课本那样前后都扯掉了若干页。已学过小数的我知道,那应该叫做“0.9本”或“0.8本”--土匪在山洞里还没捉出来故事就断了,正如看书到精彩处煤油灯枯干了,立即让你陷入一片黑暗,没劲透了。

我发愁,倒不是因为书残缺不全,在那年月,能从同学那里“挖”来0.9本或0.8本书就不错了,应该知足,何况精彩的章节往往并不在前面和后面。让我发怵的,是真正的黑暗:春夏秋三季,每天下午放学后,太阳还高高的,我得背着筐去割草;冬天,下午放学后,我还要去拾柴,每天的烧火做饭还等着用柴火呢。所以说,天黑之前是没有资格看书的,当然,也包括星期天。只有到了星星满天的时候,我家锅台上那盏用墨水瓶做的煤油灯,那丁点儿的亮光在我心中像太阳一样明亮。那一本破旧的书此时此刻显得更加神秘而生动,但是,这个时刻,就怕灯里的煤油见底,而最要命的是盛煤油的瓶子早已滴油不剩。可怕的是常常如此。

在那个年月,煤油灯是农家夜晚的魂。在铁皮卷的细而短的筒里插进用棉花搓成的灯芯,把墨水瓶盖钻个铁皮卷粗细的孔,把圆形铁皮卷做成的灯芯卡在墨水瓶盖孔中,两端蘸上煤油,然后安装在添了煤油的墨水瓶儿上,“嚓”!一根火柴点燃,灯火就像土屋中的太阳,农家的夜晚有了活气。那结在灯芯上的一粒豆火,通过灯捻儿的根系吸着油,像禾苗吮着土地里的水分,一枚希望的果实在黑夜里变得硕大而辉煌。在它的光晕里,连咳嗽不止的老太太都像神话中的人物,家家都是一幕影影绰绰的戏。母亲常说,现在多好啊,点亮了煤油灯就不用再管它,哪像过去的棉籽油灯盏一拨一亮,不拔,一会儿就灭了。其实,那些裂了口子的土墙和关不严实的门窗,在有风的夜晚总是要和煤油灯过不去的,灯火一歪,就得急忙用双手去蒙,或者连忙把煤油灯放到土墙上早已凿好的小洞里去,在邢台大地震以前的老房子里经常看到在墙的中央有一个洞,那就是放油灯的地方,要不灯灭了,还得再浪费一根火柴,怪心疼的。

如果没有煤油灯,我拥有的书便会随着夜幕的降临合上故事的大门,好人和坏蛋全都进废纸里睡大觉。灯其实还放在老地方,尚有丝丝缕缕煤油的清香袭来,闭着眼睛也能摸到;而盛煤油的瓶子早已空得跌倒在地上,在黑暗中完全可以无所顾忌地把它踢来踢去。每天傍晚,划燃一根火柴把油灯点亮后,都要照一照灯肚里有多少油,看到快要见底的薄薄一层煤油,就连忙用火柴梗把冒头的灯捻儿朝下按,在人世间最为节省最为弱小的火光里,急急忙忙让书中人物像放电影一样 “快放”一般乱糟糟地从眼前掠过。那一粒凝滞或跳动的小火,自有一种安于弱小的本性,也依然威逼着四围的黑暗倒退半步。然而,仿佛夜色也要从四面八方伸出根须抢夺那可怜的一点煤油似的,灯火终于发出蚊子的耳朵才听得见的最后一声叹息,倏然消逝在身旁的粮柜、水缸、灶头或头顶的瓦缝里。

在我的同伴中有多少人的眼泪在黑暗中滑落,要是用空着的灯去承接,一定会像需要的煤油那样多。这是小小少年的悲剧。没有钱买煤油,这是事实,然而即使有钱,票证用完了,凭票供应的煤油也不会从供销社售货员那傲慢的漏斗流进卑微的油瓶里去。这些对我而言,可能和一些农家孩子相比好一些,因为父亲的存在,不管是否有票证都必须对这位县级干部有所保障,对此我们也能借着父亲在农村这唯一的光环,是我们少年时代闪耀的亮点。尽管如此我在家里看书还是受到母亲的限制,然而一些农家的同伴就没有如此地幸运了,后来随着柴油机在农村的应用,人们开始借用柴油点灯。虽然有一点呛人但比没有要强多了。我每天晚上要侍候父亲,因为他需要翻身,吃药一系列的事情这无形当中给了看书的机会。我很幸运,邻居家的哥哥借来一本繁体字的书,双鞭记“呼延庆打擂”。我们那个年代的学生,没有学习过繁体字,这本书本来就残缺不全的木刻版让我疼痛,没有办法有时候看父亲高兴的时候,不认识的字问一问父亲,但是也不能总问别人,于是我就把哥哥的一本老版的四角号码字典借来,就这样我看完了第一部繁体字的双鞭记!

我知道在夜里点灯看书纯粹是一种不肖的奢侈行为,有时候我不护理父亲就没有那么幸运了,但在我借同学书的时候已对同学宣过誓,第二天一定归还书。我盼望奇迹出现,心里划燃一根火柴,不甘心地照一照盛煤油的瓶子,照一照灯,当然在火柴熄灭前一瞬间也绝望地照一照不愿合上的书。因为母亲发现我的行动,我的想法失败了。我那时还没有读过《卖火柴的小女孩》,否则我会从中获得一点灵感,让书中的故事在火柴亮光的指引下向前小步推进。没有人给我讲过“凿壁偷光”“映雪”之类的故事,唯有一片在我防止泪水继续滚落时,而扬起头看到房顶的缝隙,朦朦胧胧地透出的一抹月色,给我一点启示和幻想。在寂静的夜晚,我听到母亲地鼾声。我怀抱着书悄悄逃出门到院中,在月亮下面,我极好的视力在圆月时分,能模模糊糊看得到,而到月亮半圆时,根本分不清书上的文字是行走的蚂蚁还是蠕动的毛虫。当时,我是多么盼望天上每天都是十五的月亮啊。

一次,我拿着书在月亮光下看书,正看到精彩处,一片乌云遮住了月光,我好窝火。突然,我看见了悬挂在邻居家墙壁上的煤油灯正在闪着火苗,以及在它的光影里主人搓草绳的人影。我家与邻居两家关系很好,我看到农家的辛勤,不放过一点时间的空隙,因此,我觉得那盏灯和月亮一样十分遥远。在我幼小的心灵里,我平生第一次涌起了对别人的妒忌。“我家的灯没油了……”我在月光下拿着那本破旧的书,一次次默默用手拨拉着书的卷角。我希望从书中所写的山洞里突然刮出一股风,把所有的亮光扑灭。

果然起了一阵小风,搓草绳的人立即停了下来,用手去蒙灯火。至今我仍说不清当时我怎么会产生那样一股勇气,或许是出自人类保护火种的本能,或许是在学校所接受的助人为乐教育适时爆发了火花,我不假思索朝亮处奔了过去。我踮起脚用打开的书护住了灯火。风停之后,我见邻居两口子都诧异地望着我,一句话也没说。在灯光下,我们自然不再分属于光明和黑暗两个阵营,我突然有了一种被关怀着的好心情,我可能对他们笑了一下,我发现他们都笑了一下,怔了怔,然后继续搓草绳。他们没有理我,我本想离开,然而脚底下仿佛生了根,灯火的光芒使我浑身上下充满了舒枝展叶的欲望。像是为了表示对灯火的屈服,我将头深深地埋到了书里去。这是一幅至今仍令我心酸的夜读图。邻居两口子,理直气壮地享受着属于自己的灯光,而站在一旁读书的我,尽量让自己的书(其实是别人的)离别人的灯远些,只借得一点余光粗嚼快咽着黑豆子一般的文字。当时,真希望再来一阵风,再给我提供一次扮演“护灯使者”的机会,以便让人家觉得这便宜没有白占,然后才好意思把书举得离灯近些。可惜的是一丝风也不再有。煤油灯在上面,执着的邻居与倔强的我仿佛都渐渐进入一种平和的境界。在我要离开时,男主人笑笑说了一句话:看书没用的,抽空帮你娘多干点活儿比干啥都强。如今,看着高档书架上琳琅满目的书,看着家中大大小小几十盏灯,我常常想起当年在煤油灯下读书的日子,有时能从字里行间读到煤油灯闪烁不熄的光焰。

二、割草的快乐

割草,是最寻常的。在农村,田间地头、沟渠两岸,房前屋后、路边荒地,只要有空闲的地方,到处都有草。草是多样的,有长形的、有圆形的、有尖形的、有喇叭形的;也是多种的,有长秧的、有片状的,有独杆的,还有节节的等等千奇百怪。然而,草的颜色却是以青色为主。虽然有浅黄、墨绿等配之,但春夏张目望去,却是满目青翠,娇翠欲滴,特别是带有露珠的青草,在阳光的照射下,显得更加妖娆,人的视觉受到特有的冲击:舒服。

我对草有一种特别的感情。这当然不是来源于教科书上所说能防风固沙、保持水土、改善环境、涵养水源等作用的缘故,也不是来源于名作家对草的特别讴歌具有顽强生命力之缘故:不计贫瘠,无论是飞鸟带来的,还是风吹来的,只要有种子,有合适的水分,它都能扎根、生长。然而,我对草的特有感情,源于我的童年割草留下的记忆。割草使我对草有一种特别的、丢却不去的情愫,多年来一直挥之不去。

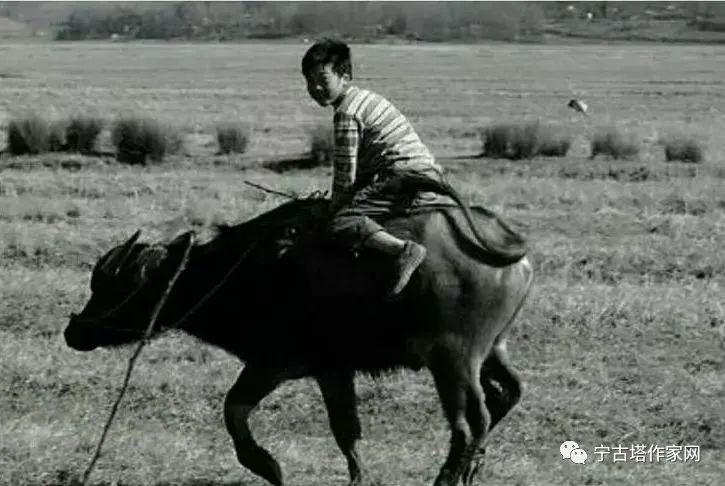

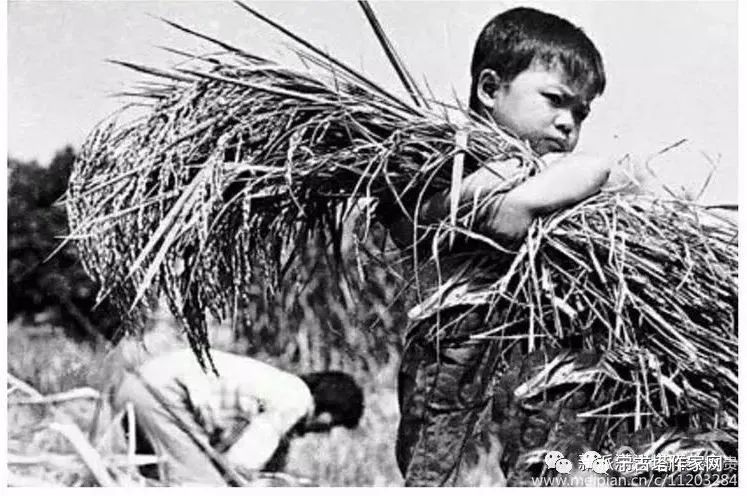

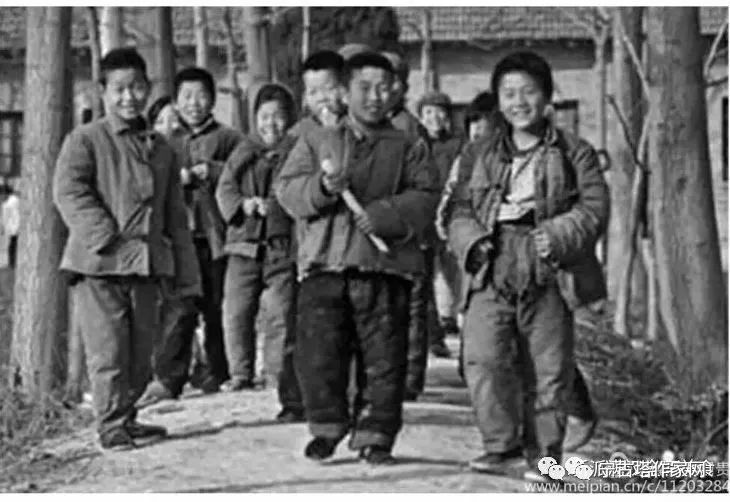

那还是20世纪70年代,当时还是人民公社制度,社员靠工分吃饭。我家当时很穷,因为全家人都是农民,队里一个工分才9分钱,加上我兄弟四个年龄小,日子过得非常拮据。当时,我家有一亩二分自留地,为了把这块自留地种好,多打些粮食,把日子过得好一些,父亲就从集市上买回了两只母羊,一来可以积粪上地,二来又可以等母羊下羊羔后卖了挣些钱补贴家用,自然割草的任务就落在我的身上。当时大哥参军去了部队,二哥高中毕业后精神上出了问题不能干活,妹妹还小。因为两只母羊是一家人的寄托,它们都成了家中的宝贝,喂养起来也就倍加精心。小羊吃得要挑剔一些,吃的是铡得又短又碎的干草和一些玉米秸秆等,另加麸皮、玉米糁等饲料,吃的青草也不要带露珠,否则会烂嘴的,因而草的质量要讲究一些。青草带着清脆的芳香,它们都吃得津津有味。每到放学、放暑假,我的任务就是割草了,一个挎篓,一把镰刀,就可以轻松搞定,完成喂羊这个伟大的历史使命。

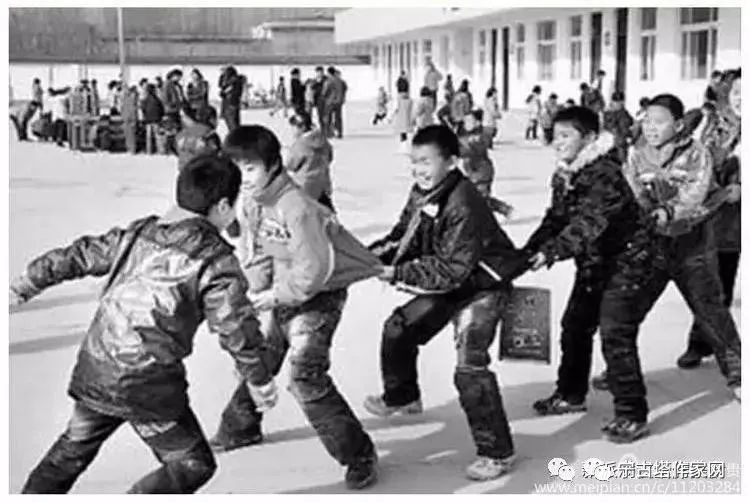

春天,地里的荠荠菜最多,因而大多是我一放学就放下书包,挎上草篓子到地里找草去。当时也没有什么灭草剂,田间地头、陇上埂上有很多荠荠菜,它们是牛羊的好饲料。我和很多农村孩子都是这样,一手拿着镰刀,一手提着挎篓。当遇到草成片时,心中暗喜,也不敢招呼同伴,只顾自己埋头割草,甚至也不往挎篓里装了,就随手往一个地方扔,一会儿工夫,一小堆草就隆起来了。等到草割得差不多了,然后长长舒一口气,像一个得胜的将军收获胜利的果实。如果几个伙伴同时发现了一块草多的地方,一哄而上,镰刀都在飞舞,真像疯了一样,甚至有的把镰刀一扔,用脚在地上一圈一个大圈一面喊:我占了,我占了。等其他人把自己面前的草割完了,也不时地侵袭别人的圈内,伙伴之间经常为这红脸、吵架,不过一会儿就又和好了。

夏天,是草茂盛的季节。特别是放假,草篓子和镰刀自然就离不开身手了。每天早饭过后,就和同龄的几个伙伴,挎着篓子出发了。一般情况下。我们都商量好到什么地方去,哪儿的草多,哪里的草好,然后一路打闹,嘻嘻哈哈地到达目的地,我们便争着抢着或割或剜,不到半晌工夫,都会割一大堆草,然后使劲地往篓里塞。有的割的多了装不下,就采取一人踩一人装的方法,想方设法地把草都装进去,只留下一个胳膊长的地方。因为还要等着回家喂羊、喂牲口因而我们始终都是躬着腰,像牛一样背负着沉重的草逶迤前行。当时年龄小,力气固然小了,但咬咬牙也能背一百多斤。我们都走走停停,歇歇,活动活动胳膊。要知道,哪一次我把胳膊抽出来,始终都是一道道的红印。但到家望着羊大口大口地吃着青草,所有的疼痛和疲劳都忘记了,心里乐滋滋的。等吃过午饭,下午的任务还是割草。由于天气炎热。我们都先到菜园附近的树下凉快一会儿,同时,可以趁别人睡午觉或天热不注意,偷吃些瓜果,由于玉米刚好遮住人,于是留下一个照看篓子的等,几个人匍匐前进,爬到地里找些能吃的菜瓜、黄瓜或酥瓜。得手后,一起到篓子旁集合,统一分配。吃过瓜果后,各自分开,省得发现一片好草地争我抢。由于这暑期雨水充沛,草多,割草也就不成什么大问题,等日头快落的时候,都挎着满满的一篓子草到原来的地方集合,一起回家。因为割草是我们这些孩子们的主要工作,放假的前一段时间,草多,去的地方自然离村近,到地里很快就可以“得胜回朝”了。余下的时间,大多是爬树、玩耍、讲故事,甚至搞些小动作,再去偷些瓜果。有时候,我们也拾些干柴,把捉来的蚂蚱烧了吃。等玉米棒刚能烧的时候,或有红薯的时候,我们这帮“捣蛋鬼”(大人都这样叫我们)就掰几穗玉米,刨几块红薯烧烧吃,等吃过后,个个都变成了“黑老包”,面目全非了,那情景、那乐趣真比现在到三星级宾馆吃一顿美餐都好。有时候,我们还去砍些粗的高粱秆,然后一节节截了,再劈开,削成又薄又软的篾,编织成一个圆形或扁圆形的笼子,再把抓到的蝈蝈放进去,往篮子上一系,就可以随时听到蝈蝈清脆的叫声了。路上在大人们表扬的话语中,在蝈蝈清脆地叫声中,再沉的篓子也会变得轻了。再往后或遇到天旱,地里的草愈来愈少了,不得已到离家很远的地方,有时候,走到家里已经是天黑了。不过有时候运气不佳时,遍地找草也很难找到,每发现一处草就兴奋的不得了,即使这样在地里不停地跑找,一整晌也很难把篓子装满。割得少了,又怕人笑话,我有时也采取搭老鸹窝的方法,在篮子下面蓬上树枝,让草暄起来,那也好等到天黑后,趁着夜色掩护背草回家。由于夏天草多丰盛,因而家长主张我们在这时割得多些,羊吃不完,就晒干,备冬天食用。为了让我割得多,后来家长为我制作了一个小推车,前面有一个大钢套,像手推车一样,这样既装得多了,又轻便。推着它吱哇吱哇地一路唱歌回到家里。

秋天,由于立秋过后寸草也结籽,因而青草嫩草不多了,更多的是为了储草让羊好过冬。就不管什么草了,只要能割能铲,一般都是我们收割的对象。大多也是在无边的青纱帐里跑。不过那时的我有喜也有惊。喜的是有时在草丛里发现几个圆圆的大野甜瓜,可以美美地吃上一顿,心里乐;惊的是你正割草时,突然跑出一只野兔,或看见弯弯曲曲游动的大花蛇,一见让你毛骨悚然,心惊肉跳。最让我得意的还是割草休息时,在路上挖个坑,首先用铲子挖一个长方形或正方形的坑,然后找些树枝铺上草,撒上土,像原来一样。等第二天一定要看是否有人踩空了,有时候这个坑还真让自己的伙伴遭殃了。当然,也有战争的时候,我们用柳树条、杨树枝编凉帽,像过去电影片中人民解放军的凉帽一样,戴上它,然后分两组进行“战斗”,或隐藏于青纱帐中,或埋没于草丛中。当然“战斗”不可避免地有人挂彩,因此,每次都因有人哭着告状而受到家长的批评或训斥。一个夏天和秋天割草下来,我浑身晒得黝黑,衣服上到处都是绿色草渍。

割草在我的童年记忆中始终是一道美丽的风景,它给我的童年增加了不少乐趣,同时让我尝到了酸甜苦辣,给了我人生最大的磨炼,给了我人生无尽的光彩,左手面上留下的十多个刀疤,成了永久的纪念。愿我的童年乐趣永存心间。

一修 2023.8、12 2023,8,20,

总编 :金 波