民以食为天,天下同理,联合国的可持续发展目标第二条就是到2030年的时候消除饥饿,然而现在看起来希望渺茫。摆在世界面前的任务是迫切的。青年学者许准指出,随着美国霸权的衰退愈加明显,未来以美国为中心的各项世界秩序都不可避免地会迎来前所未有的冲击,其中也包括国际粮食体系。

从表面看,粮食危机只是因为某种非常态的地缘政治因素使得市场受到影响。然而这种思路无视了围绕国际粮食贸易的一些长期的结构性问题。少有人提到的是,“世界粮仓”并非自然资源决定的结果,更不是自古以来的传统,而是相当晚近形成的世界粮食体系的一部分。

本文原刊《读书》杂志,内容整理自许准口述及文章《粮仓或是粮荒——走出两百年来的国际粮食体系》。

民以食为天:粮食与政治

食物会赢得战争(来源:美国国会图书网站,作者供图)

靠世界市场吃饱饭不现实

美国大垄断商嘉吉(Cargill)的老板曾说过一个很有名的论断。“发展中国家犯的一个巨大的历史战略错误,就是他们以为他们需要自己养活自己,实际上不需要。”他说,“你只需要生产自己最适合生产的东西,然后到市场去买、去卖就行,依靠交易就解决问题了。”

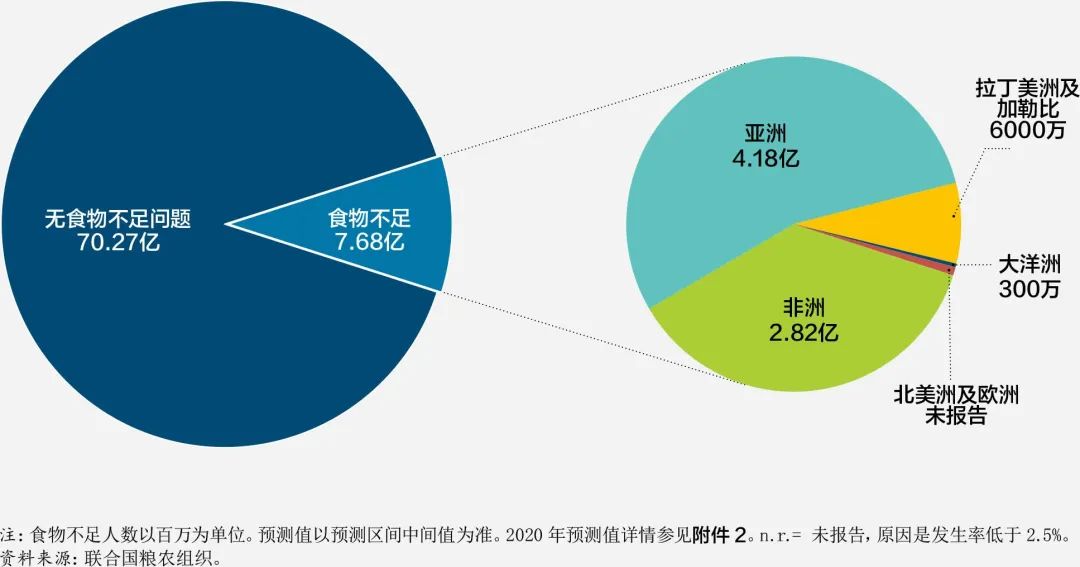

把多赚来的钱拿到国际上去买粮食,这是一个非常典型的对粮食问题的误解。一是国际政治本身很复杂,你真正想买的时候也未必一定能买得到,这个是有卡脖子的因素,尤其是在国际形势比较复杂的时候。二是我们国家整个人口的数量,消费的体量,决定了我们很难真正地依靠国际市场的粮食供给来稳定满足。

如果你需要购买大量的粮食,那么就需要把全球那些长期地、迫切地需要国际粮食才能维持温饱的国家,要把他们挤到一边。他们吃不上而全都拿到你这来,政治成本是非常高昂的,而且如果你真要这么做,你要付出的价格/成本也绝对不会低。

我们国家也曾一度与整个资本主义的粮食市场联系紧密,比如上世纪40年代中后期,中国大城市里到处都是美国的面粉,虽然其中有战争的因素,但是一个很重要的背景就是美国当时有大量的剩余的粮食产品,使得美国在全世界他所能影响的区域到处派发。

在那个时间点上出现了这种工业国的粮食,大批地进入传统自给自足的农业国。这本身就是历史的一个巨大的变化,是具有普遍性的,不只是发生在中国的上海、北京,它也发生在全球其他的半殖民地、殖民地或者是前殖民地等国的很多地方。

中国由于独特的历史原因,我们走了一条独立自主发展的道路,那么在这种发展道路上意味着要付出很多成本,但是它的好处就是我们的命脉不至于受制于人。

对于中国这样一个共产党领导的社会主义国家,我们对整个人类发展、整个前途命运都有自己独立的见解,并不是希望成为某个大国的附庸的话,我们就显然没法选择那条看起来很廉价的道路。而现在的低廉、方便,也只是短期看起来的,如果以长期的经济眼光来看,其产生的成本肯定还是需要该国家来支付的。

在历史上,无论你选择社会主义还是资本主义的道路,都不可避免地会付出一些成本,但一个更好的、更先进的、更优秀的社会制度,能够让你付出的成本低许多,但是不管怎么样,成本还是会有的。

中国走了自己独立自主的道路,没有去依赖于国际粮食市场,这不光是给我们中国老百姓吃饱饭做出了巨大的贡献,实际上也是给全世界解决饥饿问题,解决老百姓吃饭的问题做出了巨大的贡献。

上世纪70年代,苏联作为一个主要的买方进入国际粮食市场的时候,国际市场的粮食价格就出现猛涨,导致了非常大的问题。上世纪90年代,中国也一度购买了国际市场上一定数量的粮食,其实购买的数量不多,但是也同样引发了西方媒体和分析者的恐慌,觉得现在中国也开始买粮食了,那么以后谁来养活中国?这样的问题一问就是很多年,一直到现在。实际上中国绕开了对国际粮食市场的依赖,选择把饭碗放在自己的手里,我想这是我们非常正确的一个决策,也是很幸运的。

当下的全球粮食危机并非只是一个由某种非常态的地缘政治因素引起的暂时性问题,而是两百年来国际粮食体系发展的必然结果。国际粮食体系是全球资本积累的重要制度,而粮食问题则正是内生于全球资本主义发展的一个长期危机趋势。若要根本性地解决世界粮食问题,还在于培育第三世界国家掌握自己饭碗的能力,在这方面,中国就是一个好的典型,但未来仍需面对更深刻的挑战。

相关推荐

购买课程:请长按图片,识别图中二维码下单