在现代职场,加班加点是家常便饭。办公楼、写字楼里的灯光日夜通明是常有的事,短则几个小时,长则通宵达旦,有的有加班费,有的还没有加班费。不过这对于上个世纪五十至七十年代的农民来说这并不稀奇。因为在那个年代的农忙季节里“开夜工”(加班加点)也是常有的事,而且辛苦程度也绝对不亚于电脑前、会议室里熬夜的人们。

尚未改革开放,分田到户之前,农村都是大集体大呼隆低效率的生产劳动。看似人多力大,但往往都是出工不出力,出工不出活。所以一到夏秋两季的“双抢”(抢收抢种),就不得不拉长工时,加班加点。那时候的加班加点主要有两种形式,一种是早上三四点钟就起床下地干活,乡下称之为“开早工”;另一种是白天正常干活,吃过晚饭后还要加班,乡下称之为“开夜工”。出早工一般是在莳秧季节,主要是为了抢农时避酷暑而采用的措施。一般是趁天未亮视线不太好的时候先下田拔秧,待到天亮时再到大田里进行莳秧。开早工的时间主要视莳秧的情况而定,一般三至五天即可完成,而且下午高温时段一般就不用再继续下地干活。

开夜工则完全不同于开早工,吃过晚饭上工,基本都要干到下半夜一两点钟。当年生产队里开夜工主要工作就是集体打场(脱粒),抢收粮食。因为水稻种植面积和产量都要多(高)于夏粮,所以秋收秋种时开夜工的日子比夏忙时节要多一倍以上。除了偶尔借着月光割稻,捆稻,挑稻,更多的是没完没了的脱粒、扬谷。

仲秋时节的夜晚,寒气渐浓。灯火通明的社(打谷)场上堆满了山一样的稻棵,空气中弥漫着稻穗的原始清香。为赶在雨天来临之前使丰收的粮食颗粒归仓,白天已经劳作了一天的社员们,在队长的组织下仍在不知疲惫地挑灯夜战。捧稻的捧稻、轧稻的轧稻,捆草的捆草。其中在脱粒机上轧稻应该算是最有技术含量的活,通常都由上了年纪的4-5名男女社员担纲。其他社员主要是帮着捧稻棵、翻(抄)谷粒、捆稻草等。放忙假偶尔参与劳动的孩子大多是在边上打打杂,比如帮着捧捧稻、拎拎稻草之类。

当年开夜工脱粒,看似参加的人不少,但主角无疑还是电动脱粒(轧稻)机。它倒是当时有限的几样农机具中最任劳任怨的机器之一,社员休息它不息,在马达的牵引下一刻不停地工作着。稻把放上去,唰啦唰啦,谷粒飞溅,稻草却紧握在手。不一会儿,脱粒机前的谷粒慢慢隆起了小山,机后已经脱粒完的稻草,已被绑扎成捆整齐地码成一排。夜已很深,伴随着脱粒机唰啦唰啦的重复旋转,机器旁一开始还有说有笑的社员开始有些疲倦,尽管手里还拿着稻把在机械地操作着,但有人却进入了似睡非睡、朦朦胧胧的状态,突然“轰”的一声,连稻带把被卷进机器,手也差点被一道卷入,似午夜惊魂。同站一排的其他人也被吓得不轻,于是再也无人胆敢马虎懈怠。也是实在没有办法,因为秋收有时会遇上连绵阴雨,如不趁晴天把谷子打好晒干,很有可能就会烂稻场,眼看到手的粮食就有可能烂掉。所以即使连续开夜工困得不行,社员们也得硬撑着。

每次待收到场上的稻子轧(脱粒)完差不多午夜已过,早已饥肠辘辘的社员已经累得连路都难以走动。但这个时候活还得继续,怎么办?生产队里早有安排,为开夜工的社员准备一顿夜宵,乡下俗称“半夜餐”。白天即派人将“半夜餐”所需的肉菜准备好,选择靠近社场且厨艺不错的人家进行加工。饭菜做好之后,视天气情况抬到场头的空地上,或是到到村民家里去吃,但有一条,吃“半夜餐”的碗筷,都由各人自带。记得那时的半夜餐主食基本都是米饭,菜品大都为一荤一蔬,分别会有红烧肉、豆腐、青菜、萝卜等。有时在下霜之后,队里也会想办法打只草狗当菜,烧上满满一锅萝卜炖狗肉犒劳大家,一来改善伙食结构,二来为劳累已久的村民“拔伤”。

每当此时,大半个夜工开下来的男劳力们便心安理得地坐在空地边的稻草上,大口地扒着米饭,吃着大肉。那种惬意与满足,似乎是面对过年过节时那满桌的鸡鸭鲜肉也从未有过的。而这个时候,妇女们却没有男人那么潇洒,只图自己一时之口福,而是将属于自己的一份饭菜,装进碗中,用方巾盖好,捧回家去。眼看着自己的孩子狼吞虎咽,做母亲的虽还饿着肚子,但还是要再三叮嘱:“慢点吃,慢点吃!”之后,心满意足地从自家竹(碗)厨里,找出晚饭时剩下的一碗半碗冷粥,匆忙喝上几口便重返社场继续干活。

其实那个时候每到开夜工,也是村里的小孩子们最为开心的时候,大人们正在挥汗如雨,小孩子也睡意全无。爬草堆、捉迷藏,玩得热火朝天,蚊虫叮咬,稻芒针刺也全然不顾。玩是一个方面,最主要的还是为了不错过那顿诱人的“半夜餐”,实在困得不行了,只能眼巴巴地咽着口水回家睡觉,只等大人到时叫醒后再一饱口福。

扬谷,乡下称汰(dà)稻,即用汰头(扬筛,竹制筛子中最大的一种,蔑皮宽筛眼大,圆形,直径约2米左右)将混合在稻谷中那些无用的稻杆或杂草分离掉,一般由女社员来做。把汰头挂在用毛竹搭成的三角架中间,下面的人轮流用簸箕,乡下叫垫车(chā),将刚打下的稻谷倒进汰头。两个妇女侧风站在凳子上,用力来回抖动汰头,借助阵阵自然风力,将漏下的稻草、碎屑、谷秕、谷须等较轻的东西吹走,一颗颗沉沉的谷粒哗哗啦啦地落在脚下。如果当天无风或者风小,就在侧面架上电风扇,那钢铁叶片呼啦呼啦一转,成效自然好过自然风。地上那堆经过筛选的稻粒在錪钨灯光强烈照射下显得格外的金黄诱人。

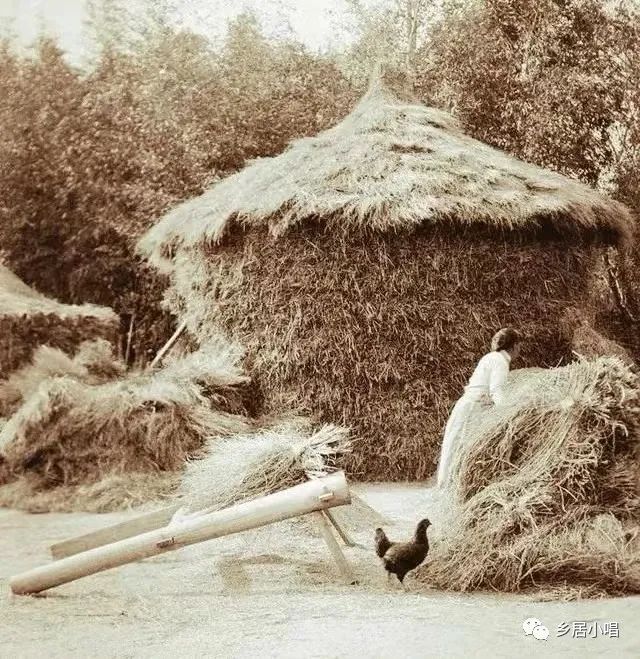

就在妇女们忙着扬谷的同时,男人们也一刻也不会闲着。除了一部分人负责清理社场外,还有一部分要去堆稻草。堆草与汰稻(扬谷)一样也是既有分工,又有合作。一人在底下叉草、送草,另一个人则在上面接草、堆草,其他劳力则负责从远处将捆好的稻草传递到专门负责送草的男人跟前,再由他一捆一捆送上去。草堆一层一层码上去,越来越高,下面的人用手够不着时就要用一根长柄丫叉,把草一捆一捆举送上去。上面堆草的男劳力,则将一捆捆的稻草沿着堆沿层层码放,并不断踩实、压紧,既要保证不坍塌,又要保证不漏水。严格来说既是体力活,也是技术活,不是随便一码就行的。

在农民眼里,稻草与稻谷一样全都是宝。除了当做家庭的主要燃料之外,它还是冬季里最廉价最实用的保温材料,还是水牛的主要食物。那时的农村,物资极其匮乏。寒冬腊月,农家基本都用稻草铺床。那经太阳暴晒过的稻草铺在床上,犹如纯天然席梦思一般清香又暖和。家里客人来多了,没地方睡,用稻草打个地铺,一张客床可大可小。冬季田间地头的青草已经枯黄,没有其它食物,稻草就成了水牛最主要的食物之一。早期,稻草还被用来搓成粗细不一的绳子,用来捆扎物品,或是用来制成草(蒲)鞋、草帘、米囤、焐窠等生活用品。

如今,当加班加点作为职场惯例,属于人民公社时代的开夜工早已成为了历史的印迹。但那段刻骨铭心的经历,却总是令人难忘的。

注:部分图片来自网络