贾倩 串丽敏 王爱玲 等||国内外农业废弃物资源化利用技术对比研究||《世界》2023年第11期

国内外农业废弃物资源化利用

技术对比研究

1 引言

气候变化是当前全球面临的共同挑战,发展低碳经济、减少温室气体排放、缓解全球气候变暖已成为全球共识。目前,全球超过80个国家提出了“碳中和”目标,中国也将“碳达峰、碳中和”写入“十四五”规划,并纳入国家重大战略布局。作为全球碳排放的重要来源之一,农业产生了全球约1/4的碳排放量,进一步扩展到粮食系统,该占比则超过1/3。据统计,2018年粮食体系排放的二氧化碳当量较1990年水平增加了8%。因此,推动农业减排是实现“双碳”目标的重要抓手。中国是农业大国,随着现代农业快速发展,产生作物秸秆、畜禽粪污等大量农业废弃物,这些废弃物资源化利用不充分不全面造成了严重的面源污染问题,制约了从产前绿色投入品开发应用、产中绿色技术模式创新,到产后农业废弃物资源化利用全链条农业生产方式的绿色转型。科学、合理、有效地实现农业废弃物资源化利用对于治理农业面源环境污染,促进农业绿色、低碳化发展具有积极促进作用。

技术创新对于农业废弃物资源化利用综合效益的实现具有重要支撑作用,农业废弃物资源化利用技术是国内外普遍需要解决的重要课题。Sarangi P K等认为利用不同农业生物质并探索各种生物质转化技术,将有效促进循环生物经济的发展。陈慈等全面分析了蔬菜废弃物资源化利用的技术路径,并剖析了其存在的技术难点。周海宾等通过问卷调研与实地测量方式,总结分析了中国畜禽粪污资源化利用存在的问题,提出了中国畜禽粪污资源化利用技术发展建议。候其东和鞠美庭基于现有生物质利用方式存在的问题,总结了国内外秸秆类生物质利用现状,并系统梳理了生物质高值化利用技术研究进展。杜艳艳和赵蕴华指出发达国家在农业废弃物集储装备技术、微生物强化堆肥技术等方面已达到规模化、产业化水平,中国在关键技术与装备方面尚有差距。总体来看,当前研究多从定性分析角度阐述国内外农业废弃物资源化利用技术发展现状。专利文献承载着技术创新与产业变革信息,世界上90%~95%的发明创造在专利文献中均有记载,近80%仅出现在专利文献中。专利文献作为科学研究和技术创新最重要的信息源和情报源之一,其所提供的信息更能全面反映某一领域的技术研发现状和竞争态势。国内外基于专利分析的技术发展动态和竞争态势研究日益广泛,在农业废弃物资源化利用领域,部分学者开展了基于专利分析梳理秸秆等具体类别的农业废弃物资源化利用技术发展现状的研究,针对堆肥等农业废弃物资源化利用分支技术开展专利计量分析、预测未来发展趋势的研究,但目前还缺乏对整体农业废弃物资源化利用领域及技术发展状况的系统性梳理,通过对比国内外专利布局,量化分析国内外技术发展差异的研究较为欠缺。本文基于专利文献,从申请趋势、技术来源、技术布局、专利质量等维度对比国内外农业废弃物资源化利用技术发展现状,明晰中国与国际的技术研发特点与差异,并进一步探析国内外技术发展差异形成的原因,为该领域技术研发、产业发展和知识产权布局提供借鉴和参考。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

根据行业调研,结合《关于推进农业废弃物资源化利用试点的方案》中提出的废弃物种类,本文的农业废弃物涵盖农作物秸秆、畜禽粪污、病死畜禽、废旧农膜和废弃农药包装物,资源化利用技术包括肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化利用技术。

专利数据来自智慧芽数据库(PatSnap),专利检索类型包括发明专利和实用新型专利,检索时间为2020年9月30日,通过关键词结合IPC分类号构建检索式开展检索,经反复试验检索迭代调整,并进行查全查准检验,确定最终检索式及初始专利数据集118 364件;以IPC分类号结合人工阅读进行数据清洗,得到107 129件相关专利文献。

2.2 研究方法

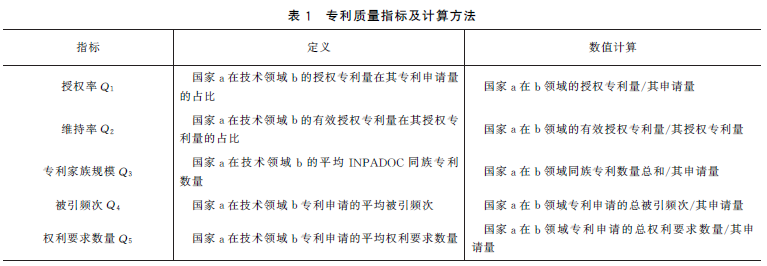

通过文献计量法从申请趋势、申请来源与布局、专利权人、技术分布、专利质量等方面开展国内外农业废弃物资源化利用技术对比分析;在专利质量分析方面,参考前人使用的专利指标,构建了基于授权率、维持率、专利家族规模、被引频次及权利要求数量等指标的专利质量计算方法,各分项指标的定义及计算方法见表1,经数据标准化处理,根据公式Q=∑5i=1Qi×0.2 计算获得专利质量数值。

3 国内外农业废弃物资源化利用技术对比分析

3.1.1 专利申请量分布

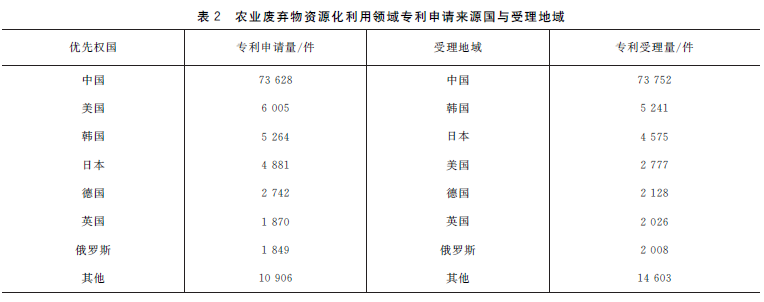

通常情况下,申请人会优先在本国申请专利,将优先权国视为技术来源国;不同区域的专利受理数量可以反映出技术的市场规模。由表2所示,中国是农业废弃物资源化利用技术研发大国,也是该领域的热点市场,技术数量优势明显。农业废弃物资源化利用领域约69%的专利申请来自中国,排名第二至第四的国家依次为美国、韩国和日本,三者的相关专利申请量在4 000~6 000件。中国的专利受理量最多,美国、韩国、日本、德国、英国和俄罗斯次之。

3.1.2 专利申请趋势

国内外农业废弃物资源化利用领域的专利年度申请趋势差异显著,技术发展进程不同步。国外该领域专利申请大致呈现萌芽期(1900—1969年)、缓慢发展期(1970—1999年)和稳定期(2000年至今)三个阶段。欧美发达国家对秸秆焚烧以及养殖业所带来的环境污染问题关注较早,相关专利申请较早;20世纪七八十年代受世界范围能源危机影响,发达国家开始关注其他可替代能源,秸秆固化成型技术和直燃技术的相关专利申请迅速增加。德国秸秆捆烧与热解技术、动植物废弃物发酵制沼技术相关专利申请逐渐增加;日本、韩国开始探索发展循环经济,畜禽粪污处理与肥料化利用技术的专利申请快速增加。经过近30年的技术发展,国外每年专利申请量从百件增加到千余件;2000年之后,随着国际石油价格上涨以及《京都议定书》生效,美国、欧盟等发达国家或地区相继出台了促进生物质能产业发展的政策法规,但受农业废弃物原料供应量、市场规模、技术产业化发展阶段等多种因素影响,国外该领域专利申请维持在相对稳定的范围,每年专利申请量在800~1 000件,目前国际上该领域技术发展进入平稳期。

中国专利制度建立较晚,该领域最早的专利申请出现在1985年,专利申请大致呈现萌芽期(1985—2005年)、缓慢发展期(2006—2011年)和快速发展期(2012年至今)三个阶段。在1985—2005年的二十余年间相关专利申请增长缓慢,2008年之后,随着《关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》出台,领域相关技术研发逐渐受到关注;2012年后,在《“十二五”农作物秸秆综合利用实施方案》《关于推进农业废弃物资源化利用试点的方案》《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》等一系列推进农业废弃物资源化利用政策和规划的推动下,各年度专利申请量增长率均值约27.4%,中国相关技术进入快速发展期。

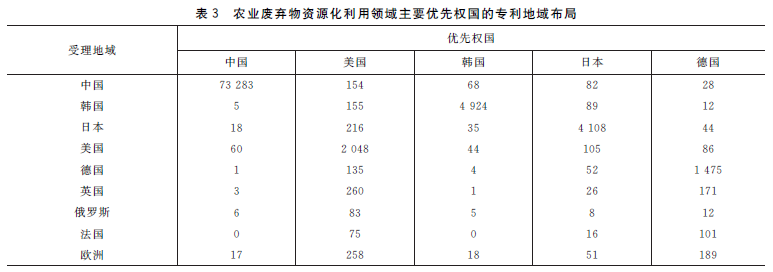

3.2.1 主要国家的技术全球化布局

域外申请能够反映出各地区的技术全球化布局和保护情况。由表3可见,美国和德国非常注重技术全球化布局和保护,中国全球化布局较为欠缺。美国在德国、英国、法国等欧洲地区和日本、韩国、中国等亚洲地区均进行了数百件专利申请,其国外申请占比达65.87%;德国在英国、法国及欧洲地区均申请了百件以上的专利,其国外申请占比达46.21%。中国、日本、韩国三个亚洲国家中,日本较为重视技术的全球化布局,除中国和韩国以外,还积极开展在欧美市场的专利申请和技术部署,其国外专利申请占比约15.82%。中国在技术全球化布局和保护方面尚有较大差距,99%的专利申请布局在国内。

3.2.2 主要国家的技术输入与输出

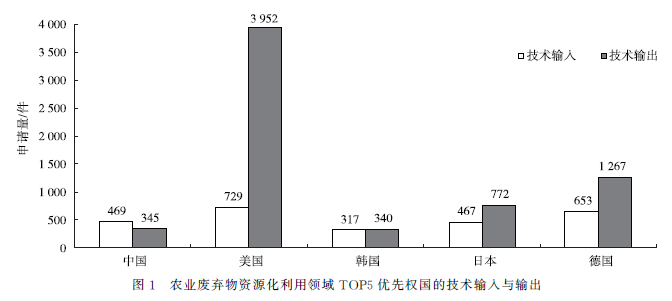

从非本土申请和域外申请来分析技术输入与输出状况,由图1可见,美国、德国、日本三国技术输出明显多于技术输入,美国技术输出优势更为突出,韩国技术输出与输入基本持平,中国技术输出少于技术输入,技术输出处于劣势。

3.2.3 设置政策门槛和上限,提高支持的精准性、公平性主要国家的专利质量

发明专利申请的新颖性、创造性以及审查程序的严格性高于实用新型专利和外观设计专利,发明专利在一定程度上更能代表较高质量和更具创新性的技术。对农业废弃物资源化利用领域的主要国家统计其发明专利授权率,授权发明专利维持率,有效发明专利INPADOC家族规模、被引频次及权利要求数量,计算其专利质量数值。

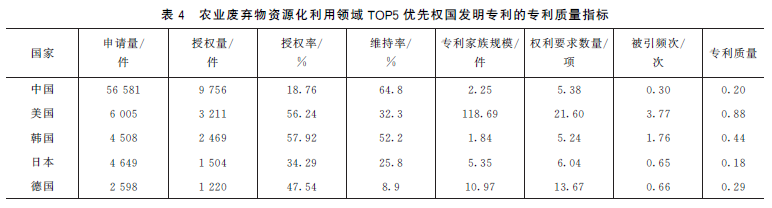

由表4可见,美国的专利质量最高,中国在五国中位列第四,处于劣势地位。从专利质量各分项指标来看,在授权率方面,韩国、美国较高,半数以上的发明专利获得授权,中国授权率约为19%;在维持率方面,中国表现较为优异,60%以上的授权发明专利目前处于有效状态;在专利家族规模方面,美国位居榜首,平均每件专利的INPADOC同族数量达到118件,而中国平均每件专利的INPADOC同族数量仅为2件,专利家族数量可以间接反映专利技术的国际布局,可见中国该领域专利的地域保护范围较小;在权利要求数量方面,美国最高,平均每件专利有21项权利要求,中国平均每件专利有5项权利要求,反映出中国该领域专利的技术保护范围较窄;在被引频次方面,美国最高,每件专利的被引频次达到3次以上,而中国每件专利的被引频次不到1次,反映出其专利技术影响力略显不足。

技术主题聚类显示,全球农业废弃物资源化利用领域的技术热点主要集中在肥料化、能源化、原料化、饲料化及基料化利用五个方面,肥料化和饲料化利用是主导利用方式,能源化、原料化和基料化利用是重要辅助方式。

肥料化利用技术研发主要集中在秸秆还田机械设计和利用畜禽粪污制备有机肥、复合肥和新型增值肥料。在能源化利用方面,围绕固化成型、直燃、热解气化、液化以及发酵制沼五种利用方式,形成生物质原料预处理及固化成型燃料制备工艺,直燃炉及燃烧器的研发与改良,热解气化炉及配套装置的设计与工艺,利用秸秆制备醇类、酮类、烷烃类物质的方法、工艺和设备,沼气池构建、制沼原料制备、发酵装置及工艺,环保畜禽养殖舍建造技术等技术热点。原料化利用的技术研发集中在利用秸秆纤维素制作纸浆、木塑复合材料、纳米纤维丝、营养育秧纸和可降解环保材料。饲料化利用的技术热点主要集中在利用农业废弃物及其加工废弃物制作畜禽专用饲料、生物发酵饲料、功能性饲料的配方、设备与生产工艺,以及基于酶制剂和微生物菌剂的农业废弃物预处理技术。基料化利用的技术热点主要集中在制作食用菌栽培基质,其关键技术在于研发适用不同食用菌种类的配方。利用废弃菌菇、废弃菌棒等食用菌栽培废料制备育苗基质是新兴利用方向。

从技术研发对象来看,国内外技术热点明显不同,国外聚焦畜禽粪污处理,中国聚焦秸秆处理。就全球专利申请来看,国际上在畜禽粪污资源化利用领域的专利申请最多,专利申请占比超过半数,侧重于畜禽粪污分级处理、发酵、堆肥等方法工艺及有机肥产品的研发;中国则在秸秆资源化利用领域的专利申请居多,专利申请占比达62%,侧重于秸秆制作有机肥、复合肥、新型增值肥和土壤改良剂的方法、配方及工艺的研发。就在华申请来看,中国本土申请在秸秆资源化利用领域的专利申请最多,占比约62%;国外来华申请在畜禽粪污资源化利用领域的专利申请最多,占比约57%。

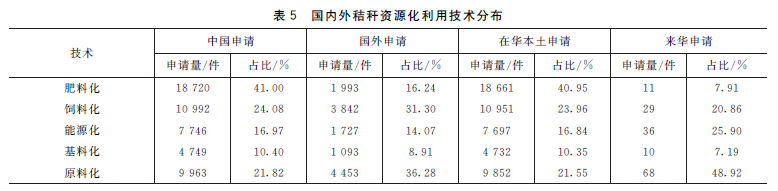

在秸秆资源化利用技术研发方面,中国侧重于肥料化利用技术,国外则更加注重原料化利用技术。由表5可见,中国以肥料化利用专利申请最多,占其秸秆资源化利用专利申请量的41%,饲料化利用(24%)和原料化利用(22%)次之;国外以原料化利用专利申请最多,占其秸秆资源化利用专利申请量的36%,饲料化利用(31%)和肥料化利用(16%)次之。就在华申请来看,中国本土申请在秸秆肥料化利用技术的专利申请占比最大,约41%,饲料化利用(24%)和原料化利用(22%)次之;而国外来华申请则以秸秆原料化利用技术的专利申请占比最高,约49%,能源化利用专利申请次之,其占比约26%。

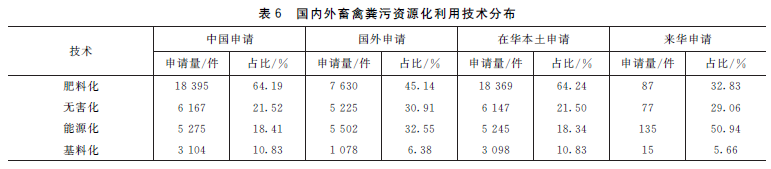

在畜禽粪污资源化利用技术研发方面,国内外同中有异,国内外均以肥料化利用技术研发为主,但国外更为注重能源化技术和无害化技术的均衡发展。由表6可见,中国肥料化利用专利申请占据绝对优势,其在中国畜禽粪污资源化利用专利申请量的占比达64%,无害化利用(22%)和能源化利用(18%)次之;国外同样以肥料化利用专利申请最多,占其畜禽粪污资源化利用专利申请量的45%,能源化利用(33%)和无害化利用(31%)次之。就在华申请来看,中国畜禽粪污资源化利用本土申请以肥料化利用技术的专利申请最多,占比约64%,而国外来华申请则重点布局畜禽粪污能源化利用技术,其专利申请占比约51%。

4 国内外农业废弃物资源化利用技术差异形成原因分析

通过前述分析可见,中国是农业废弃物资源化利用领域专利申请大国,近年来技术研发热度高涨,但是技术发展质量偏低,与欧美发达国家相比仍存在一定差距,并且在技术研究热点上明显不同。为探析这些差异形成的原因,本文基于专利与科技创新之间的联系,从国内外现实需求、创新主体、技术创新水平等维度剖析技术发展差异的形成因素。

4.1 内外农业废弃物处理的现实需求各异

第一,国外农业废物资源化利用的紧迫性不及国内。近年来中国农业产量产能不断提升,随之产生大量农业废弃物,据统计每年产生各类农作物秸秆约9亿吨,畜禽粪便产生量约38亿吨。地少人多的现实情况,也使面临的资源环境压力更为巨大,资源与环境的双重压力倒逼中国亟待提高农业废弃物资源化利用技术;此外,近年来在“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念指导下,中国在政策、资金等方面向环境保护、生态治理倾斜,对农业废弃物资源化利用技术研发起到了推动作用,强烈的需求结合政策驱动促使中国成为该领域的专利申请大国。

第二,国内外农业生产模式显著不同。中国种植业与养殖业发展相对分割独立,农作物实行一年两熟制,产生的秸秆需要在有限时间内进行处理以便进行后续的种植,因此秸秆资源化利用技术成为农业废弃物资源化利用领域的热点研究对象。而国外大多实行一年一熟制和休耕轮作制,欧美各国约2/3的秸秆直接还田,约1/5的秸秆用做饲料,结余秸秆废弃物量较少;美国、德国等发达国家发展种养结合,一般农场都相应配套沼气池,沼渣、沼液用于农田肥料,实现循环利用,因而更加关注畜禽粪污资源化利用技术。

第三,国内外农业废弃物资源化利用的现实背景和目的不同。中国是出于秸秆、畜禽粪污等农业废弃物大量堆积、焚烧影响农村环境卫生的问题,基于环境保护及农村农业可持续发展而开展相关资源化利用技术研发,因此形成了以肥料化及饲料化等农用化、低附加值利用为主导的技术格局;而国外则是在高度工业化发展,且已形成标准化秸秆收集储运技术体系,具备离田利用条件,以及面对潜在能源危机的背景下,出于化石能源替代和工业化原料的需求来开展农业废弃物资源化利用技术研发,故以能源化和原料化等工业化、高值化利用技术作为其主流发展技术。

4.2 国内外重要技术创新主体不同

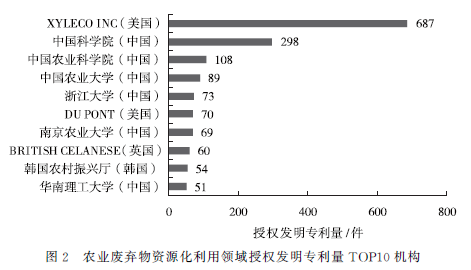

第一,国外农业废弃物资源化利用技术主要集中在企业,中国则主要集中在科研院所。图2显示农业废弃物资源化利用领域授权发明专利量排名TOP10机构,包括4家国外机构(3家企业和1所科研机构)和6家中国机构(2所科研机构和4所高校)。XYLECO公司在该领域具有绝对优势,中国该领域的主要研发机构中国科学院和中国农业科学院,在技术储备上与XYLECO公司相比仍有较大差距。中国该领域企业的创新能力相对薄弱,优势企业类创新主体尤为缺乏。

第二,国内外在技术研发主体方面的差异导致各自专利申请动机的差异,进而引发技术创新效果上的差异。由于欧美发达国家已形成与其农业产业经营相结合的秸秆收储运技术装备体系,并配套相关农业装备,实现了秸秆综合利用产业链的衔接,为秸秆离田产业化利用提供了条件与保障,在农业废弃物资源化利用领域已步入产业化阶段,涌现出如XYLECO这样以秸秆资源化利用为核心业务的创新型优势企业。其申请专利的目的是保护其核心技术,通过专利布局不仅可以保障自己的权益,还可以有效阻遏竞争对手进行技术仿制,从而提升其市场竞争力,巩固市场地位。而中国相关技术研发集中在中国科学院、中国农业科学院等科研院所及高校,由于受科研考核标准影响,其专利申请初衷多是为了完成科研项目任务、实现职称晋升、获得奖励荣誉等,而不是出于科研成果保护、实施和转化的需要,其技术研发内容更偏向科技基础理论,技术实现条件偏理想化,与实际生产结合不够紧密,直接转化应用到企业和产业中的难度较大;在专利撰写中容易忽视权利要求的保护范围及梯队层级性布局,使得技术保护范围偏小,在实际转化中面临侵权风险,而且多在本国布局,不利于技术输出与全球化保护;相关研发内容多侧重于产业下游相关产品生产工艺、配方及设备,而涉及产业上游的秸秆收集储运、标准化处理等产业链前端技术和相关装备的研发尚有不足,产品生产标准化困难,导致后续技术产业化应用成本过高,严重制约其产业化发展,整体产业仍处于技术研发阶段。

4.3 国内外技术创新水平存在差距

第一,中国授权专利中发明专利占比显著低于美国、德国、日本、韩国。一般认为发明专利是新产品和新工艺的核心,其科技创新性和含金量要高于实用新型,更能代表一个地区的科技创新水平,对其量化测度是衡量技术创新能力的重要指标之一。图3显示,与美国、德国、日本、韩国相比,中国农业废弃物资源化利用领域授权专利中发明专利占比较低,实用新型专利占比较高,表明中国该领域以改进性技术研发为主,原创性技术研发不足。

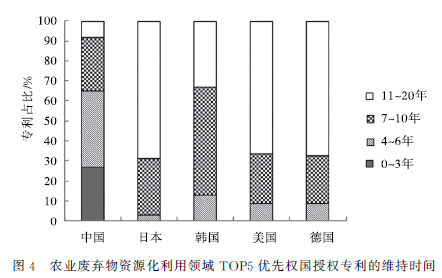

第二,中国授权专利维持时间显著低于美国、德国、日本、韩国。授权专利的维持时间长短一定程度上可以体现专利的重要性,专利维持时间越长,用于维持专利的费用就越高,表明其市场价值越高,创造经济效益越大。专利维持时间可作为衡量一个国家或地区技术创新力的关键指标之一。图4显示中国农业废弃物资源化利用领域近1/3授权专利的维持时间在3年以内,维持7年以上的授权专利占比显著低于美国、德国、日本、韩国。这反映出中国本领域专利以“短平快”型为主,由于短期维持费用相对较少,出于吸引投资、项目结题、申报奖励等需要,短期时间内都会偏向于维持专利,但由于总体技术水平不高,后续继续维持的意义和必要性不大,导致很大一部分授权专利因为未缴年费而失效。

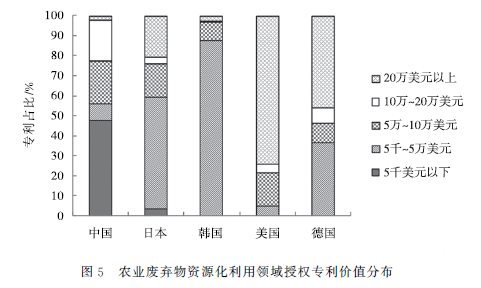

第三,中国授权专利中高价值专利占比显著低于美国、德国。通过PatSnap数据库的专利价值评估体系分析主要国家的专利价值分布情况,该评估体系整合了专利引用、专利家族规模、专利存活期、法律状态等专利价值相关的80余个不同指标,结合历史专利成交案例数据等,运用市场法,结合机器学习模型进行价值估算。图5显示,我国近半数的授权专利价值在较低价值区(5千美元以下),较高价值区(20万美元以上)的专利占比显著低于美国和德国。由此表明中国该领域技术的市场价值整体偏低,体现出相关技术的市场竞争力不足,技术创新的商业潜力有待提升。

5 结论与建议

5.1 结论

通过对比分析国内外在农业废弃物资源化利用领域的专利布局,揭示出中国该领域的技术发展特点:①技术数量优势明显。农业废弃物资源化利用专利申请量在全球的占比为69%,专利申请趋势持续保持高位,技术研发规模及活跃度远超国外。②技术质量偏低。近99%的专利为在华申请,向域外申请的专利不足1%;美国的域外申请占比达66%,技术输出优势显著。中国专利质量有待提升,在专利授权率、专利家族规模、权利要求数量、专利被引频次上与欧美国家存在较大差距。③技术热点与国外不同。中国技术研发集中在秸秆,以肥料化、饲料化利用等农用技术为主;国外则集中在畜禽粪污,注重其肥料化利用、能源化利用和无害化处理的均衡发展,秸秆原料化和能源化利用等高值化利用技术是其研发重点。

进一步探析形成上述发展差异的可能原因如下:①中国种养分离的生产模式以及农业农村绿色、可持续发展需求使得农业废弃物农用化利用技术研发需求旺盛;②中国缺少与产业发展密切相关的优势企业型创新主体,影响技术创新效果;③中国农业废弃物资源化利用领域原创性技术研发和高价值专利占比较低,技术创新水平与欧美发达国家相比尚有差距。

5.2 建议

第一,发展种养结合保障农用和回归农业生产体系,加强产业链前端技术研发和高值化利用技术布局。基于农业农村可持续发展以及农业还田需求,应当优先保障农业废弃物在农村农业的就近资源化利用,形成契合农业现代化发展导向、符合农业农村可持续发展需要的农业废弃物资源化利用技术布局规划。积极搭建种养结合长效机制,引导和鼓励发展种养结合循环利用模式,推动实施畜禽粪污养分管理制度,缓解种植业废弃物与养殖业废弃物资源化利用“脱节”问题,推进种养结合。加强农业废弃物收集、储运、预处理、标准化等产业链前端技术研发,为能源化、原料化利用等高值化利用技术创新及产业化发展奠定基础,以技术联动创新带动产业发展。在秸秆利用方面,注重包括生产纤维素乙醇、丁醇等生物基燃料,以及纳米纤维素、可降解环保材料等新兴生物基功能材料的技术研发;在畜禽粪污利用方面,加强新型增值肥料产品的技术研发,开发具有培肥土壤、钝化重金属、土壤改良等功能的新型技术或产品。

第二,培育企业创新能力和技术转化能力,优化促进技术创新和产业发展的政策环境。一方面,鼓励企业与中国科学院、中国农业科学院等领域重要研发主体开展技术合作,通过资源共享、合作开发,实现农业科技成果精准转化及产业化应用,也可通过专利许可、转让获得基础技术,通过改良创新实现技术落地与升级,突破从实验室迈向商业化、产业化生产的瓶颈,实现基础研究、技术开发及产业化转化的融合发展;另一方面,合理运用政策工具,通过公益性补贴等政策手段提升企业对相关技术及设备研发的积极性,制定系统性优惠补贴政策,内容覆盖从农业废弃物收储运、质量控制与标准化、资源化利用技术到相应配套设备的产业链各环节,补贴对象涵盖产业链中的农户、农业合作社、企业等各方创新主体,通过全链条各环节技术协同发展推动领域技术实现产业化。

第三,鼓励面向产业发展需求的原始创新,注重培育高价值专利和提升技术创新水平。建议农业废弃物资源化利用技术研发从产业中的实际需求和问题出发,从政策和经费上鼓励、支持科研人员研发具有原创性和自主知识产权的新技术、新装备和新产品。提升农业科技工作者的知识产权战略性意识,重视培养兼具专业技术与知识产权素养的综合型人才,引导高质量知识产权服务发展,为高价值专利培育提供人才和服务支撑,提升专利撰写水平和专利质量;强化各创新主体的全球化、国际化布局意识,注重对核心技术的全球化保护与战略性部署,鼓励其开展海外专利申请,并提供专项资金支持和相关专业服务指导,为未来开拓海外市场和技术输出奠定基础。