【国科科技港】沈阳农业大学揭示SDR3.1负向调控水稻种子休眠

2024-02-10

15:32:35

来源:农业人才网

点击: 次

作者:农业人才网

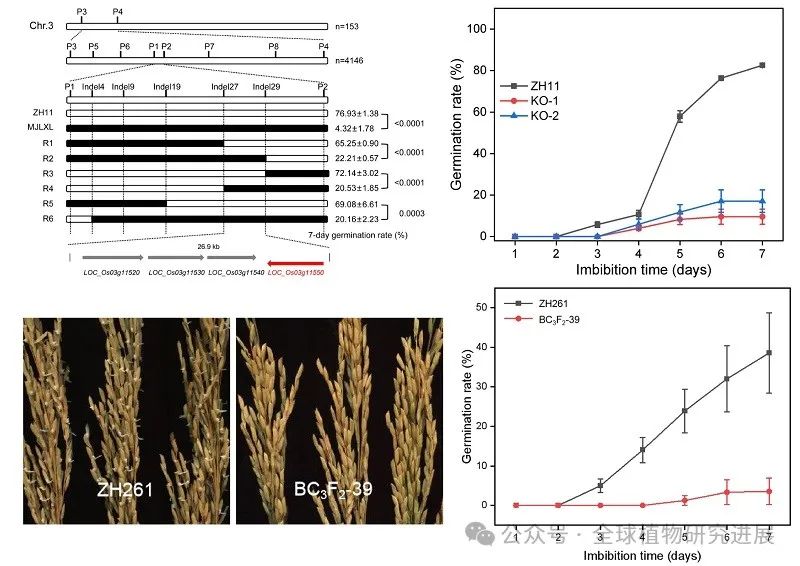

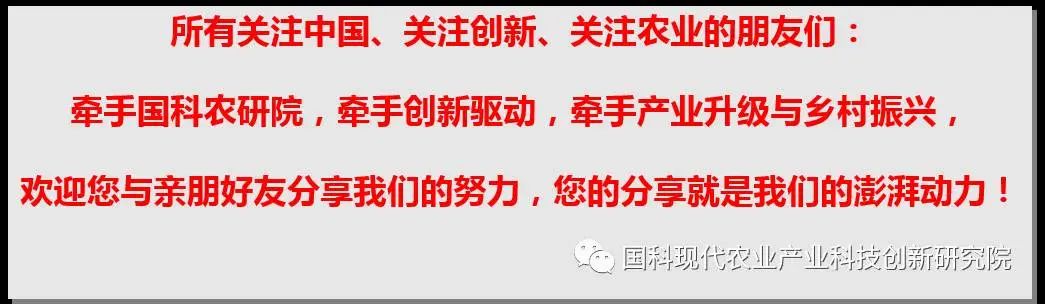

2024年2月7日,中国水稻研究所胡培松院士与圣忠华研究员科研团队在Nature子刊《Nature Communications》发表了题为“A mediator of OsbZIP46 deactivation and degradation negatively regulates seed dormancy in rice”的研究论文。该研究利用QTL作图,结合分子遗传学分析,在强休眠的AUS稻孟加拉小粒中克隆到了调控水稻种子休眠的关键基因SDR3.1。进一步将它导入优质恢复系中恢261中,创制了穗发芽显著改善的中恢261新种质。

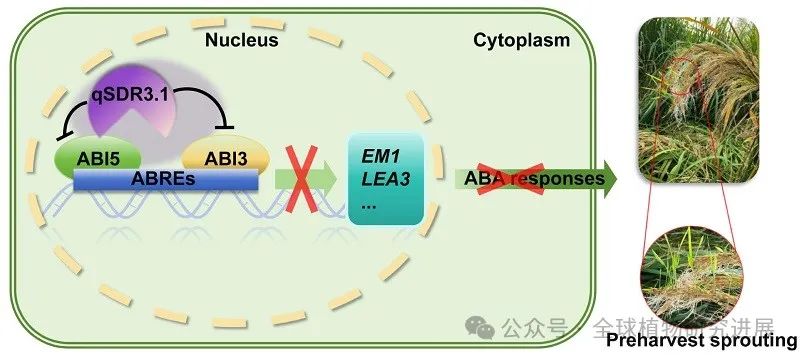

SDR3.1的克隆与应用

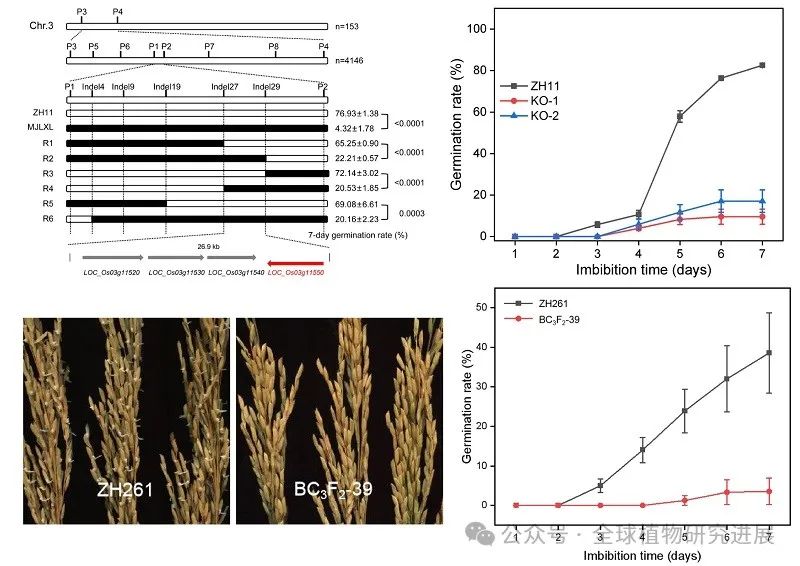

水稻,作为人类最早驯化的农作物之一,其种植历史可追溯至大约11000年前。随着时间的流逝,水稻已经成为全球超过一半人口的主食。在驯化的过程中,野生稻经历了多项重要的生理和形态特征的变化,包括芒的缩短、种子脱落性的增加以及种子休眠特性的减弱等。在我国长江流域的高温和高湿环境下,水稻容易发生穗发芽(PHS)现象。PHS对农业生产带来了极大的经济损失,这种损失不仅体现在产量上,还包括了粮食品质的下降。种子的休眠状态能够有效避免PHS的发生,但遗憾的是,在水稻的长期遗传驯化进程中,其种子的休眠能力基本上已经丧失。SDR3.1编码“OsbZIP46失活和降解的中介因子”。它负向调控ABA信号,通过与ABI5互作,同时抑制ABI5和ABI3的转录激活活性,从而降低了下游的ABA信号响应基因EM1和LEA3等基因的表达,最终导致种子休眠降低。

SDR3.1调控种子休眠的作用模式

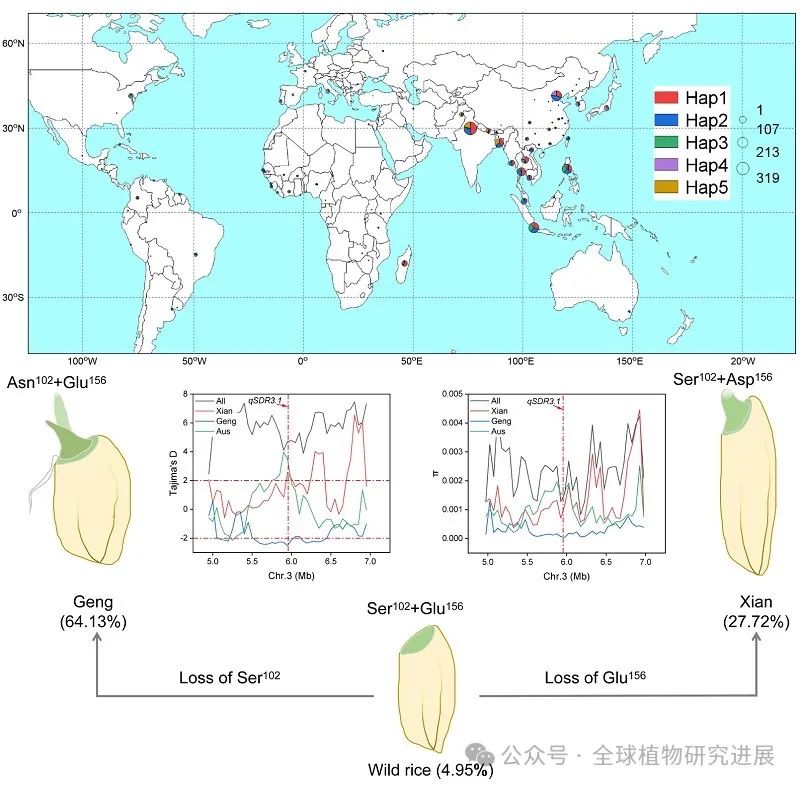

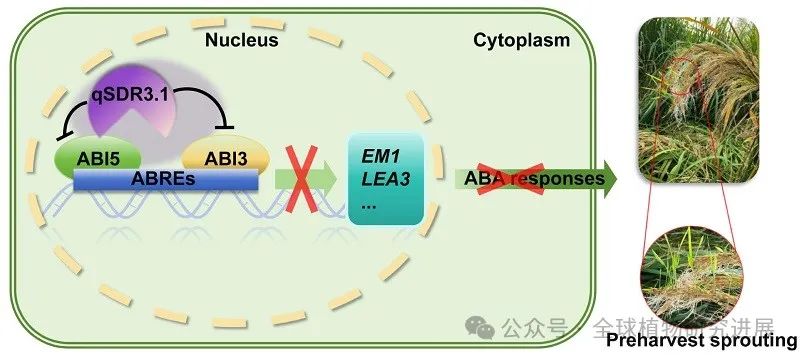

群体遗传学分析表明,SDR3.1在驯化和育种过程中受到强烈的选择压力,并且粳稻比籼稻受到了更加强烈的选择作用。表明SDR3.1介导了种子休眠的籼粳分化,粳稻比籼稻的休眠更弱。在野生稻驯化成为现代栽培稻的过程中,SDR3.1蛋白中的两个关键氨基酸发生了改变:第102个氨基酸从Ser变为Asn产生了粳稻,第156个氨基酸从Glu变为Asp产生了籼稻。这些变异为水稻抗穗发芽改良提供有价值的种质资源和适合的等位基因。

SDR3.1的驯化分析

该研究得到了国家自然科学基金项目、浙江省农业新品种选育重大科技专项、中国水稻研究所重点研发计划,浙江省自然科学基金项目、浙江省科技计划项目和浙江省重点研发计划的资助。中国水稻研究所与沈阳农业大学联合培养博士研究生郭乃辉和中国水稻研究所硕士研究生唐胜加为论文共同第一作者,胡培松院士与圣忠华研究员为该论文通讯作者。此外,南京农业大学赵志刚教授、江玲教授、中国科学院遗传与发育研究所唐九友副研究员、沈阳农业大学孙健教授、中国水稻研究所张健研究员、李振博士、山西农业大学梁银培博士和江西省农业科学院曾发梁博士在论文撰写和图片修改方面提供了重要的指导与帮助。

文章链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-024-45402-z#article-info

来源:植物生物技术Pbj

微信扫一扫分享资讯

分类浏览