基于生态系统服务丰富度的多场景的农业生产区土地利用变化对生态系统服务影响分析

来源: 农业人才网时间: 2023-08-10

05:30:06

作者: 农业人才网浏览量:

来源:公众号学研录

标题: Simulating the impact of land use change on ecosystem services in agricultural production areas with multiple scenarios considering ecosystem service richness

期刊: Journal of Cleaner Production 时间:Volume 397, 15 April 2023, 136485

作者: Long Jiang, Zongzhi Wang et al .DOI:https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110033 总结: 本研究以黄河河南段(HSYR)为研究区域,构建生态系统服务指数探讨1980-2020年农业生产区土地利用变化对生态系统服务的影响,并模拟了2035年不同发展模式对生态系统服务异质性的影响。 摘要: 农业用地是一个复杂的半自然半人工生态系统,受人类活动和自然因素的双重影响。理清农业土地利用和生态健康冲突对于维持生态系统服务至关重要。因此,本研究以黄河河南段(HSYR )为研究区域,构建了生态系统服务指数(ESI)评估模型,探讨1980-2020年农业生产区土地利用变化对生态系统服务的影响。然后,利用未来土地利用模拟(FLUS)模型模拟了2035年不同发展模式对生态系统服务异质性的影响。 结果表明:

从1980~2000年,HSYR的ESI从0.520增加到0.649,但到2020年底又下降到0.509。在任何模拟场景中,城市土地扩张继续侵占农田,导致生态系统服务的丧失。特别是在自然发展情景(ND)中,ESI可能会降低2.55%。在耕地保护情景(EC)中,生态系统服务可以得到保护。

研究结果丰富了人类活动对农业生态服务影响的理解,为区域粮食安全和生态稳定提供了新的见解。

Keywords: Ecosystem services; Land use change; Scenario simulation; FLUS model; Agricultural production areas. 生态系统服务作为连接自然生态系统和人类社会系统的桥梁,在形成和发展过程中受到自然环境、社会经济、人类需求等多种因素的影响。近年来,地表环境的破坏加速了大规模的土地利用变化,如城市土地扩张、林地和草原萎缩,导致自然生态系统持续失衡。为扭转生态环境恶化趋势,中国提出“大力推进生态文明建设”,践行“绿水青山就是金山银山”。同时,可持续发展目标强调生态系统服务的可持续性,必须规范人类活动,最大限度地保护生态系统。

人类直接或间接从生态系统中获得的利益被定义为生态系统服务。人类活动,如城市扩张和农业开垦,导致林地、草地和水的面积不断降低,导致生态服务不断减少。因此,学者们使用多元线性回归统计、压力状态响应(P–S-R)模型和情景分析方法来研究土地利用变化对生态系统服务的影响。目前对土地利用与生态系统服务之间关系的研究从不同的尺度进行了讨论,如国家、省级、市级、城市群和河流流域。然而,由于生态系统服务的不确定性,结合区域发展需求,研究不同情景下土地利用变化对生态系统服务影响仍然是当务之急。

作为半人工生态系统,农田的稳定性决定了生态系统的兴衰。由于农业用地通常集中在地势平坦的区域,与土地利用转换有关的冲突最为严重。随着社会经济的快速发展,农业土地经常在农田和城市土地之间发生变化,导致农业生态系统结构发生巨大变化。为了解决农业地区土地利用变化带来的复杂环境问题,现有的农业地区生态系统服务研究主要集中在评估耕地生态补偿,分析生态系统服务与可持续发展的关系。一些学者试图从经济、社会和生态方面选择不同的指标,并使用驱动-压力-状态-响应(DPSIR)模型来评估农田的生态安全。此外,在农业生态系统服务方面也取得了一些研究成果,包括定义和分类、评估量化、空间格局和形成机制。然而,由于耕地分布广泛,管理者无法提供耕地优化所需的最优策略,阻碍了生态系统服务概念的应用以实现土地管理目标。

农业土地生态系统服务的变化并不是农田生产子过程中个体变化的结果,而是多因素相互作用引起的系统综合响应。然而,目前关于土地利用对生态系统服务影响的研究主要集中在对单一生态系统服务的评价上。同时,对于农业土地很少有研究结合土地利用模型,模拟不同发展情景下生态系统服务变化。为了弥补这一不足,本文提出了一个农业生态系统服务评估模拟集成模型。

河南省作为重要的粮食生产基地,耕地保护与经济社会发展之间经常发生冲突和挑战。特别是在“黄河生态保护和高质量发展”重大国家战略确定后,这一矛盾日益突出。因此,本研究以黄河河南段的15个城市为研究区域,使用InVEST模型、ESV和EQI来量化农业生产区的生态服务,并使用FLUS模型来确定维持该地区生态稳定的土地利用策略。

本研究旨在实现以下目标:

(1)在整合多个模型的基础上,引入生态系统服务指数(ESI),以长序列评估生态服务的时空变化;

(2) 确定耕地集中区土地利用相互转换对生态服务的影响;

(3)根据不同情景,确定不同土地利用强度对生态服务的影响。 本研究的框架如图1所示。通过本研究丰富生态系统服务的评价体系,为改善农业生产区土地利用管理提供理论参考。

图1 土地利用变化对生态系统服务影响的研究框架。

黄河是中国第二大河,全长5464公里,流域面积约79.5万平方公里。黄河从陕西潼关流入河南省,从台前县流出。它在河南的长度约为711公里。

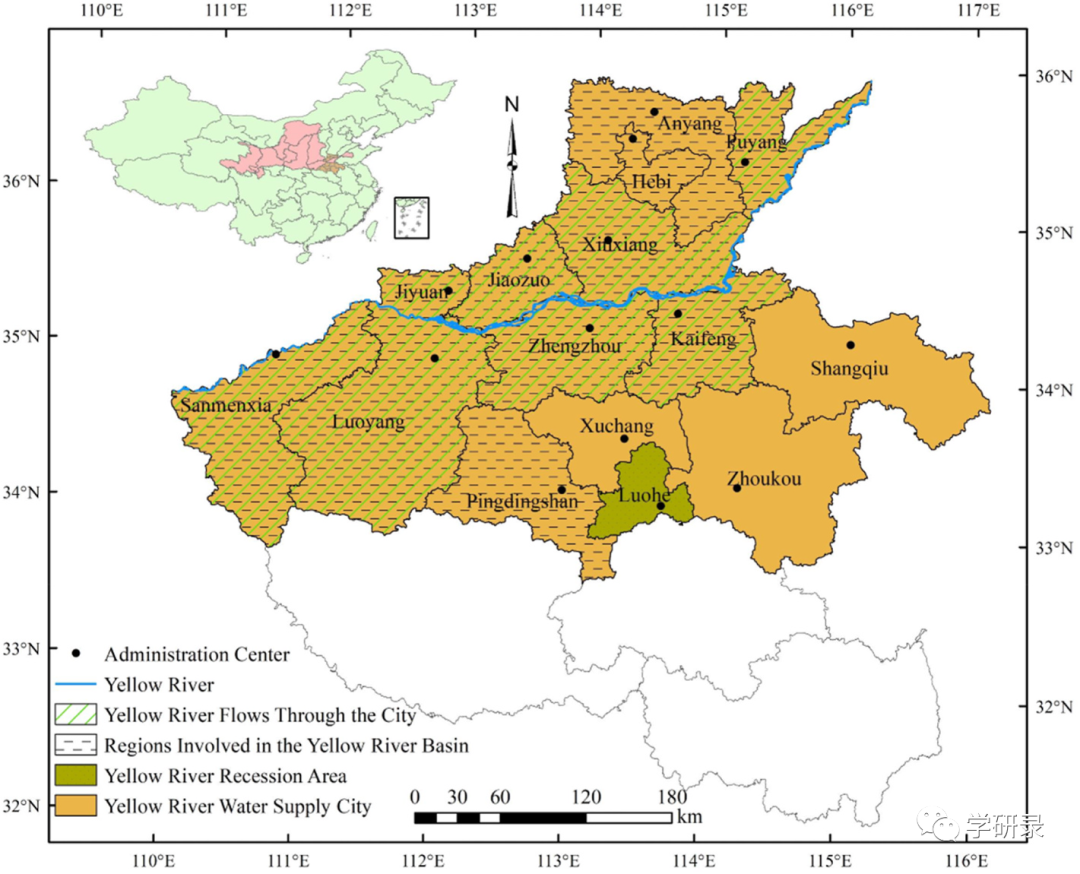

考虑黄河流区、黄河流域涉及区域、黄河供水城市和黄河退行区,选取河南省15个城市作为研究区域,即HSYR,如图2所示。

然而,城市化的加速对耕地、林地和草地的侵蚀,严重威胁着生态系统的稳定性。

3.2 数据来源

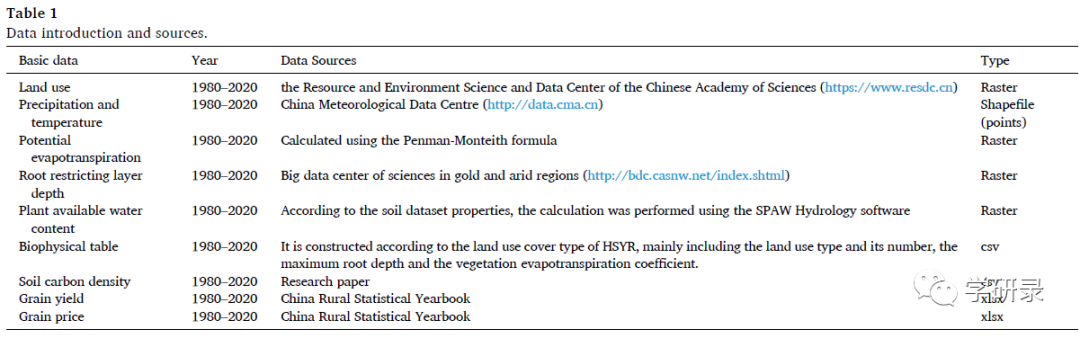

本文所需的基础数据包括 土地利用数据、年气温、降水量、潜在蒸散量、根系限制层深度、植物有效含水量、生物物理表、粮食产量和粮食售价 等因素。 所使用的所有数据产品的详细信息如表1所示。

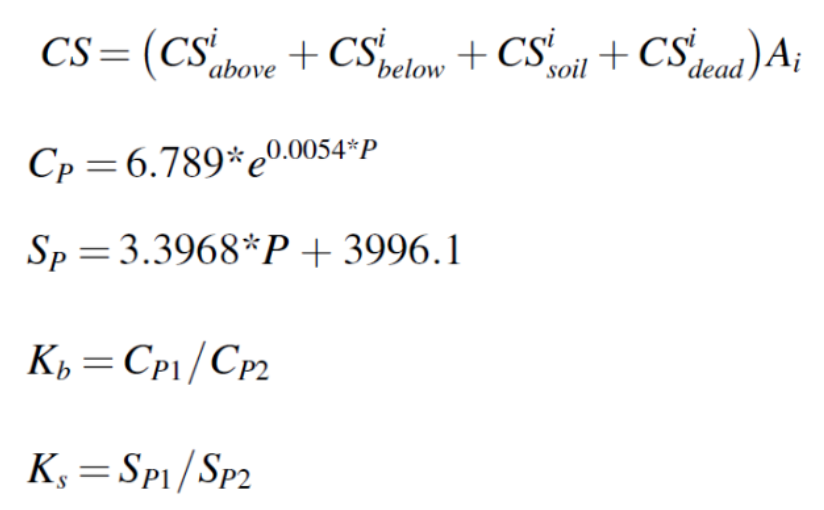

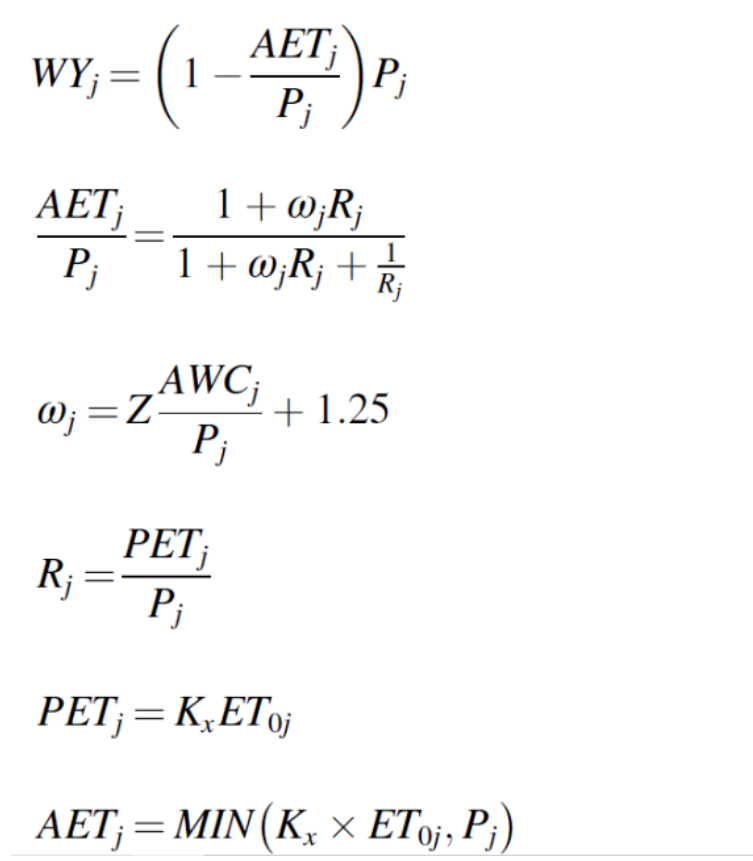

本文选取的土地利用数据的空间分辨率为30m。根据土地利用数据源的处理结果,HSYR的土地利用类型分为六类:耕地、林地、草地、水域、城市用地和未利用地。 1、碳固存

2 、水域

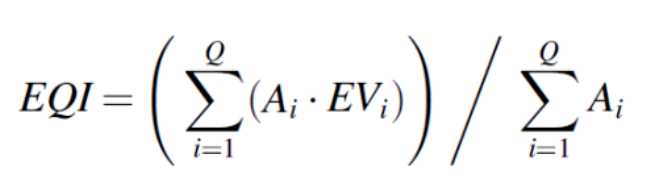

3、生态质量指数

4、生态服务价值

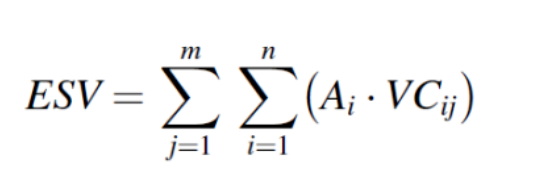

3.4 生态系统服务指数计算

CS、WY、EQI和ESV值的单位和数量级之间存在差距。 因此,为了将它们整合为一个值范围有限的综合指数,使用基于模糊隶属度函数计算方法的调和度将每个指标处理为[0,1]。 然后,使用相等的加权求和来计算ESI。 3.5 土地利用类型预测

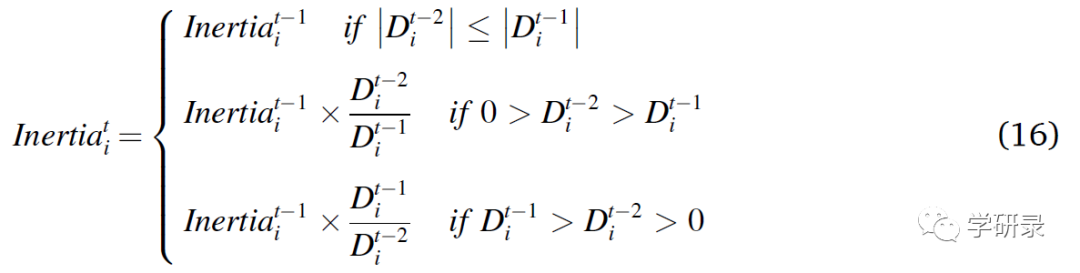

图3为1980年和2020年的土地利用空间格局。耕地主要分布在东部平原。同时,西北和西南的丘陵地区占林地和草地总面积的97%以上 。1980年HSYR土地利用类型以耕地为主(65.70%),其次为林地(13.85%),城市用地排名第三,约占11%(图3a)。2020年耕地面积虽有所减少,但仍占62.83%。1980-2020年,河南省在快速城市化进程中,城市用地面积显著扩大。 到2020年底,城镇建设用地占比(15.40%)超过林地用地占比(13.58%),成为第二大土地利用类型(图3b)。

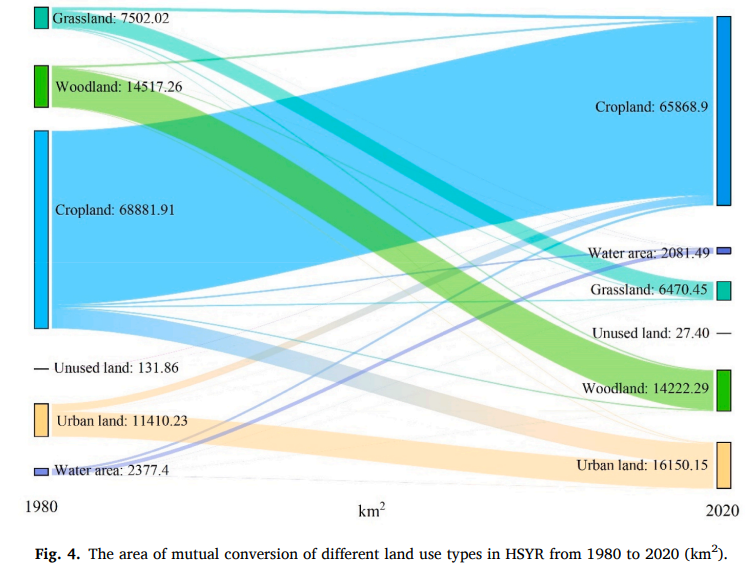

1980-2020年,转移出耕地面积最大,为8305.09 km2 ,其中83.21%转为城市用地(图4),转移到其他土地类型的面积主要转为耕地。在所有土地利用类型中,城市新增土地面积最大,达7441.20 km2 。增加幅度最大的是耕地,增加了5292.08 k m 2 (图4)。考虑不同土地利用类型的迁入和迁出,发现只有城市土地面积增加,其他土地利用类型均有不同程度的减少。 4.2 各种生态系统服务功能变化分析

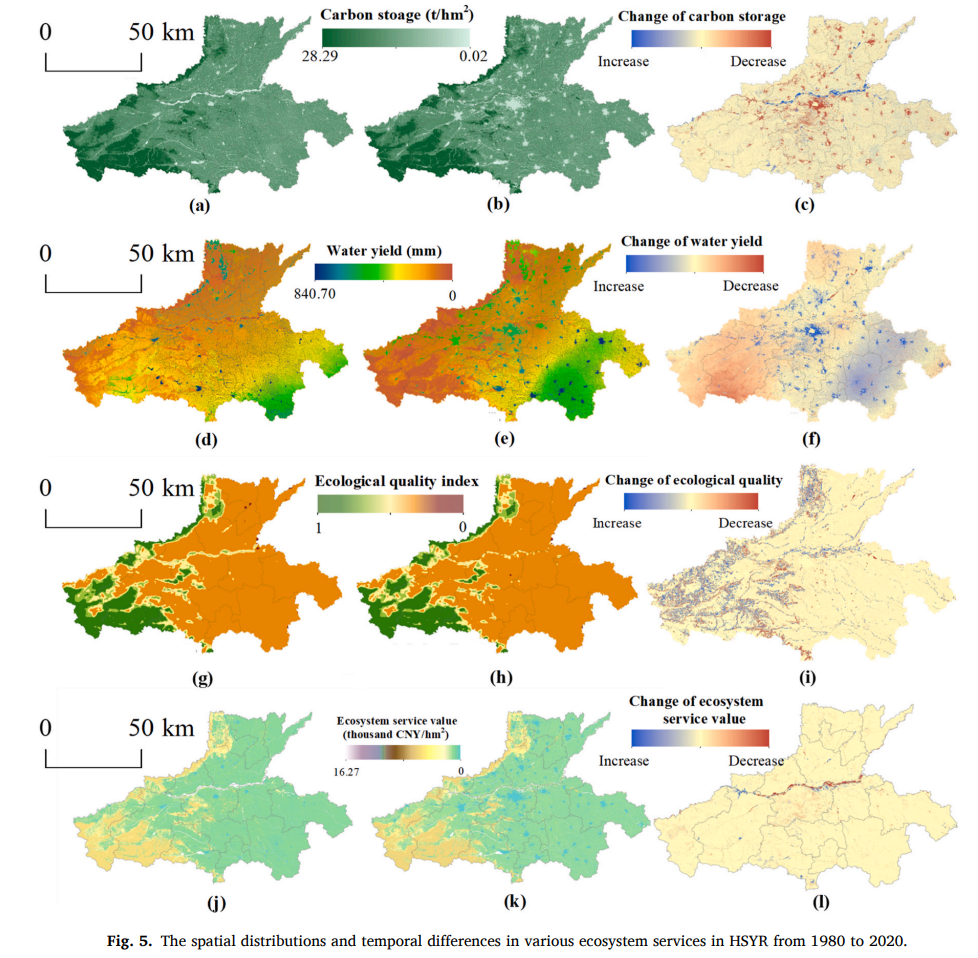

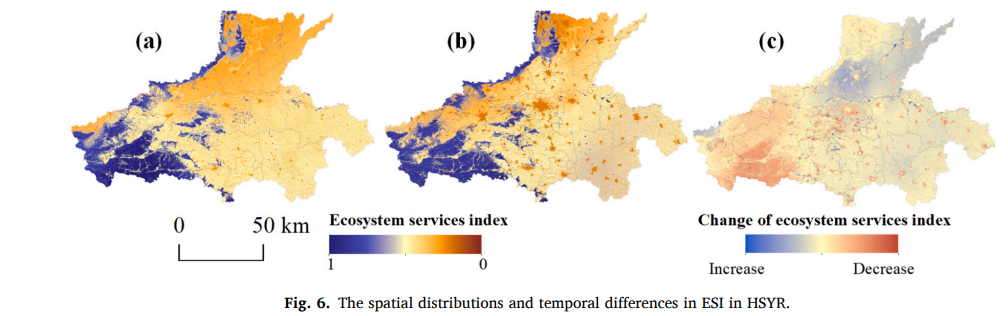

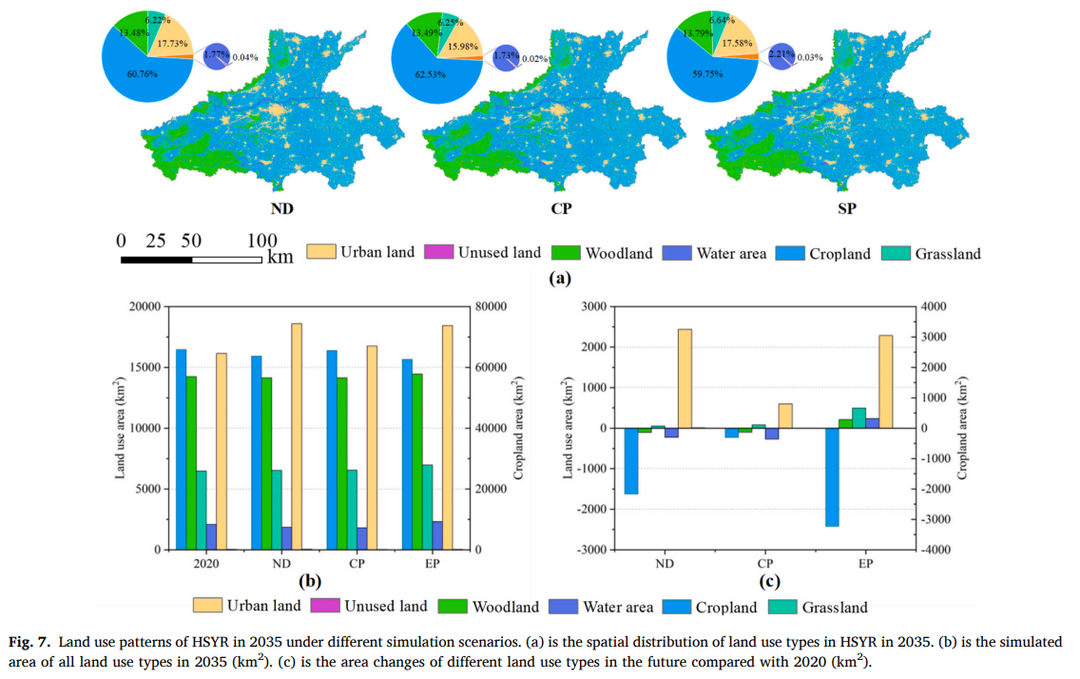

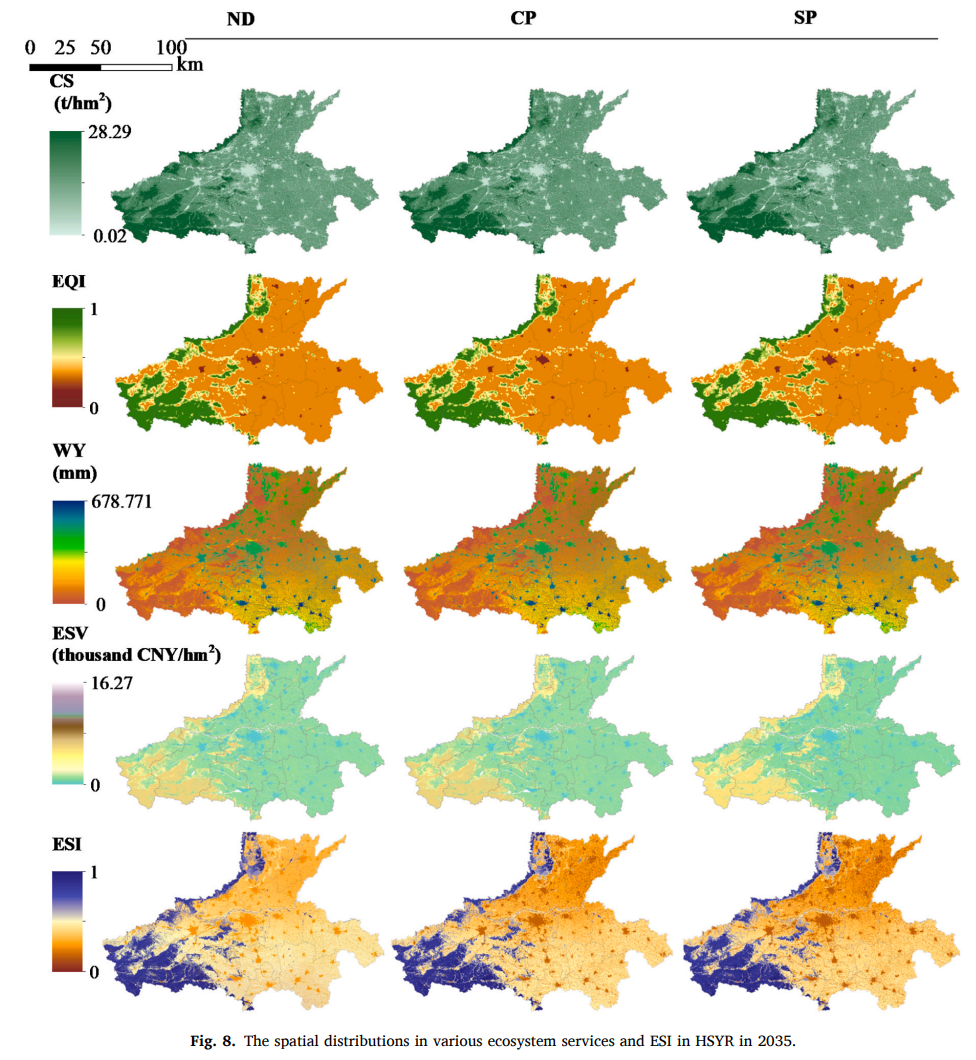

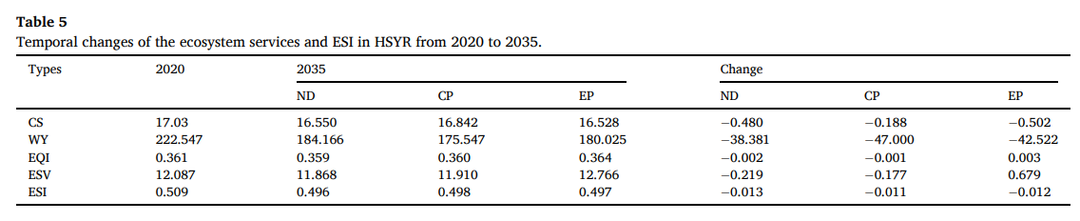

HSYR内CS的空间分布呈现西高东低的特征(图5a和图b), CS的高值区主要分布在济源、洛阳和三门峡,而低值区在高度城市化的平原区最为突出。 从时间变化来看,1980-2020年HSYR单位面积CS呈波动下降趋势。 在过去40年里,土地利用类型之间的转换使研究区总碳排放减少了722100吨。2000-2010年单位面积碳排放变化最大,从17.35t/hm2 增加到16.98t/hm2 。为了更清晰地反映HSYR中CS的变化,1980-2020年CS的空间变化如图5c所示。1980~2020年,CS下降区呈平面分布在城市扩张区。 研究区年平均水侵深度为145.72mm,总水侵量为153.21亿m3 。 从空间上看,HSYR的WY值西北部较低,南部和东部较高(图5d和e),其中WY值高的地区主要分布在周口和漯河,WY值低的地区主要集中在济源附近。纬线随降雨量的波动而变化。因此,从1980-2020年,HSYR的WY呈现出先增加后减少再增加的周期性变化特征。1980-2020年,HSYR西部地区的WY减少,东南部地区主要增加(图5f)。城市土地被认为是具有高渗透能力的不透水层。因此,随着城市土地面积的增加,2020年部分地区的WY较1980年有所增加 (图5f)。 EQI分为0-0.2、0.2-0.35、0.35-0.5、0.5-0.65和0.65-1,分别代表生态质量差、差、中、好和高。生态质量差的区域主要分布在东部平原,生态质量好的区域主要集中在西部山区(图5和h),生态质量好的和中等质量的区域主要集中在黄河主要支流和山地向平原过渡的地区(图5和h)。 1980 - 2020年,青藏高原生态质量指数从0.370下降到0.361。其中,随着城市用地的扩大,郑州的EQI下降幅度最大,从0.369下降到0.317(图5i)。由于黄河干流附近大量的水被转化为农田,该地区的生态质量由良好、中等变为较差(图5i)。 通过对各网格的ESV进行空间插值,得到了1980年和2020年HSYR ESV的空间分布(图5j和k)。1980年、1990年、2000年、2010年和2020年,HSYR整体ESV分别为1363.59亿元、1352.88亿元、1262.7亿元、1280.91亿元、1267.3亿元 。由于水域面积的增加,2010年HSYR的ESV值出现了短暂的恢复。然而,在其余的研究期间,ESV呈现出不同的下降趋势。 从空间上看,研究区的西南和西北地区的ESV明显高于其他地区。低价值区主要出现在研究区的平原区, 因为平原区土地利用类型相对单一。研究区中部形成以郑州为核心的都市圈,土地利用类型以城市用地为主。因此,郑州市的ESV变化最为明显。相比之下,1980-2020年只有济源市的ESV增加。 结果如图6所示。研究期间,HSYR的ESI呈先升高后降低的趋势 。1980~2000年,ESI从0.520上升到0.649,到2020年底,ESI下降到0.509。图6a和图6b显示了1980年和2020年HSYR中ESI的空间分布。如图所示,HSYR的ESI总体上呈现出西高东低的特征。从1980年到2020年,ESI值在[0.6,0.8]之间的HSYR区域所占比例从13%上升到18%,而ESI值大于0.8的区域所占比例逐渐下降,从8%下降到1%。ESI降低的区域主要集中在西部山区,而ESI增加的区域主要集中在黄河北部(图6c) 。 如图7-a所示,不同模拟情景下HSYR土地利用空间格局与1980-2020年基本一致。 在3个模拟情景中,虽然耕地面积有不同程度的减少,但总面积仍大于60000km2 (图7-b)。CP(耕地保护情景)情景下,由于退耕还林规律的改变,减少幅度最小,占总面积的比例仍高于62%(图7-a)。而在EP(生态保护情景 )情景下,耕地减少面积最大,达到3233.000km2 (图7-c)。未来,虽然城市用地仍将继续扩大,但CP情景下耕地向城市用地转移的概率降低,城市用地仅增加598.542km2 (图7-c)。由于城市土地利用变化规律未发生变化,ND(自然发展情景)和EP情景下的城市用地总面积约为18000km2 ,增加了约2000km2 (图7-b)。在ND和CP情景下,林地和水域面积持续减少,草地面积增加,但增幅均小于100km2 。EP情景下林地、草地和水体面积分别增加214.178km2 、494.202km2 和237.552km2 。但由于林地、草地和水域的面积基数较低,这些土地利用类型的面积占比变化不明显(图7-a)。图8为3种模拟情景下2035年HSYR各生态系统服务和ESI的空间分布。1980~2035年,HSYR的CS、EQI和ESV具有相似的空间分布格局,总体呈现自西向东递减的趋势。 在土地利用变化的影响下,各生态系统服务功能呈现空间异质性变化。与2020年相比,ND和CP情景下4种生态系统服务功能持续减少,且主要分布在受人类活动影响的地区。在ND情景中,CS、EQI和ESV的减少最为显著,变化幅度分别为0.480、0.002和0.219(表5)。在CP情景中,除WY外,所有生态系统服务都被调节。其中,与2020年相比,研究区WY减少了47 mm。CS、WY、EQI和ESV分别为16.528t/hm2 、180.025mm、0.364和1276.6万元/hm2 。

基于模拟的未来土地利用格局和各种生态系统服务,分析了2035年HSYR ESI的变化趋势(图8和表5)。 未 来研究区整体ESI持续下降。 ESI高的地区主要集中在植被覆盖度高的地区。 在ND、CP和EP场景下,ESI值分别为0.496、0.498和0.497。 与2020年相比,所有 情景下的ESI都下降了约0.01。 2020-2035年,ESI值下降的区域约占总面积的67.23%,主要集中在土地类型由耕地向城市用地的转变。 因此,虽然EP情景下林地、草地和水域面积更大,但由于CP情景下城市用地较少,因此ESI更大。 ND情景下HSYR的ESI值低于CP和EP情景。 5.1 土地利用变化引起的ESI变化

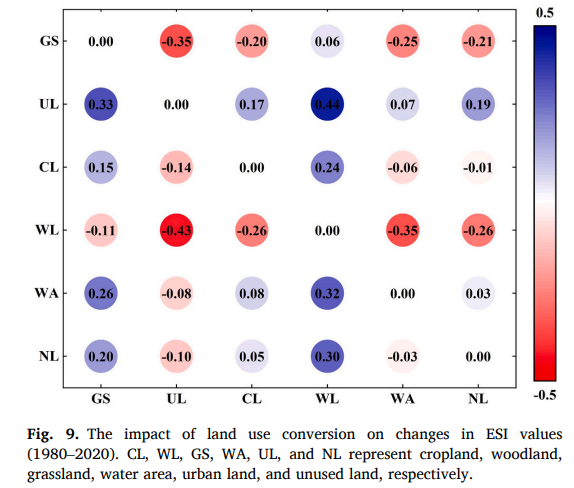

在过去的40年里,HSYR的土地利用模式发生了巨大变化。土地利用变化是与生态系统密切相关的社会和生物物理因素综合相互作用的结果。土地利用可以通过改变土地利用的组成和模式来改变生态服务。在此背景下,将1980-2020年ESI变化的栅格数据与土地利用转换的矢量数据相加,分析土地利用类型转换对ESI的影响。 结果如图9所示。在高海拔地区,土地类型的变化会导致ESI的增加或减少。研究区6种土地类型对生态系统服务的贡献率从高到低依次为林地、草地、耕地、水域、未利用地和城市用地。此外,这一结果表明,中国政府通过退耕还林来恢复生态质量的措施是适当的。 2000年,河南省开始实施该项目。然而,在城市化进程中,大量生态用地发展成为生态功能较低的城市用地。城市用地扩张对WY有正向影响,有利于改善ESI。林地和草地向耕地和城市用地的转变对生态环境质量、生态环境质量和生态环境价值有显著的负向影响。 根据1980-2020年土地利用转换矩阵,林地面积为277.87km2 ,草地面积为1031.56km2 。最终,植被覆盖的减少导致HSYR的ESI降低0.11。这一结果进一步验证了在农业生产区,城市面积的不断扩大无疑会影响区域生态系统的健康,从而影响生存环境和人类福祉。 5.2 不同发展模式对生态系统服务的影响

利用FLUS模型通过设置不同的情景来模拟ESI。随着耕地、林地和草地面积的减少,ND情景的WY值大于其他情景,因为它们的蒸散发系数高于其他土地利用类型。然而,林地和草地对生态系统服务的影响大于其他土地利用类型,因此EP情景下的EQI和ESV值最大。 然而,CS出现了相反的结果。这种差异是由于EP情景下城市土地的模拟面积更大,但只有森林、草原、水域和农田在碳汇中起主导作用。因此,限制生态用地转化为城市用地的数量对于碳的储存至关重要。虽然ESI将继续下降,但在CP和EP情景下,下降幅度明显减弱。这一结 果不仅反映了加强耕地和生态土地保护的必要性,而且为协调实现粮食安全与生态安全提供了新的途径 。5.3 农业生产区土地利用规划指南

结果表明:1980~2020年,郑州市城市用地增加了1361.27km2 ; 其中大部分来自农田。在此过程中,ESI持续下降。此外,不同的土地开发政策对研究区耕地规模和生态结构有显著影响。 生态环境的健康是农业生态系统可持续发展的基础。要牢牢控制生态红线政策的实施,促进耕地有效保护。为促进耕地资源的可持续利用,必须针对不同的农业生态功能区采取差别化措施。 生态耕地可以在生态可承载范围内提高文化娱乐服务水平。以生产为主的耕地类型要加快农业的节约集约利用,实现土地的综合利用。此外,从生态系统稳定的角度来看,必须在中心城镇周围转移大量高价值的生态农业。 5.4 局限性与展望

与其他模型相比,FLUS模型具有显著优势,在不同尺度的土地利用模拟中取得了较好的效果。利用该模型模拟不同情景下HSYR未来土地利用格局,分析ESI的变化趋势。研究结果可为红线界定耕地、改善流域生态质量提供参考。尽管如此,本研究仍存在一些不确定性和局限性,需要在未来的研究中进一步完善。一是土地利用在保障生态安全中起着决定性作用。在土地利用快速变化的背景下,寻求生态保护与社会发展之间的平衡已成为当务之急。 然而,本研究只考虑了四种生态系统服务。其他重要的生态系统服务功能,如栖息地质量、氮输出和土壤保持,未被计算。其次,在土地利用变化导致生态服务质量严重下降的同时,全球气候变化可能进一步加剧生态系统健康风险。因此,在考虑未来气候变化的基础上,评估ESI的变化趋势仍然是确保区域生态可持续性的重要课题。值得注意的是,本研究设定的情景是为了评估不同政策驱动下土地利用变化对生态系统服务的影响。因此,气候变化没有得到充分考虑。 未来,可以考虑不同气候变化情景下的土地利用模拟研究,并将这些方法应用于其他生态敏感地区,以验证所采用方法的普遍适用性 。本文以HSYR为例,本研究结合多种生态系统服务评估模型,探究了1980-2020年土地变化对农业生产区生态系统健康的影响。通过设定不同的土地利用情景,本文发现了不同土地利用政策对ESI的影响。 结果表明: 从1980-2000年,HSYR中的ESI增加,而从2000-2020年,ESI持续下降。此外,1980-2020年ESI增加的地区集中在黄河干流以北。 情景分析表明,与维持现状相比,促进耕地和生态保护可以有效减缓生态退化。 本文认为政府必须通过大幅减少城市土地对耕地和生态用地的占用来加强生态风险控制,以确保作为重要农业区的 黄河 三角洲的生态安 全。