感谢陈红敏老师提供平台,方便大家交流小麦育种经验;本组包括张明响、洪清爽、贠清峰、安志伟、王家润、王学芳、杨兆生、李海平、吴兰云、祁伟亮、刘广亮、李书民、牛方鹏、于海涛、张希太、王臻、李洋、朱占华、师振芳、李剑锋、徐延浩等诸位老师,本人张卫东,在山东农业大学工作。

就在前几日(8月12日),在我们这个群里,拜读到宝鸡市农科院,陈三乐老师的育种文章,《浅析独秆(理想株型)小麦的选育与小麦再高产的可能》。随后许多同行参与热烈讨论。其中有的老师提到,也许紧凑、高密度、窄行可以对小麦产量有所助益。我们课题组曾经做过直立小麦窄行播种对产量的影响,“密度和行距对直立株型小麦的影响”,作为初步探索,提供借鉴,以为抛砖引玉。

1. 本研究主要结论:直立株型小麦,通过窄行播种,能够提高小麦产量,也能超过对照的产量;目前的试验材料,产量提高幅度不大,与常见株型小麦相比,没有显著优势,在产业应用上利用价值不高;育种是一个创造和筛选的漫长过程,如果材料适合,也许能够创制紧凑株型小麦,通过高密度种植大幅提高小麦产量。

本研究与独秆类型研究可以归为一类,有人或称为异类,综合各位老师在群里的发言,也有同感,简单总结,供大家讨论。

2. 这类研究方向一般属于剑走偏锋,可以探讨尝试,但不必投入过大精力,耽误正常育种;

3. 这类材料的核心是耐密,在生产上增密种植,成穗率不下降,需要获得耐密性好的小麦材料。当前小麦密度试验多是确定品种的适合密度,并非针对耐密型小麦的筛选。

4. 这类研究很难审定,更难推广,除非小麦材料获得很大的突破,否则仅比常规种植产量稍高,应用很难。

5. 保证国家粮食安全,大幅提升小麦产量,单靠育种很难做到,需要结合栽培方式的突破。例如,盐碱地、中低产田的适合品种培育+栽培方式突破。

密度和行距对直立株型小麦产量、群体冠层特征和抗倒伏性的影响。

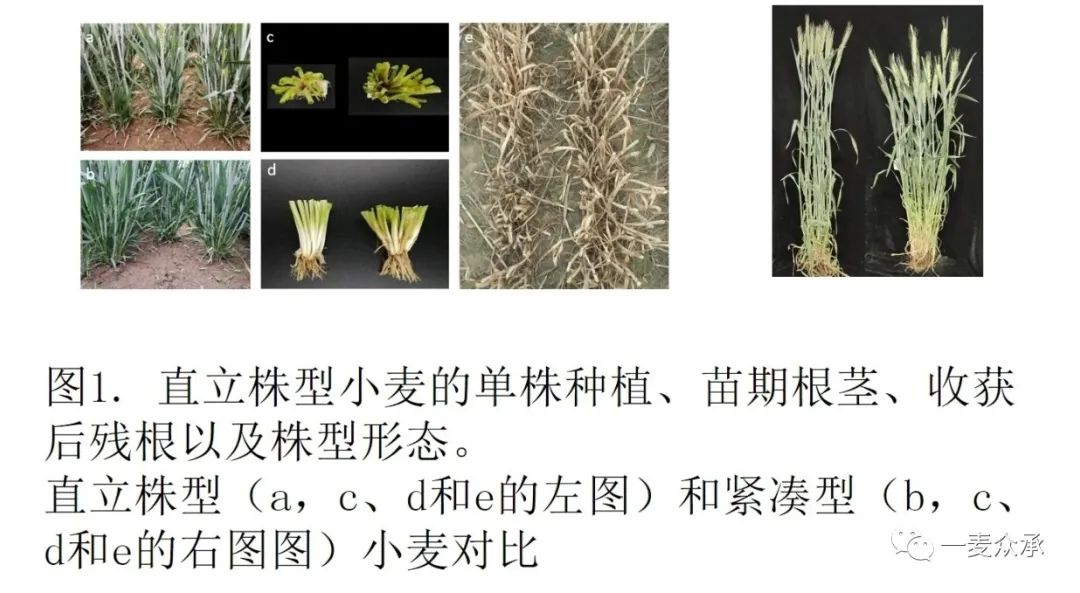

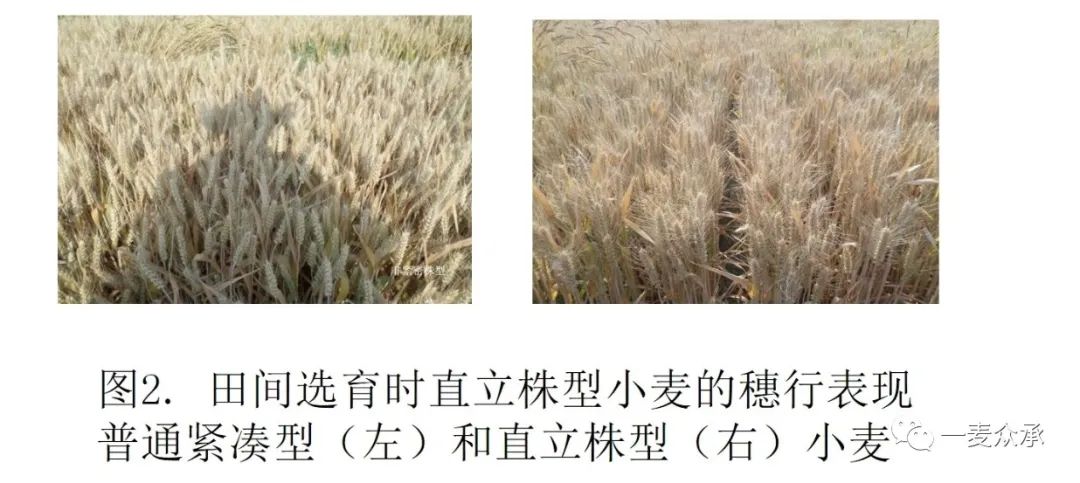

在小麦杂交育种过程中,后代群体中经常会出现一种直立株型或者称为桶状株型的小麦,属于超亲遗传。直立株型小麦地上部分紧凑,分蘖间夹角很小,分蘖成桶装,单株冠层的穗容量比较大,如果按照常规播量和行距种植,行间距比较大,不能有效利用土壤和地上空间,单位面积穗数少,产量不高。如果增加播种密度,缩小行距,有可能形成单株生长健康,单位土地面积穗数增加的优良群体(图1,图2)。

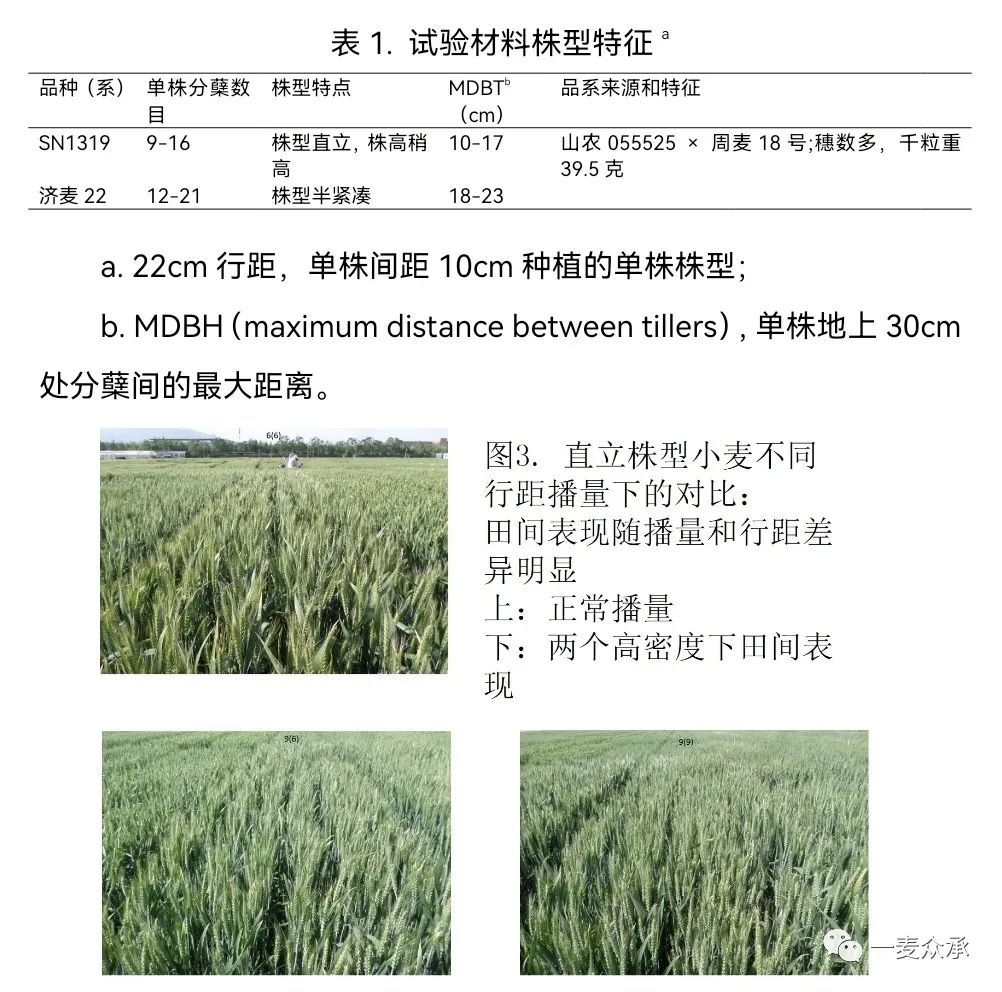

我们利用实验室前期获得的1个综合性状优良的直立株型材料,通过设置2个高密度播量、3个行距,研究播量和行距对直立株型小麦产量、冠层结构和抗倒伏性的影响,以期为进一步利用该类小麦提供一定的实践和理论依据。

1. 试验设计

试验在山东农业大学农学试验基地(山东省泰安市,36°09′N, 117°09′E)田间进行。供试1个直立株型小麦品系,SN1319(表1)。试验采取裂区设计,播量为主处理,行距为副处理。播量2个水平,分别为每公顷330×104(T1)和420×104(T2)基本苗;行距为3个处理,分别为每1.10米播幅6行(H1),8行(H2)和10行(H3)。试验设置2个主处理 × 3 个副处理 = 6 个处理,每个处理 3 次重复,共18 个小区。此外,济麦22、SN1319均设置常规种植方式对照,225×104 ha-1基本苗(T0),H1行距,共3个处理,每处理3个重复。

2 结果

2.1 播量和行距对直立株型小麦产量及其构成要素的影响

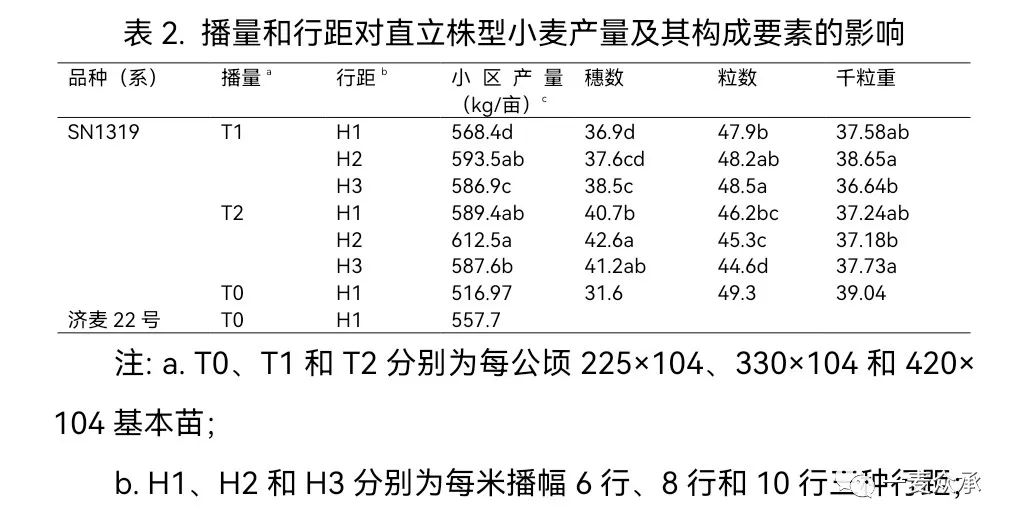

不同播量、行距条件下直立株型小麦品系的产量及其构成因素的结果见表2。在T0播量下,与对照济麦22相比,直立品系的小麦产量均比较低,SN1319较济麦22低8.32%。随着直立株型小麦种植密度增加,产量的产量大幅提高。与T0播量的济麦22相比,直立株型小麦品系T1播量下的平均产量高出4.52%;T2播量下的平均产量分别高出6.95%。

对于SN1319,最大产量是在T2H2条件下,分别比济麦22增产9.83%。从表2还可以看出,直立株型小麦播量增加导致籽粒产量增加是主要是由于单位面积穗数的增加,虽然随着播量增加穗粒数和千粒重有所下降,但是对于直立株型小麦品系,穗数的增加弥补了粒数和粒重的损失。

2.2 播量和行距对直立株型小麦冠层的影响

植物群体冠层特征可以通过植株主要结构的形态参数进行描述,包括株高、株高构成指数、旗叶的形态和空间分布特点,也可以通过群体光截获相关参数描述,包括叶面积指数(LAI)、平均叶倾角(MLL4)、消光系数(K)和直接辐射透过系数(TCRP)等。

2.2.1 不同播量和行距对直立株型小麦冠层形态特征的影响

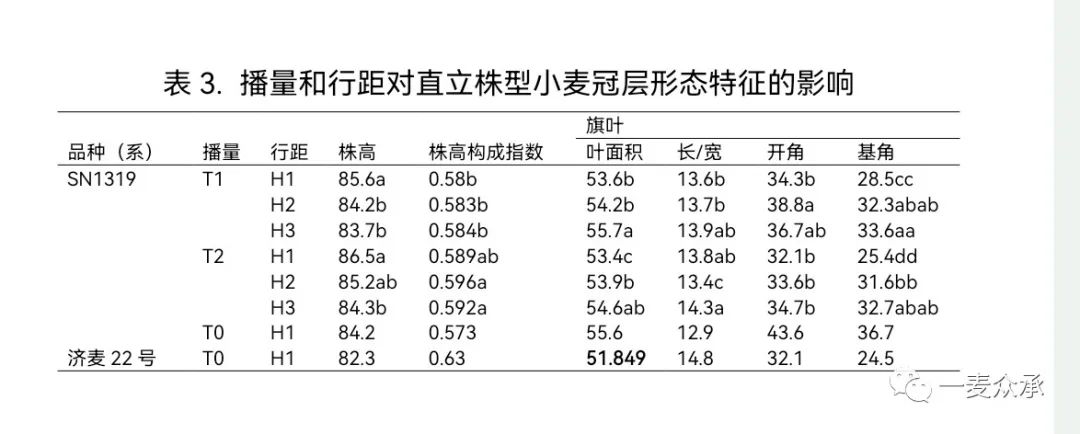

在开花期测定直立株型小麦株系的冠层形态结构(表3)。在常规播量行距下(T0H1),SN1319株高稍高于济麦22,直立株系的旗叶叶面积明显大于济麦22,叶较宽,长宽比要低于济麦22。直立株型小麦虽然株型紧凑,但是旗叶开角、基角显著大于济麦22。播量和行距差异导致直立株型小麦冠层形态发生变化。其中,SN1319在T2H1条件下叶面积最小,SN1319在T2H2条件下长宽比最小。这些结果表明品系、播量和行距三个因素对于冠层结构指标影响具有多样性,依据品系、播量和行距的不同而存在差异。由于冠层结构对群体光合效率和通风透气具有重要作用,因此,在实践中综合协调品系、播量和行距,获得优良的群体冠层形态,对于直立小麦的高产应用具有重要意义。

2.2.2 播量和行距对直立株型小麦群体冠层光截获参数的影响

小麦群体光截获参数通过冠层仪进行测定。植物冠层仪参数描述冠层光能资源数据,用以衡量植物冠层对光线的拦截,可以用来研究生长发育与光能利用间的关系。

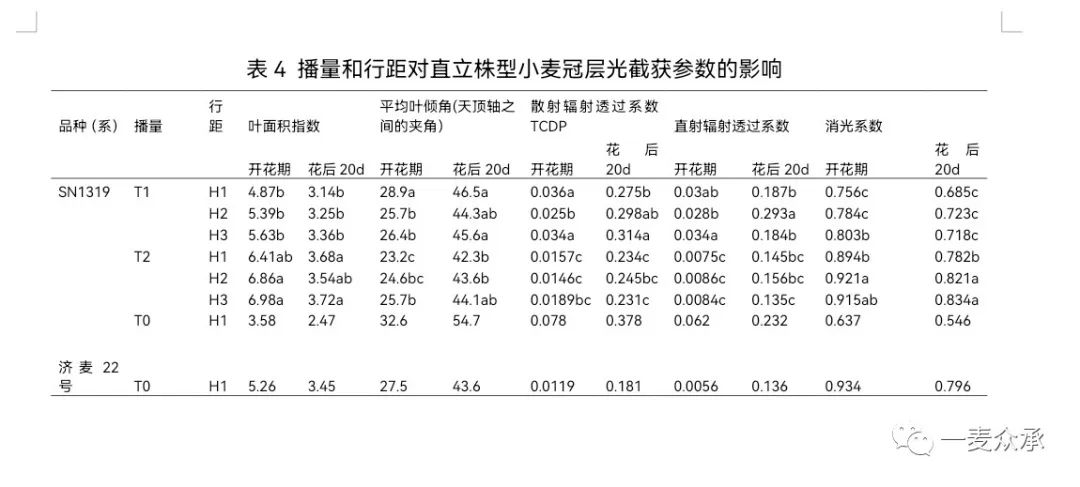

直立株型品系与济麦22相比,在常规种植条件(T0H1)下,光截获能力较低(表4),直立株型小麦叶面积指数明显低于济麦22;虽然直立株型小麦株型比较紧凑,但分蘖能力低,其平均叶倾角要明显高于济麦22,导致行间的直射透过系数和散射透过系数过高,消光系数明显低于济麦22。

播量和行距影响直立株型小麦群体冠层光截获参数。比较冠层分析仪参数发现,在开花期和花后20天,冠层光截获参数的变化趋势基本相同。随着播量的提高,直立株型小麦虽然平均叶倾角减少,但是LAI显著增加,直射、辐射透过系数减少,而消光系数显著增加。

2.3 播量和行距对直立株型小麦倒伏相关性状的影响

随着小麦种植密度增加,群体郁蔽、抗倒能力下降是值得关注的负面效应。小麦倒伏取决于方面。一是植株单株的茎秆特性,二是小麦群体的通风透气性。个体茎秆的抗倒能力越强,群体通风性越强,小麦群体越抗倒伏。

2.3.1 播量和行距对直立株型小麦倒伏指数的影响

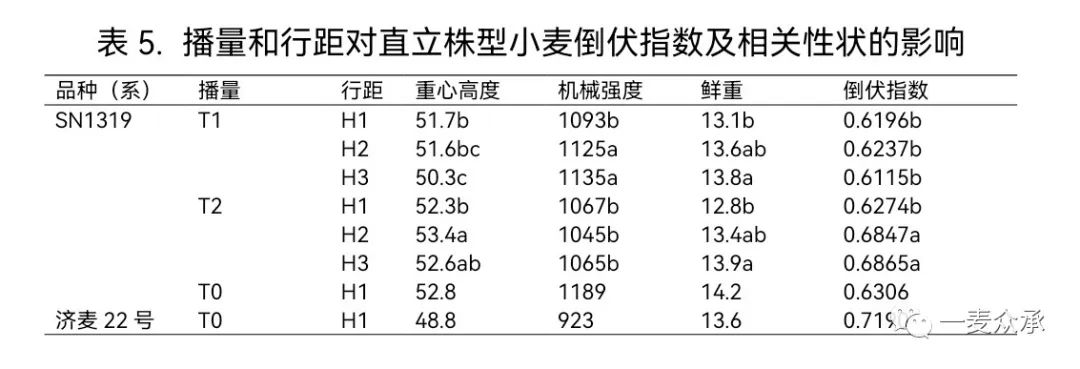

倒伏指数是衡量小麦植株抗倒能力的指标之一,从表5可以看出,在同样播种量和行距下,直立品系的抗倒指数显著高于对照济麦22。由于田间选择直立株型小麦材料时侧重于大穗、高强度茎秆株系,导致所选材料虽然重心高度偏高,但材料茎秆机械强度大,抗倒指数显著高于对照济麦22。随着播量的增加,直立株型的品系抗倒指数显著下降,但是明显高于济麦22。SN1319在T1播量下,抗倒指数最大。

在直立株型品系筛选中,应注重品系、播量和行距之间的协调,以获得高抗倒伏直立株型小麦品系。

2.3.2 播量和行距对直立小麦群体内部通风透气性的影响

小麦群体的通风透气是小麦倒伏的一个重要影响因素。群体通风性可以影响小麦群体内部的二氧化碳浓度、空气湿度、土地叶面水分蒸腾等,进而影响光合效率和病虫害的发生,而且通风性可以影响植株的抗风阻力,与植株抗倒性相关。但是通风透气性指标不易衡量、效果不易评定,因此很少有针对性的研究。本研究以小麦群体内的透光性测定值,作为通风性的一个指标,进行初步分析。

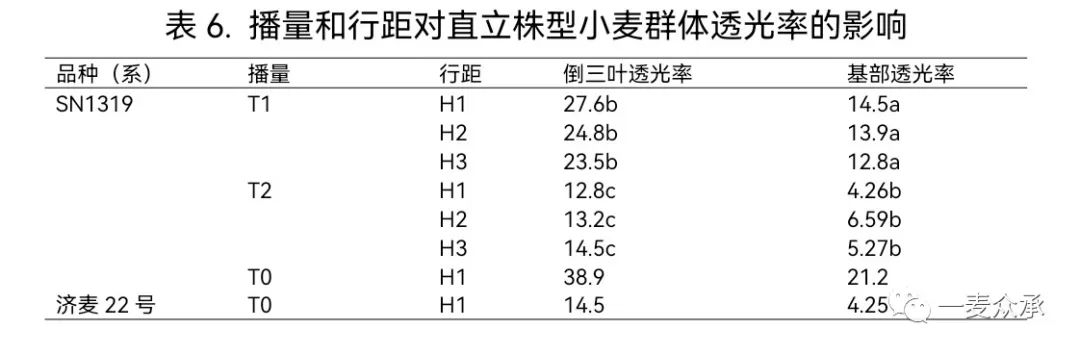

从表6可以看出,在T0播量H1行距下,直立株型小麦的透光率,无论是倒三叶还是基部,都显著大于对照品种济麦22,SN1319的倒三叶和基部透光率是济麦22的2.68倍和4.99倍。随着播量的增加,直立株型小麦的透光率显著下降,其中,在T2播量下的基部透光率,SN1319平均下降了74.7%。

2.3.3 不同播量和行距下直立株型小麦的倒伏表现

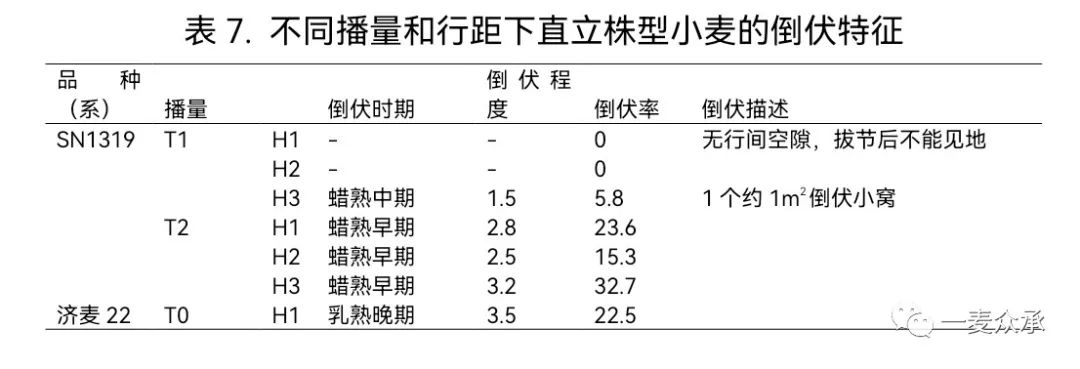

小麦群体的倒伏是一个复杂的性状表现,既与植株本身的抗倒强度有关,也与通风性有关,最终表现为倒伏时期、倒伏程度和倒伏面积。从表7可以看出,由于直立株型在选育是侧重大穗壮杆,在T0H1条件下,直立株型的品系均没有倒伏,抗倒能力明显高于济麦22。随着直立株型小麦播量的增加的抗倒能力显著下降,在T1播量下,SN1319在T1H3,蜡熟中期出现轻微倒伏;随着播种量的进一步增加,抗倒伏能力进一步下降。在T2H3条件下,SN1319倒伏率为32.7%,明显大于常规种植的济麦22,但是其倒伏程度分别为3.2,小于济麦22。从直立株型材料的表现同时可以看出,在大播量下,株行过窄不利于抗倒,在T2播量H3条件下,倒伏程度和倒伏率均大于H2和H1播量。

3. 讨论

3.1 增加种植密度、缩小行距条件下有潜力提高直立株型小麦产量。

直立株型小麦与现在生产中的紧凑型、半紧凑型小麦具有明显的株型差异,具有自己独特的种植密度、行距配置要求。本研究的结果表明,直立株型小麦可以通过增加播量、缩小行距以提高提高小麦的产量,在调整栽培模式的过程中,表现出了与普通非直立型小麦类似的变化特点,随着播量的增加,穗数和粒数的下降、茎秆强度减弱,抗倒性下降,但是它们的变化范围和幅度有所不同。因此,直立株型小麦作为一种特殊株型资源,其实际应用条件还需要进一步的探索和研究。

3.2 直立株型小麦应用需要注意的问题。

直立株型小麦应用需配合增密、缩小行距,但要面临群体生长环境劣化、易倒伏的问题。当前生产中的小麦品种生长均有适合的密度,在适当密度下,适当的行距,可以给小麦提供良好的生长微环境,促进植物的茎秆发育,有助于高产、抗倒。密度过大将带来诸多不利影响。过高的种植密度会导致通风透气、透光性变差,光合能力变弱,植株个体发育不良,干物质累积、向籽粒的转运能力变弱,穗粒数减少,粒重下降,最终籽粒产量下降,同时,由于通风透气性变差,茎秆强度变弱,会引起大面积的倒伏, 在造成减产的同时,带来收割的困难。

直立株型小麦是一种在常规育种后代中,经常出现的小麦株型类型,是一种超亲遗传的株型现象。本研究表明直立株型小麦在品系、密度和行距对小麦产量、产量要素、冠层特征和抗倒能力产生不同程度的影响,尤其是在高增密条件下,品系的倒伏面积和倒伏程度,均显著上升。

为了更好地促进小麦产量的提升、拓展小麦生产应用的类型资源,直立株型小麦的利用应该是一个值得探索的方向,其株型、栽培方式的协调、适合材料的选育都将是将来研究的新课题、新内容。

作者简介:张卫东,山东农业大学农学院,从事小麦遗传育种工作。电话18653882898,email:zhangwd@sdau.edu.cn)