【文献分享Vol.434】| 中国耕地格局动态对粮食生产的影响:基于统计数据和卫星观测数据的综合分析

来源:农业人才网

时间:2023-09-01

08:39:31

作者:农业人才网

浏览量:

《中国耕地格局动态对粮食生产的影响:基于统计数据和卫星观测数据的综合分析》文章发表于国际期刊Journal of Environmental Management,2022年第313卷,通讯作者为中国科学院地理科学与资源研究所的刘正佳。

原文题目:Understanding impacts of cropland pattern dynamics on grain production in China: An integrated analysis by fusing statistical data and satellite-observed data

JCR分区:一区

中科院分区:一区

影响因子:8.7

原文链接:

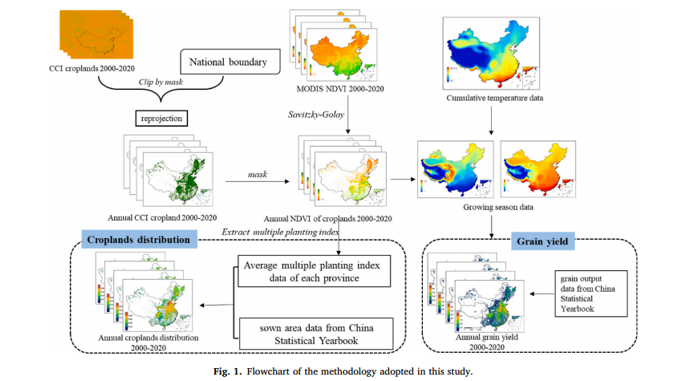

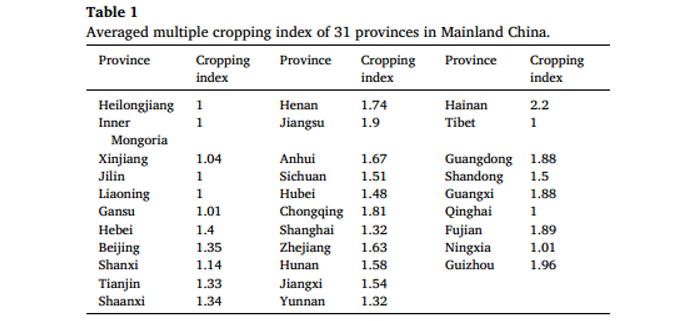

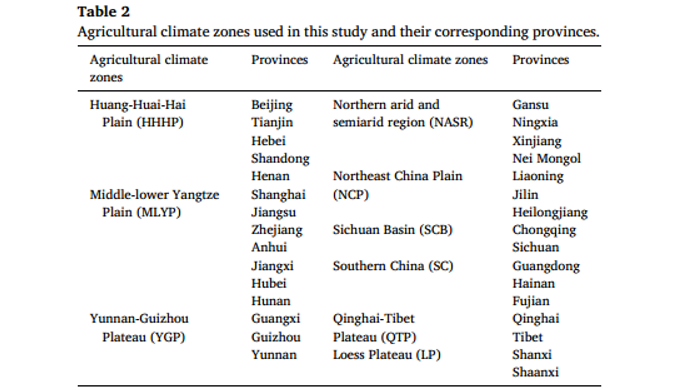

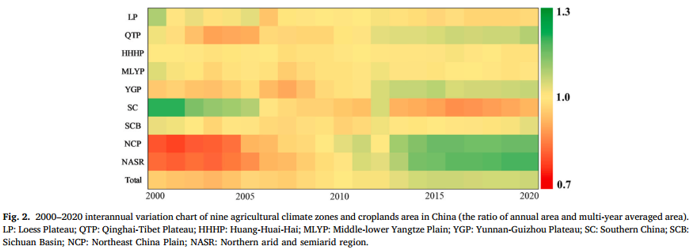

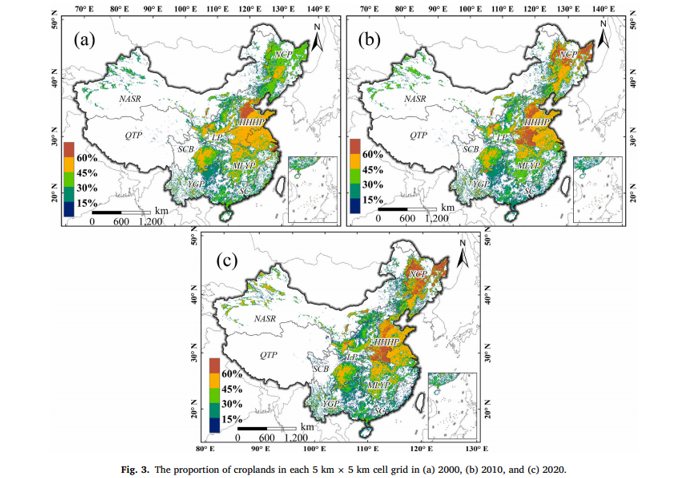

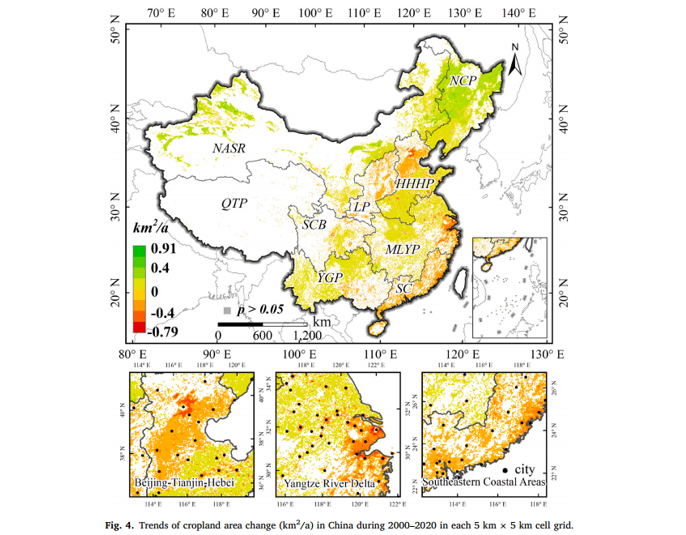

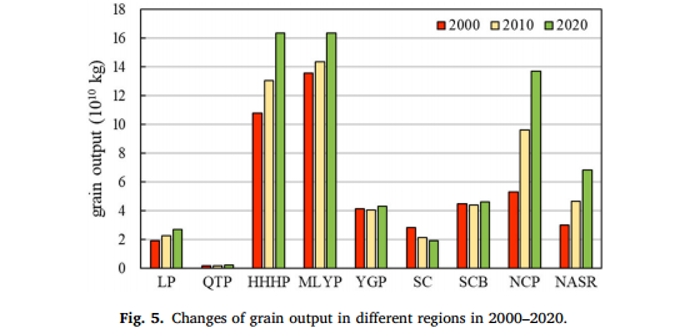

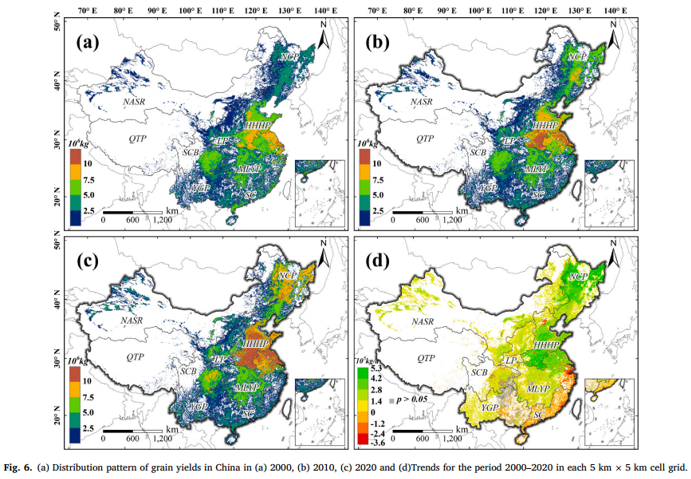

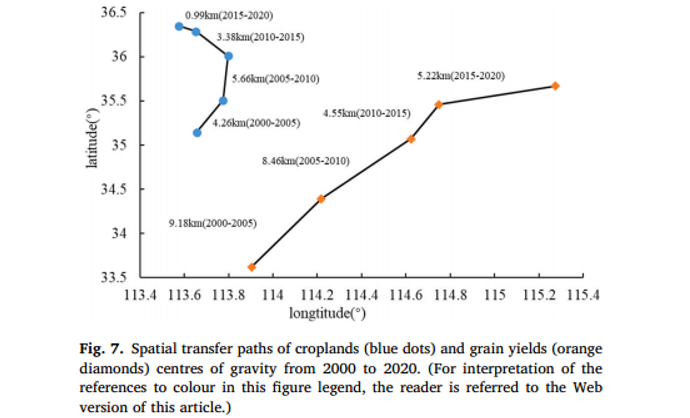

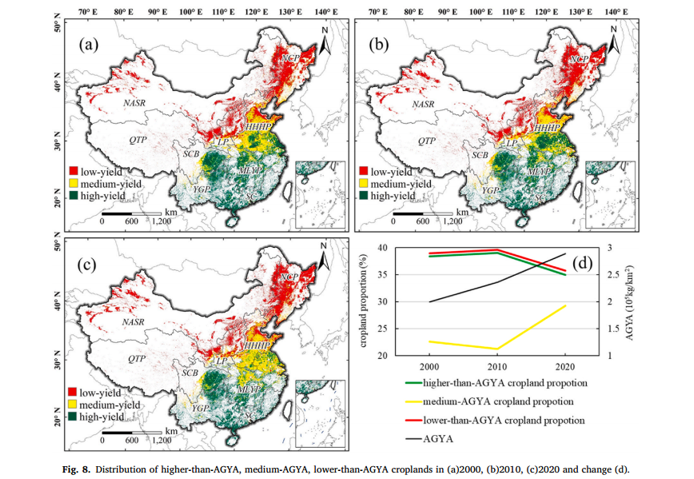

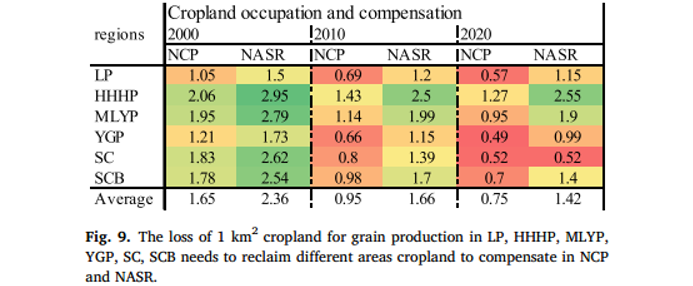

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114988粮食生产与国家经济和民生密切相关,对国家和粮食安全具有至关重要的作用。耕地的空间分布和时间变化构成了耕地格局,对粮食产量起着至关重要的作用。中国正在经历快速的气候变化和快速的城市化,带来了潜在的粮食安全和环境安全问题。20世纪80年代开始的快速经济增长导致中国快速城市化,导致几乎所有城市的耕地大量流失。其他因素,例如大量农村劳动力涌入城市地区以改善工作机会,导致了农村耕地的废弃。耕地向非农生产的转移导致长江中下游等传统农业区耕地总量长期下降。与此同时,洪涝、干旱等极端天气事件也会威胁粮食生产的稳定。全球持续变暖将减少主要粮食作物的产量。这种趋势短时间内很难扭转。较早的研究指出,自 20 世纪 80 年代以来,中国的土地利用变化表现出较大的时空差异。粮食产量随耕地时空格局的变化而变化,中国粮食供给空间格局正在从“由南向北转移”向“由北向南转移”转变。在北方干旱半干旱地区(NASR)和东北平原(NCP),相对恶劣的气候条件导致土地整体低产和粮食低产。相比之下,中国东部沿海和南部地区气候有利,土壤和水资源肥力高,单位面积农田粮食产量高。然而,中国东部和中部的耕地减少以及NASR和NCP的扩大改变了耕地的空间分布,影响了全国粮食产量。随着南方耕地面积的不断减少,粮食生产开始向北方转移。在本研究中,我们在单元网格尺度上研究了中国耕地和粮食产量的时空格局。我们结合了欧洲航天局气候变化倡议年耕地和省播种面积、卫星获取的累积归一化植被指数和省粮食产量数据。借助这些数据,我们绘制了耕地和粮食产量的空间分布图。该方法有助于协调耕地的空间分布与报告的统计数据,揭示2000年以来耕地变化对农业生产模式的影响。NDVI反映了植被生长状况,广泛应用于植被动态监测和作物产量预测。CumNDVI表征了作物生产力,同时避免了NDVI转换为净初级生产力(NPP)时引入的不确定性。根据MODIS NDVI和生长季数据,我们逐年计算了农田上方生长季的cumNDVI。利用NDVI数据计算出各省复种指数(表1)。然后用播种面积除以复种指数,计算出统计耕地面积。最后将统计的耕地面积与CCI-LC的耕地数据相结合,得到耕地分布图。根据粮食产量和cumNDVI绘制粮食产量图,以省级行政区为划分单位,全国划分为九个农业气候区(表2)。最后采用一元线性回归模型进行耕地变化分析。在本研究中,我们采用平均产量法对每年的耕地质量进行分级。平均单产法以粮食平均单产(AGYA)为中等产量,并按一定比例(一般为15%)或波动值(一般为50公斤)作为中等产量上限(高于AGYA的下限)和下限(低于AGYA的上限)。最后利用土地利用重心模型揭示了不同土地利用类型的时空变化规律。本研究调查了2000-2020年耕地的年度分布和变化。研究期间,9个农业气候区耕地总量变化如下。不同农业气候区耕地面积变化差异较大,北方增加,南方减少。NCP和NASR的耕地面积持续增长,在过去20年期间分别增加了44.93%和43.83%。华南地区耕地减少23.64%。黄淮海平原(HHHP)和长江中下游平原(MLYP)耕地先减少后小幅增加,净增1.36%和3.81%,但总体变化不明显。黄土高原(LP)和四川盆地(SCB)耕地面积继续减少(图2)。从耕地空间分布来看(图3a、b、c),中国耕地主要集中在胡焕庸线以东的东北平原,如HHHP、MLYP和NCP。HHHP和MLYP是中国的粮食主产区,耕地总量长期保持在前两位。2000年,HHHP耕地面积占耕地总面积的20.14%,MLYP耕地面积占23.58%。2020年,这两个地区的占比分别为17.87%和20.43%。2000-2020年,9个农业气候带耕地空间变化趋势呈现出明显的空间差异(图4),总体上北部耕地面积显著增加(P<0.05),南部耕地面积显著减少(P<0.05)。在5km×5km单元格内,耕地面积的最快增长率达到0.91km²/a。最大减速度达到0.79km²/a。其他农业气候区耕地总体呈减少趋势或无趋势。京津冀、长三角、东南沿海等经济发达地区城区耕地面积年变化较大。在这些地区,为满足工业发展的需要,耕地迅速减少。城市耕地减少率远高于农村。粮食总产量呈增长趋势,从2000年的4.62×108t增加到2010年的5.46×108 t,再到2020年的6.7×108 t(图5)。研究期内总产量增加2.07×108t,年均产量0.99×107t。从地区来看,HHHP、MLYP和NCP是2000年以来粮食产量最高的地区。NCP是该时期粮食产量增长最快的地区(增长8.36×107吨,增长率为4.24×106吨/年)。HHHP粮食产量增加5.57×107吨,增幅为2.64×106吨/年。在NASR,粮食产量增加了3.84×107吨,增幅为1.86×106吨/年。传统农区MYLP粮食增产2.78×107吨,增产1.37×106吨/年。LP、QTP、YGP、SCB 粮食产量增幅均小于1×107 t。此外,华南地区(SC)是唯一一个粮食产量下降的农业气候区(-0.89×107 t)。粮食单产总体格局与总体分布相比变化较小(图6a、b、c)。2000—2020年全国粮食单产呈逐步增长趋势,华北地区增幅明显大于其他地区,但地区变化不平衡。从单位面积粮食生产效率看,华北地区粮食单产增速为7.46×103 kg/km²/a,HHHP粮食产量增长率为6.46×103 kg/km²/a,这两个地区的粮食产量效率增长速度远快于其他地区。此外,华南地区(SC) 是唯一出现负增长的地区。根据9个农业区粮食生产的空间分布,NCP和NASR是中国粮食生产的两个热点。NCP的粮食生产主要集中在中原地区。该地区地势平坦,水资源丰富,是中国的黑土区,适宜农业活动。NASR的粮食生产主要分布在西北地区的绿洲地区和东北部靠近华北平原的平原地区。HHHP和MLYP由于有利的水热条件和平坦的地形而成为中国的粮食主产区。HHHP除北部山区外,粮食增产十分明显。MLYP粮食产量增长主要集中在东北地区。2000-2020年期间,耕地重心先向东北转移,然后向西北转移,粮食产量从西南向东北转移(图7)。从重心转移来看,粮食产量的转移距离大于耕地的转移距离。2000-2005年,耕地重心向东北移动4.26公里,2005-2010年,耕地重心向东北移动5.66公里,2010-2015年,耕地重心向西北移动3.38公里,2015-2020年,重心向西北移动0.99公里。总体而言,耕地重心呈现先向东北、再向西北移动的趋势。2000-2005年,粮食产量重心向东北移动9.18公里,2005-2010年,粮食产量重心向东北移动8.46公里,2010-2015年,粮食产量重心向东北移动4.55公里,2015-2020年,粮食产量重心向东北移动5.22公里。与耕地不同,粮食产量重心呈现持续向东北方向倾斜的趋势。耕地和粮食产量两种不同的变动趋势表明,东北地区耕地单位面积粮食产量高于西北地区。因此,尽管NASR耕地增加比NCP更为明显,但粮食产量的重心仍在向东北方向移动。2000年以来,高AGYA、中AGYA和低AGYA耕地的分布逐渐发生变化。低于AGYA的耕地主要分布在NCP、NASR和LP。中AGYA耕地主要分布在HHHP和MLYP。高于AGYA的耕地主要分布在YGP、SCB和SC。在MLYP中,大面积高于AGYA的农田减少为中等AGYA农田(图8a、b和c)。研究期间,低于AGYA的耕地比例2000年为38.96%,2010年为39.65%,2020年为35.749%。高于AGYA的耕地比例从38.41%下降到35.01%(图8d1、d2、d3和d4),但耕地质量总体呈上升趋势。为保持耕地数量动态平衡,保持粮食稳定生产,华南地区每损失1平方公里的高等级耕地,就需要在华北地区开垦更多的耕地。根据农业收益递减规律,在保持所有其他投入稳定的情况下,只有增加化肥投入,粮食边际生产力才能提高,化肥是限制因素。当化肥投入不断增加并超过其极限值时,该变量因素投入增加所带来的边际耕地粮食产量或边际耕地粮食产量减少。耕地的连续开垦逐渐增加了NASR和NCP的耕地面积,但其粮食产量明显低于HHHP和MLYP。在全国范围内,NASR和NCP耕地面积的增加部分抵消了南方耕地面积粮食总产量的减少。随着耕地空间分布的变化,我国粮食产量格局也逐渐发生变化。图9显示,传统农区每损失1平方公里耕地,需要开垦近1-3平方公里耕地来弥补粮食产量的损失。对于NCP,HHHP和MLYP每损失1平方公里,应开垦0.95平方公里至2.06平方公里的耕地,以弥补粮食产量的损失。对于NASR,HHHP和MLYP每损失1平方公里,就需要开垦1.9-2.95平方公里的耕地,以弥补粮食产量的损失。由于NCP和NASR地势平坦、开阔,这两个地区都大面积开展了机械化生产。地膜技术的普及也让当地农业生产抵御自然灾害的能力大大增强。与此同时,全球变暖的加剧使得NCP和NASR越来越适合农业生产。受上述因素影响,NCP和NASR的粮食单产不断增加,并接近MLYP和HHHP等传统农业区,因此耕地比例随着时间的推移而下降。本推送内容仅代表课题组对文章的理解,不是对原文的翻译,请有兴趣的同学阅读原文。课题组水平有限,难免出现错讹,也请各位专家、同学批评指正。